鬼ヶ島を探せ~その力は何処から来たのか

さあ、今日はどこに行こうか。わたしが生徒たちに呼びかけると、すぐに明るい声で教室がいっぱいになった。ハクセンシオマネキがいた干潟に行きたい。川で魚取りをしたい。森に行って虫を見つけたい。ここは、瀬戸内海に面した長閑な集落にある全校40名に満たない小さな小学校だ。

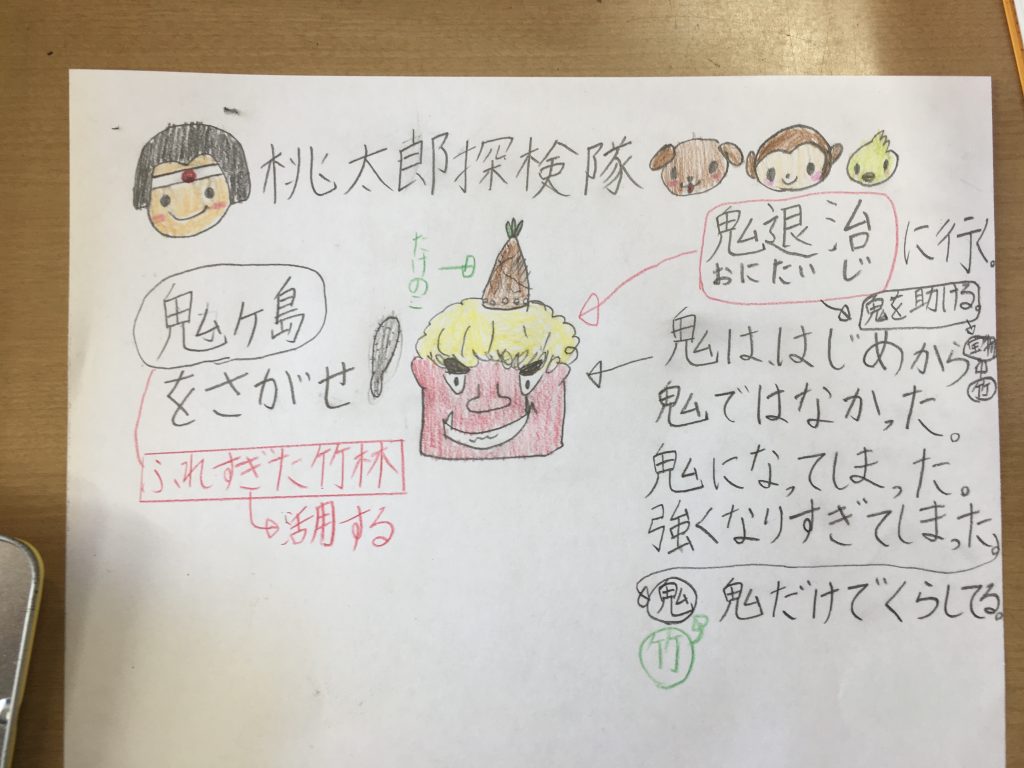

授業では、毎回地域のお宝探しに出かける。その名も桃太郎探検隊。いつの間にかそう呼ばれるようになった。ここが桃太郎ゆかりの岡山県なので自然の成り行きかもしれないが、いつ会っても明るく活発な生徒達がなにより桃太郎を想起させてくれる。

この子達が、生き物とお話や相談する方法の学習を重ねてきたのだから、猿や犬やキジと話したり協力し合ったりする桃太郎と相通じるのは当然かもしれない。子ども達は、様々な生き物達との対話を通して差異に満ちた自然の有り様、多様性の世界に向けて次第に目を開いていった。

この日は、海に川に山にと重ねてきた体験学習を振り返り、桃太郎探検隊の隊員達にわたしから新たな問いを投げかけた。桃太郎は鬼ヶ島に鬼退治に行ったけど、みんなもそろそろ鬼退治に行きませんか。ところで、鬼は何処にいるのかな、鬼ヶ島は何処にあるのかな。探検に出かける前にみんなで相談しましょう。

まず、わたしから生徒達に質問した。鬼とはいったい何者なんだろう。鬼は仕方なく鬼に成ったのかなという意見が出てきた。確かに、鬼は初めから鬼だったのではなく、いつの間にか鬼に成ってしまった者かもしれない。次に、鬼は強い。確かに、鬼は有り余る力を持ち、自分の力だけを頼りに生きようとしている。そんなイメージがある。よく鬼に金棒というが、金棒はまさしく武器だ。(鬼の力の源にあるものは何か、これが問題だ。鬼達は力を背景にした交渉ディールを対話だと思っている。だから、みな金棒を持っている。)そして、鬼はさびしそう。確かに、鬼は強いのに幸せそうではない、孤独で何かもの哀しい。

みんなの意見をまとめてみるとこうなった。鬼は、有り余る力を持つがゆえに、コントロールできなくなった力に支配されて生きている悲しい存在。その鬼が支配する場所が鬼ヶ島ということだ。その鬼が島には鬼しかいない。他の存在を排除して鬼だけが集まって暮らしている。そこは、究極の◯◯ファーストの世界だ。そして、鬼ヶ島で暮らす鬼たちは、集団内にいながら孤独で幸せそうではない。(鬼は差異の自然を楽しむことができない。選別と排除を鉄則に集合しているからだ。ついでに言うと、わたし達がよく使う違いを乗り越えるや違いを克服するなどという言葉の陰にも狡猾な鬼が潜んでいる。違いや差異は元々乗り越える必要も克服する必要もないものだからだ。差異を楽しむことができず、このまま差異を劣化させていけば、世界はますます貧しくなる。だから、差異の自然を創造的に豊かに生きる新しい生き方が必要である。)

それではと、生徒達に質問した。鬼のように有り余る力を持ってしまい他を排除して同類だけで生きようとしていて、幸せそうに見えないものは何だろう。すぐに、男の子が答えた「人間!」確かにそうだね。絶句しそうになったが、ここは何とかこらえて聞き直してみた。みんなと色々な所に探検に行ったけど、その時に鬼に成ってしまって悲しそうに見えたものはなかったかな。しばらく沈黙が続いたので、聞いてみた。みんなの学校の近くにも、鬼が島に成ってしまった所があるかもしれないね。ちょっと教室の窓から外の景色を見てみよう。

窓から覗くと直ぐにみんなの目に入ってきたのは、学校の裏山を覆い尽くそうとする放置竹林。藪に成ってしまった竹林だ。手入れをされなくなった竹が勢いを増し広がり続け周囲の森を侵食し、山全体が竹で覆い尽くされそうになっていた。竹が密集し見るからに息苦しい。殺伐としている。まさに、鬼ヶ島だ。

桃太郎探検隊は教室を出て鬼が島に向かった。鬼ヶ島化した竹林、つまり放置竹林の中に入って見ると、竹が占有し他の植物はほとんど見えない。おまけに枯れた竹が四方八方に倒れ掛かり空間を埋めていて歩くのもままならない。竹林の奥に入った子ども達は、生きている竹さえ苦しそうな殺伐とした光景に囲まれた。

これは大変、鬼退治をしなければ。たまたま持ってきたノコギリが一丁あったので、みんなが交代で竹を切って間引くことにした。何本か竹を切ると地面に日が当たるようになり風も通るようになった。短時間の作業だったが、竹林の中が少し心地良くなったことで、子ども達は、細やかな多様性、差異の自然が蘇ったことに気づいた。

今回の桃太郎探検隊では、多くの気づきがあった。鬼退治とは、鬼に成ってしまったものを力への呪縛から解放してあげること。そして、桃太郎についても。桃太郎は、世界に満ち溢れる差異を自然に受け入れ、多様な存在と対話し協力し合うことができた。つまり、桃太郎は、多様性あるいは差異の自然という新しい世界観によって鬼を退治(解放)することができた。(桃太郎の力は個の中からではなく、差異の自然や多様さの中から湧き上がってきたものだった。わたし達が未来に向けて必要とする感性とは、様々な力の有り様やその源泉に対する研ぎ澄まされた感性である。)

この気づきは、子ども達の世界を見る目を変えたかもしれない。そして、世界を変える魔法を手に入れた子もいたかもしれない。物語の中で、桃太郎は鬼ヶ島からたくさんの宝物を持ち帰った。この日、子ども達は切った竹を宝物のように大事に抱えながら山から降りて行った。 2018年1月15日 アサザ基金 飯島 博