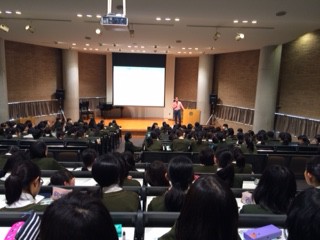

2016年1月30日、12回目のかっぱ大交流会を開催しました。

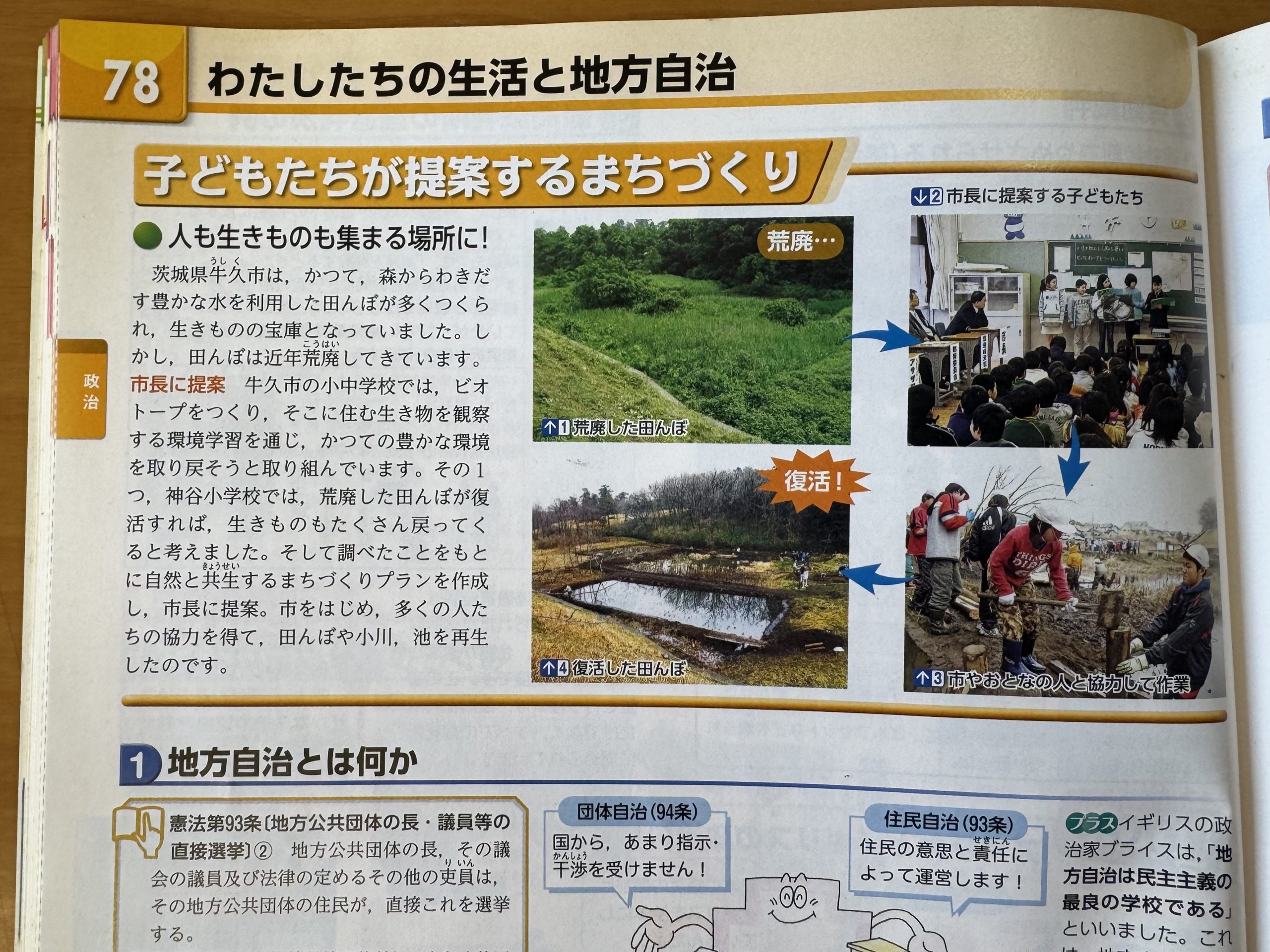

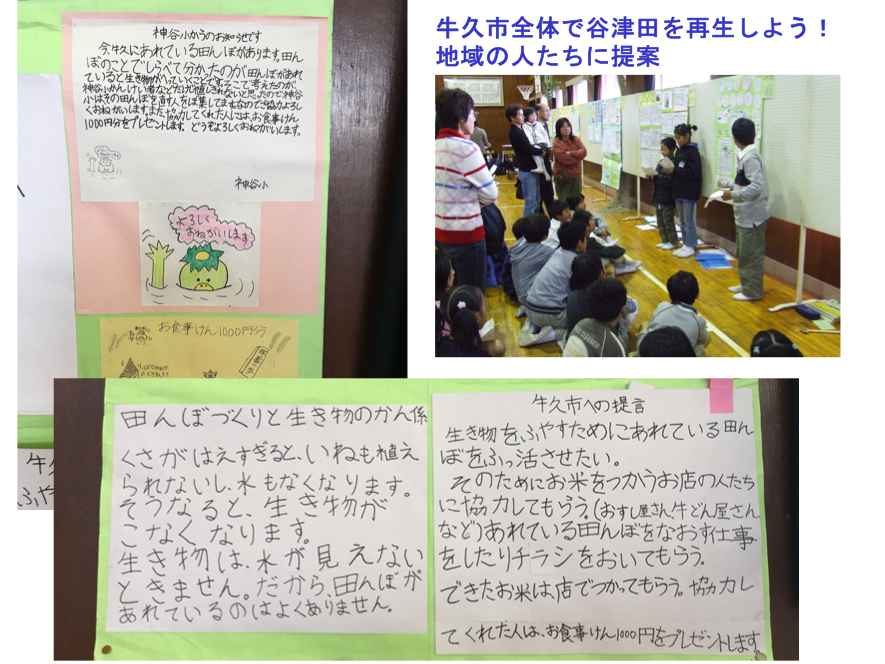

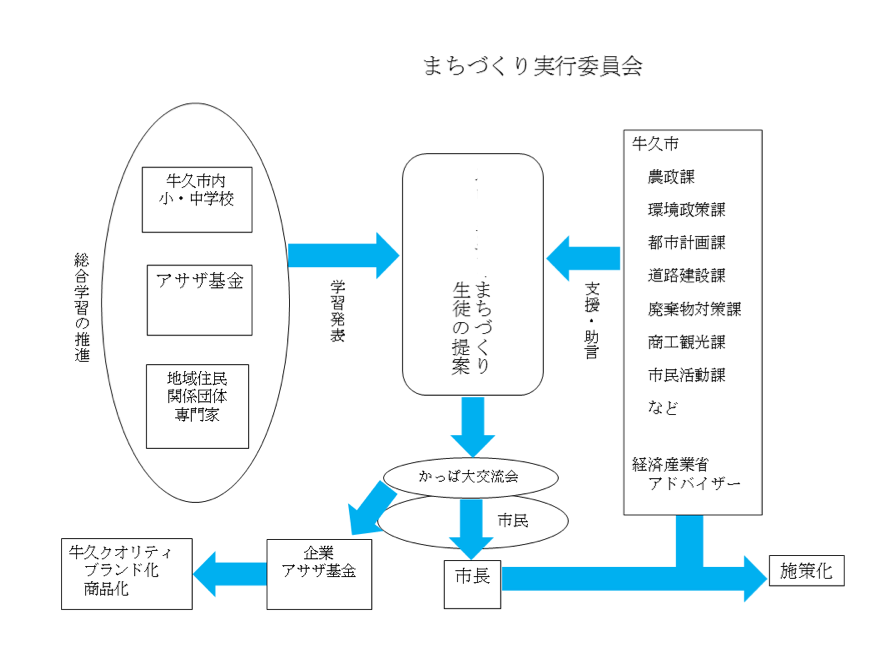

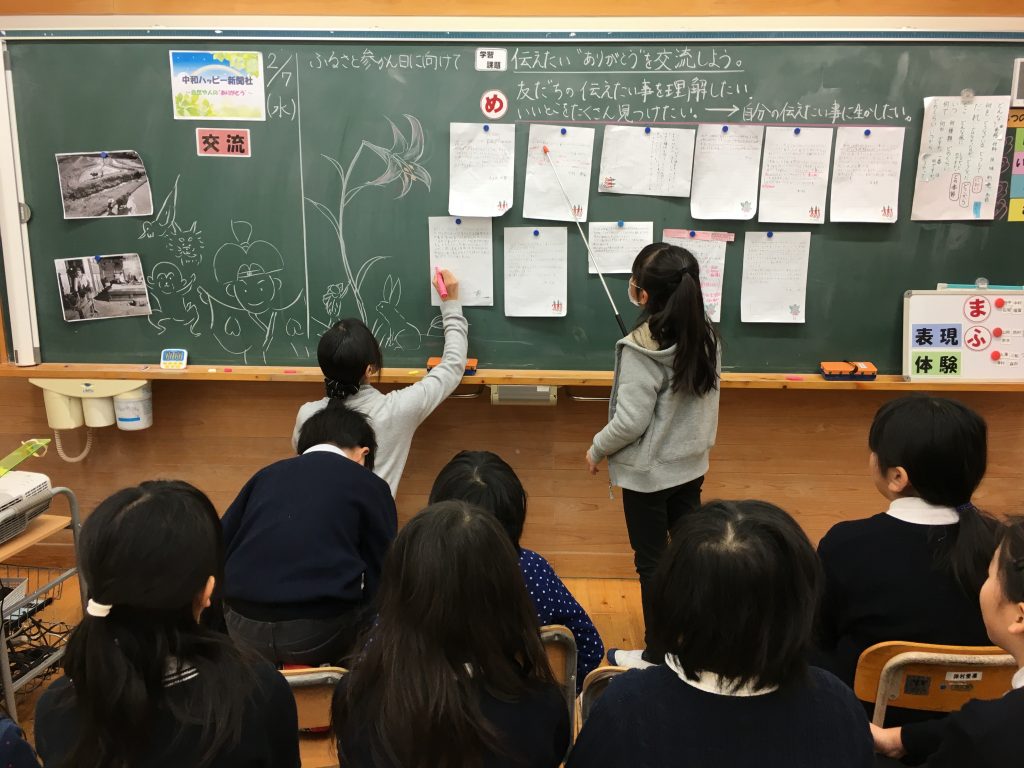

牛久市全小中学校と北九州市曽根東小学校の児童生徒たちが今年も“まちづくり”の提案をし、牛久市長、職員、省庁の方を交えて議論しました。

児童生徒、教諭、参加者の皆さんから寄せられた感想をご紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 本日は子ども達に素晴らしい交流の機会を設けていただきありがとうございました。各校の発表を聴いていて強く感じたことは、各校でそれぞれの取組みをしていながらも、みんなが目指している牛久市の姿や牛久市の思いは同じなのだということです。総合の教科を通して、牛久市の子ども達はつながっているのだなと感じました。今後は総合の可能性を生かして、牛久市の小・中学校が全員で同じ活動をするような機会(例えば、廃油をみんなで一斉に集めるとか…。)があると、独特性を持ちながらも同じ方向を目指している一体感や使命感が生れるような気がしました。

今日は、学びの多い一日となりました。本当にありがとうございました。

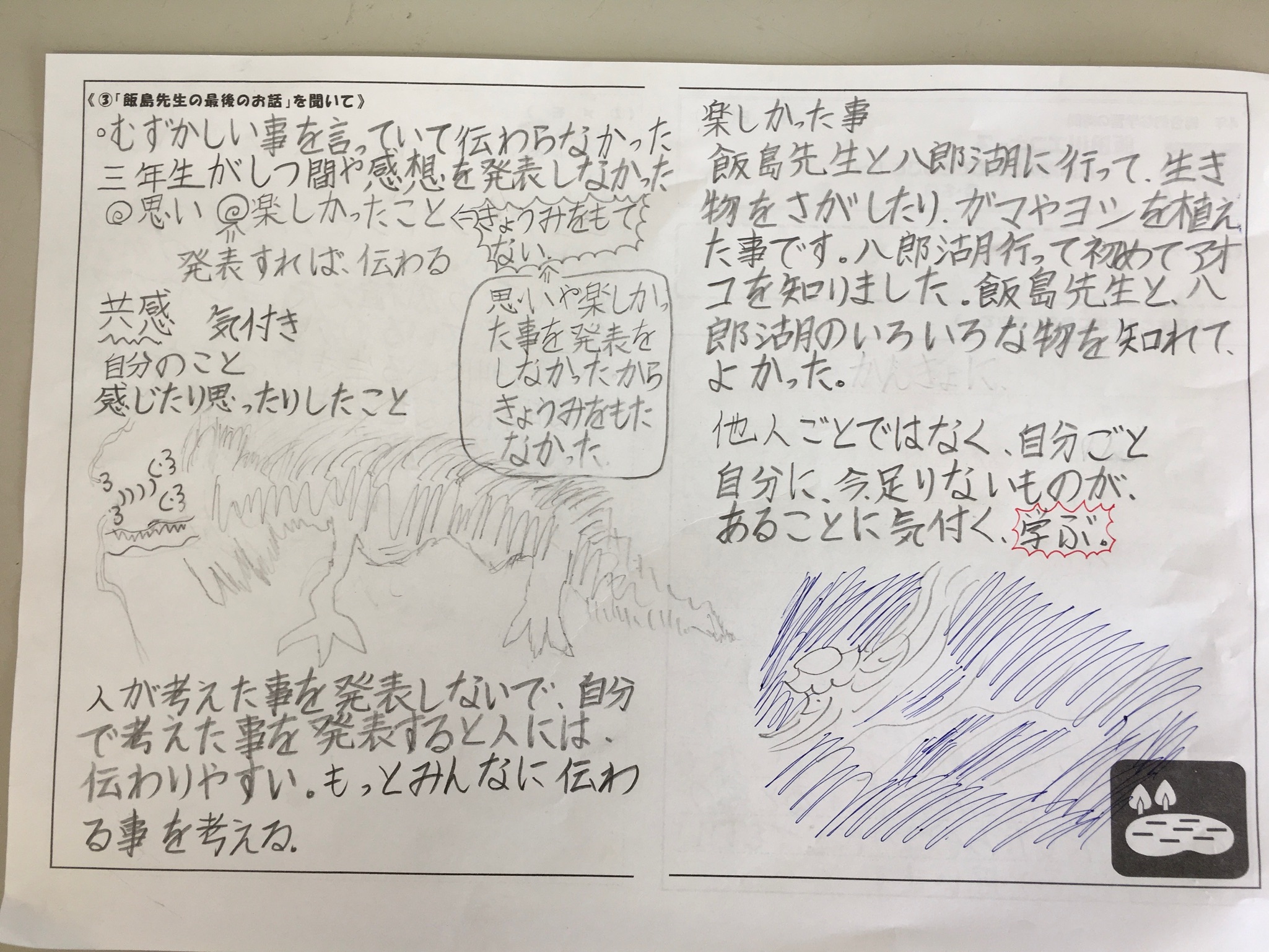

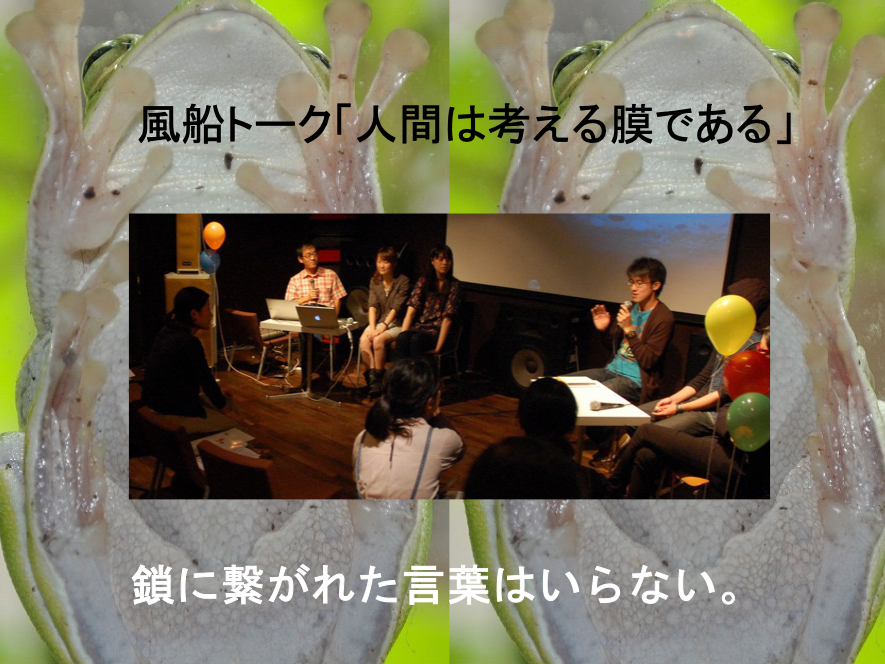

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 冒頭の「出会いは『感じる』ということがないと、出会いにならない。たくさんの人と出会って、ちがう思いにふれ、感じとっている自分に出会ってほしい。」という、飯島代表の言葉に感銘をうけました。

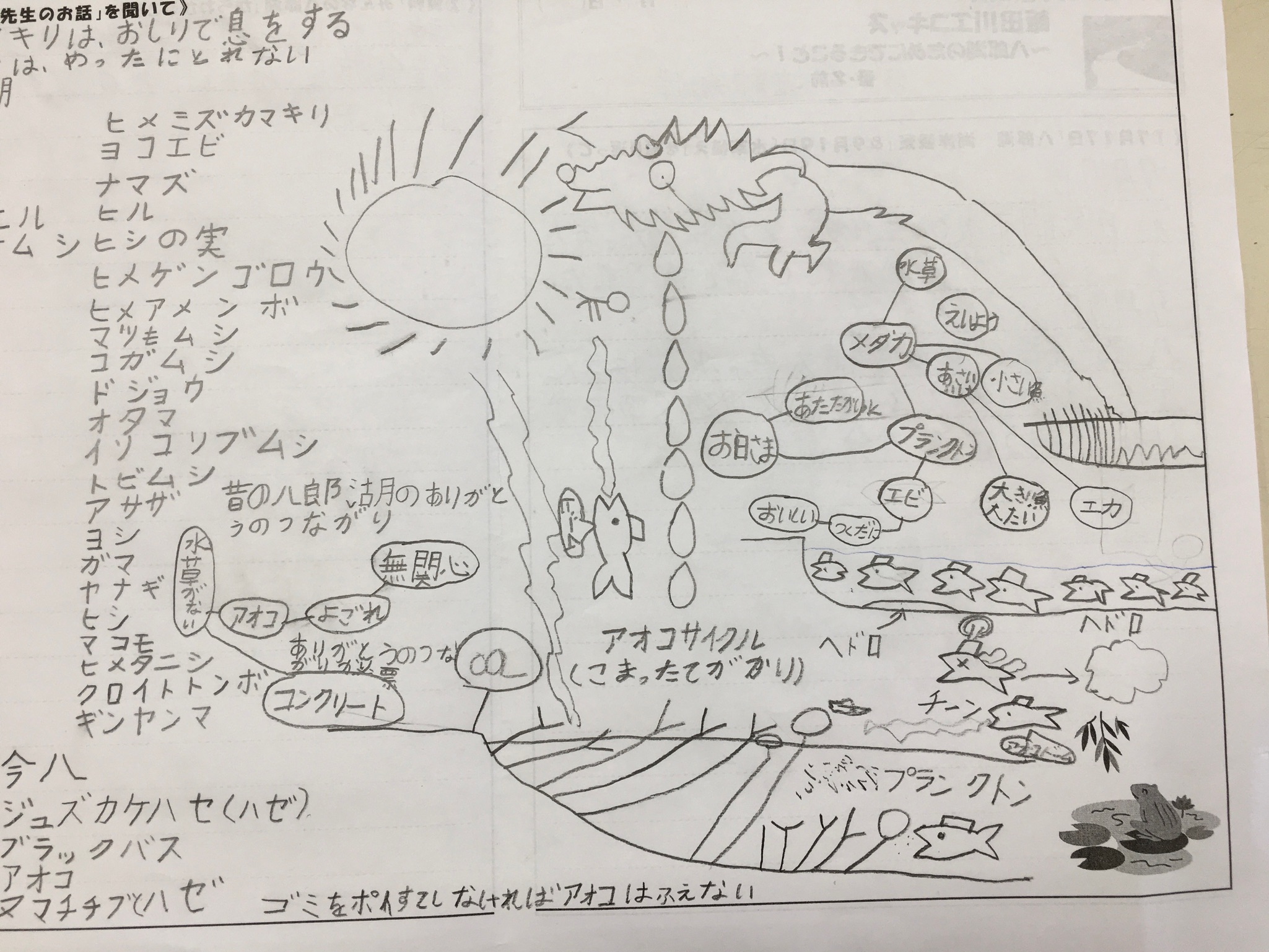

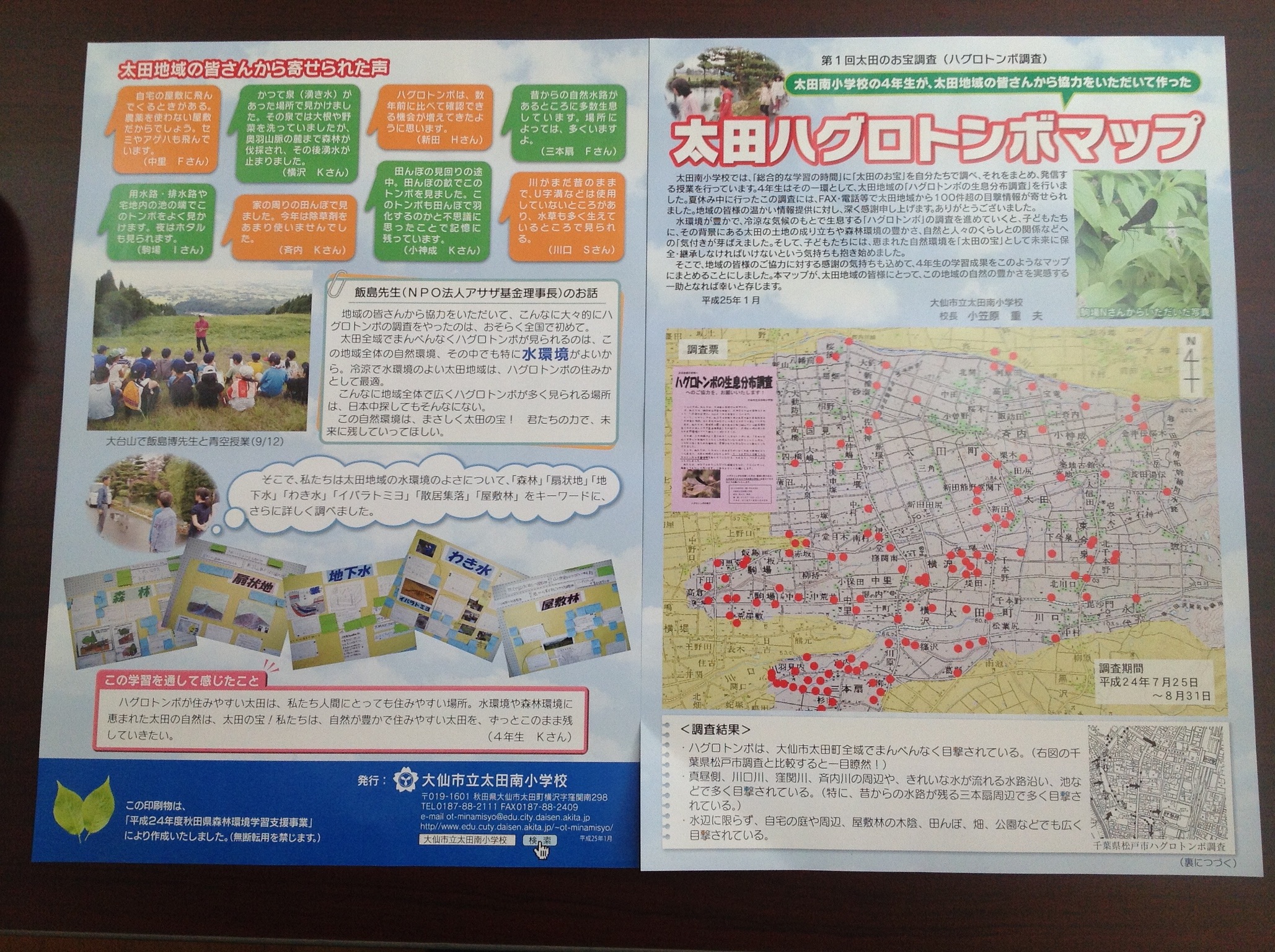

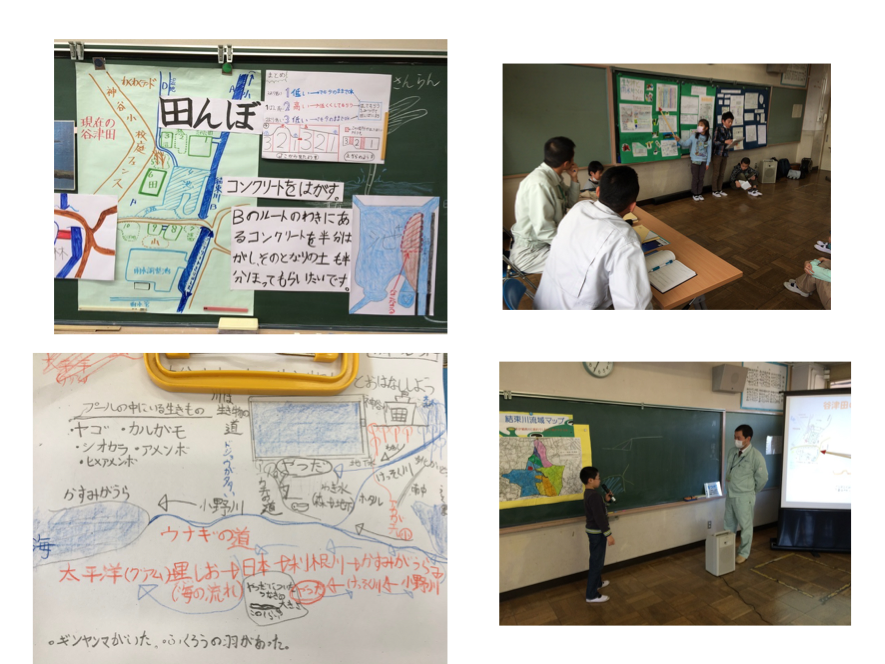

本校では結束川のコンクリート壁をはがし、自然の川の姿をとりもどしたいと考えておりますが、牛久三中科学部さんの発表で、コンクリートの水路ではCODが多くなり、ジュンサイで環境改善を考えているということが、とても参考になりました。児童が何となく考えていることに、データの裏付けがあると、より明確になります。他校の、しかも中学生の発表の中からヒントを得られるのは、このような場が有効だと感じました。

思いのたけを語る場、聞く場は、心を豊かにし、考える力を深めると思いました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ どの小・中学校も自分の町を“有名にしたい”“守り続けたい”の気持ちがあり、とても感動しました。

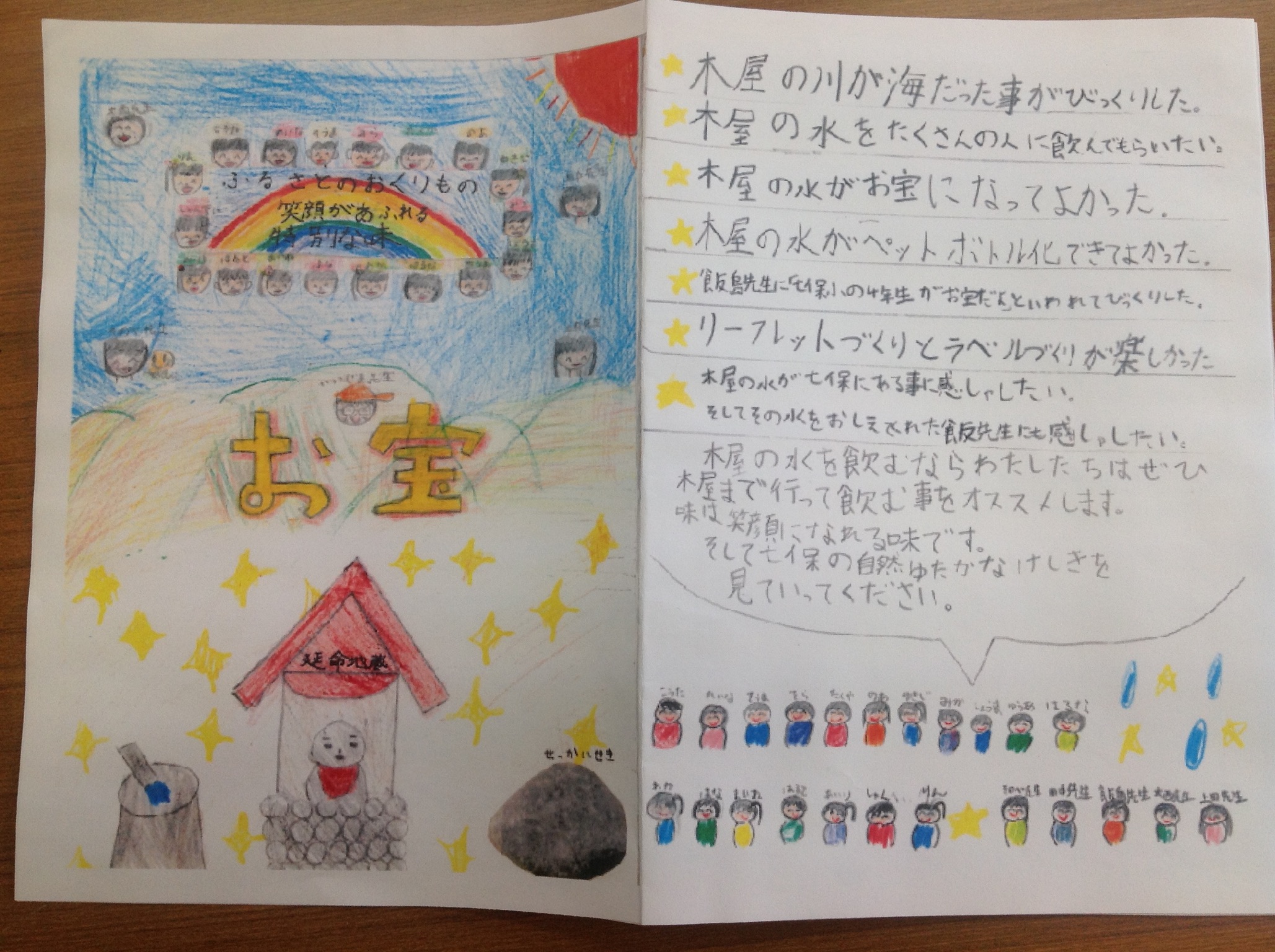

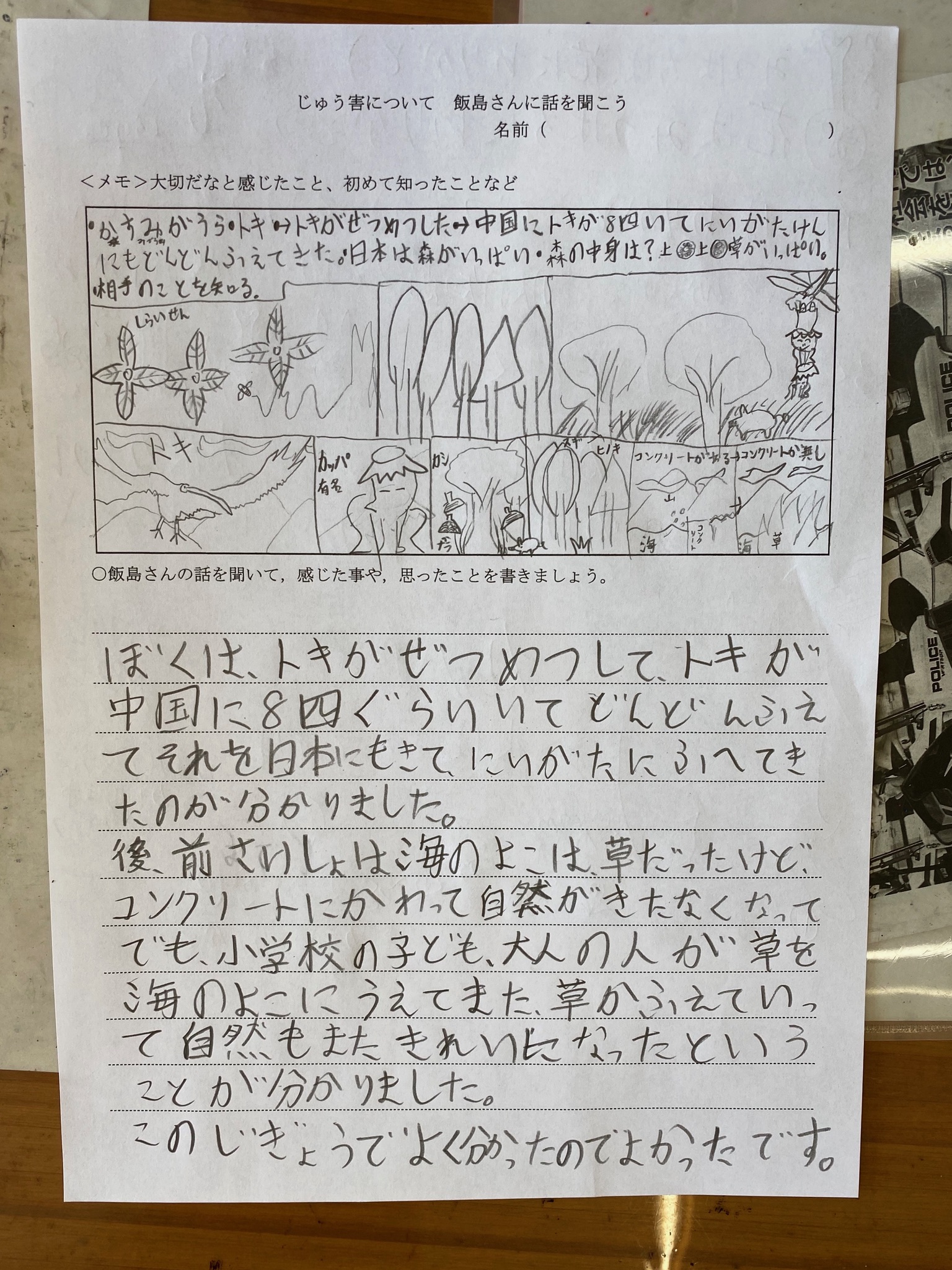

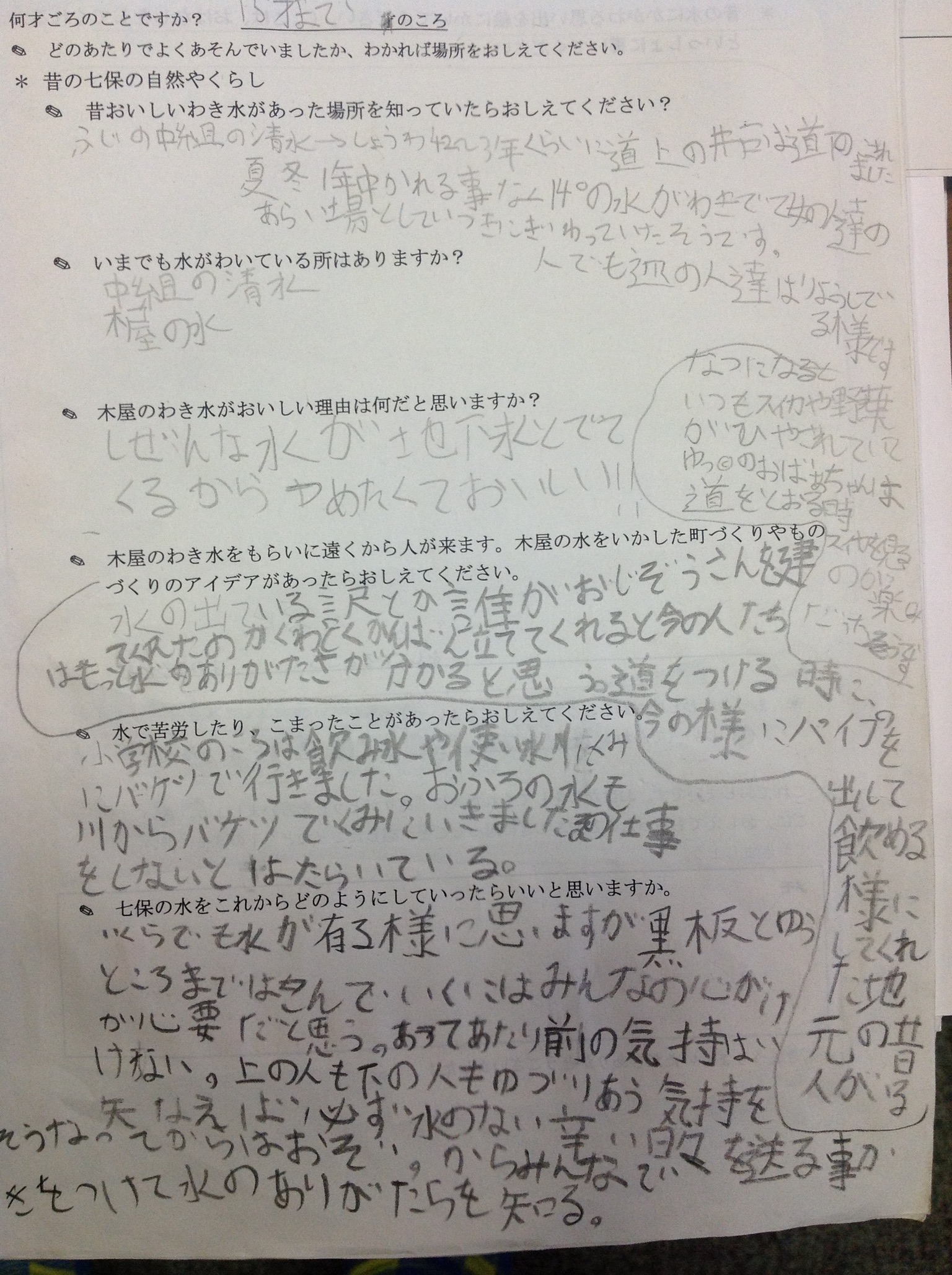

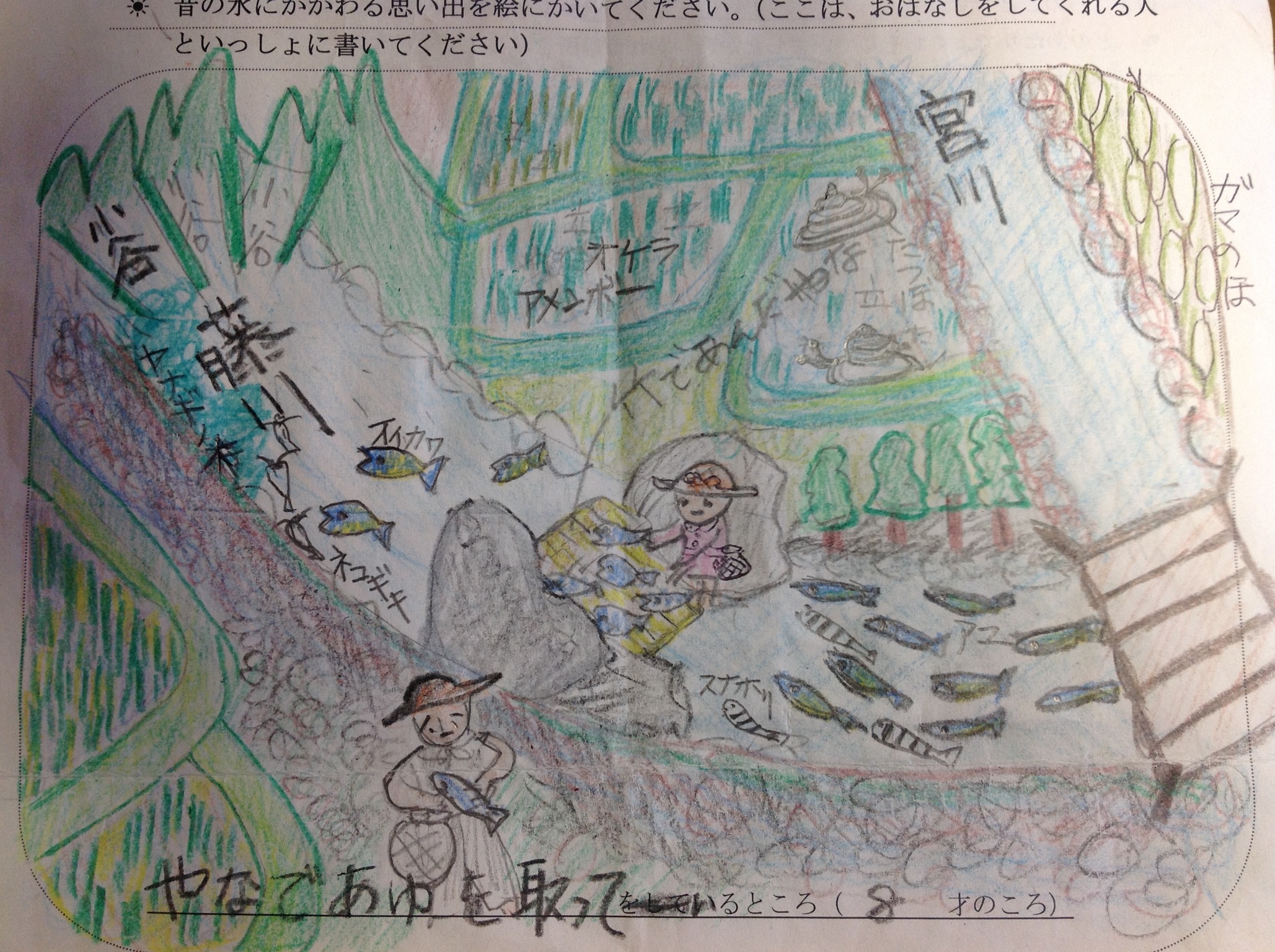

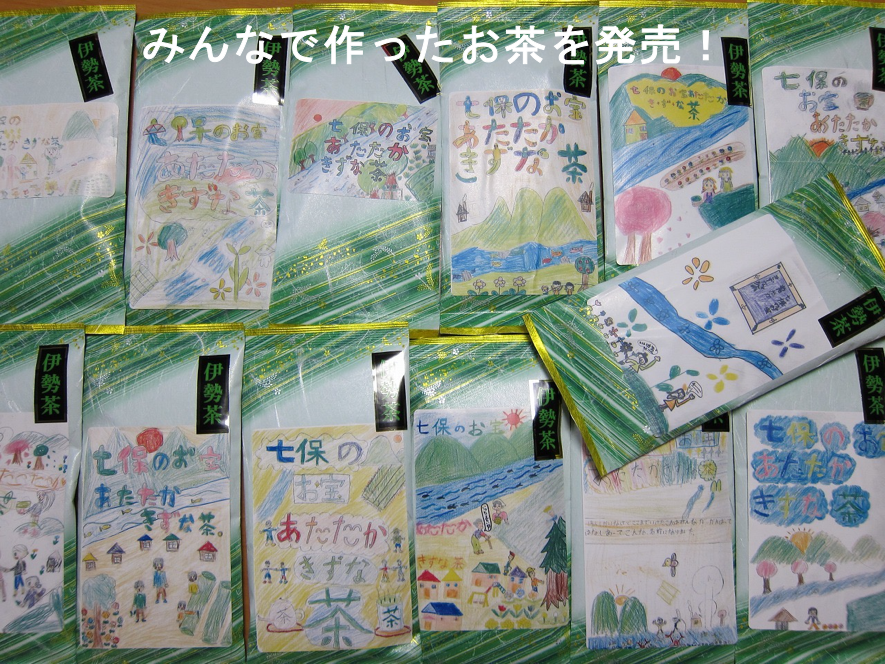

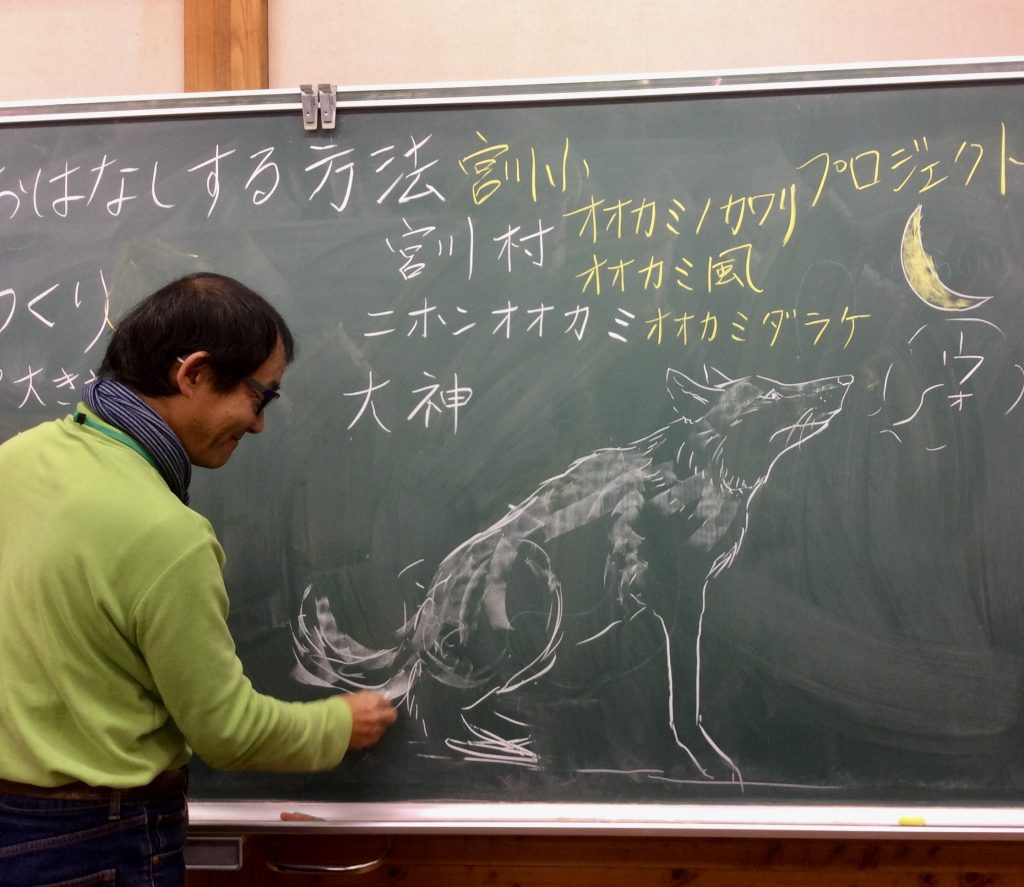

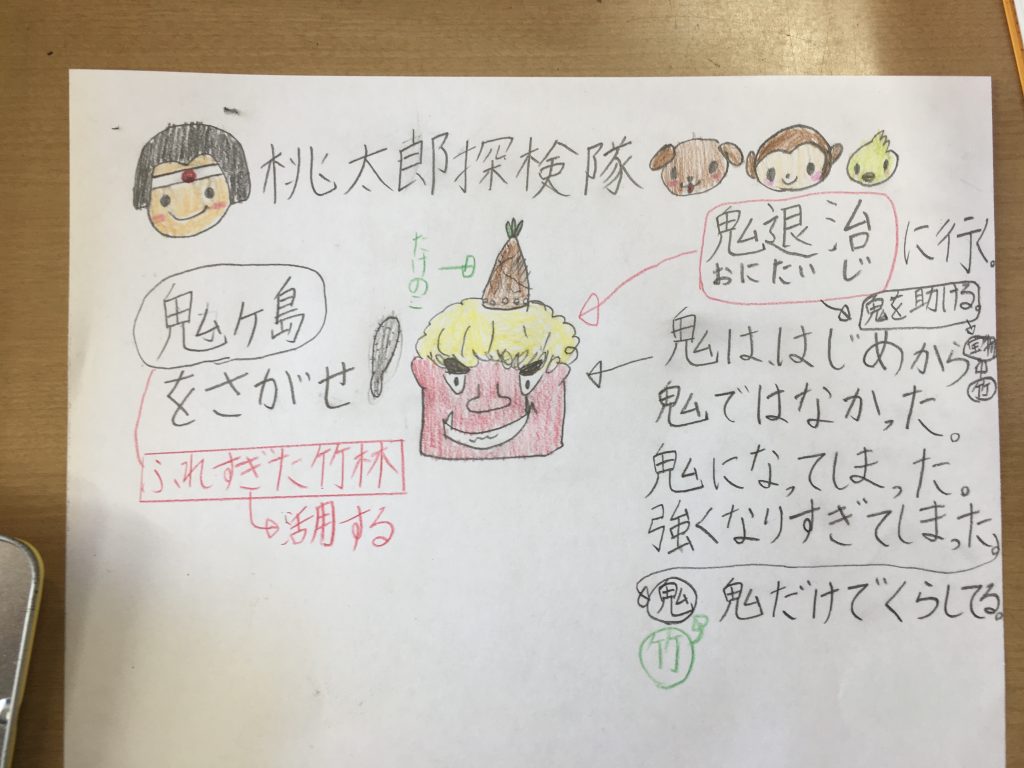

三重県の七保中学校さんの町は“限界集落”に近い状況にあると聞きました。しかし、ビデオレターでは皆さん笑顔があふれていました。限界になっても“宝”を全力で探していけば、新たな町に生まれ変わるんだなと思い、感心しました。またどの小・中学校も自分達の考えを持っていて、その達成に向けて一生懸命努力していることや今回九州の小学校からも来て下さっていましたが、自分の町を守る、良くする、維持する、の3つを感じられる発表で、「小学校なのにすごいな」と思いました。

これからもこの“かっぱ大交流会”を行い、たくさんの意見を聞き、一致団結して「自分たちにメリットを相手方にもメリット」のあるこの会を進めていければ、牛久市に喜び・感動がたくさん舞い込んで来るのではないかなと大きく感じられた交流でした。

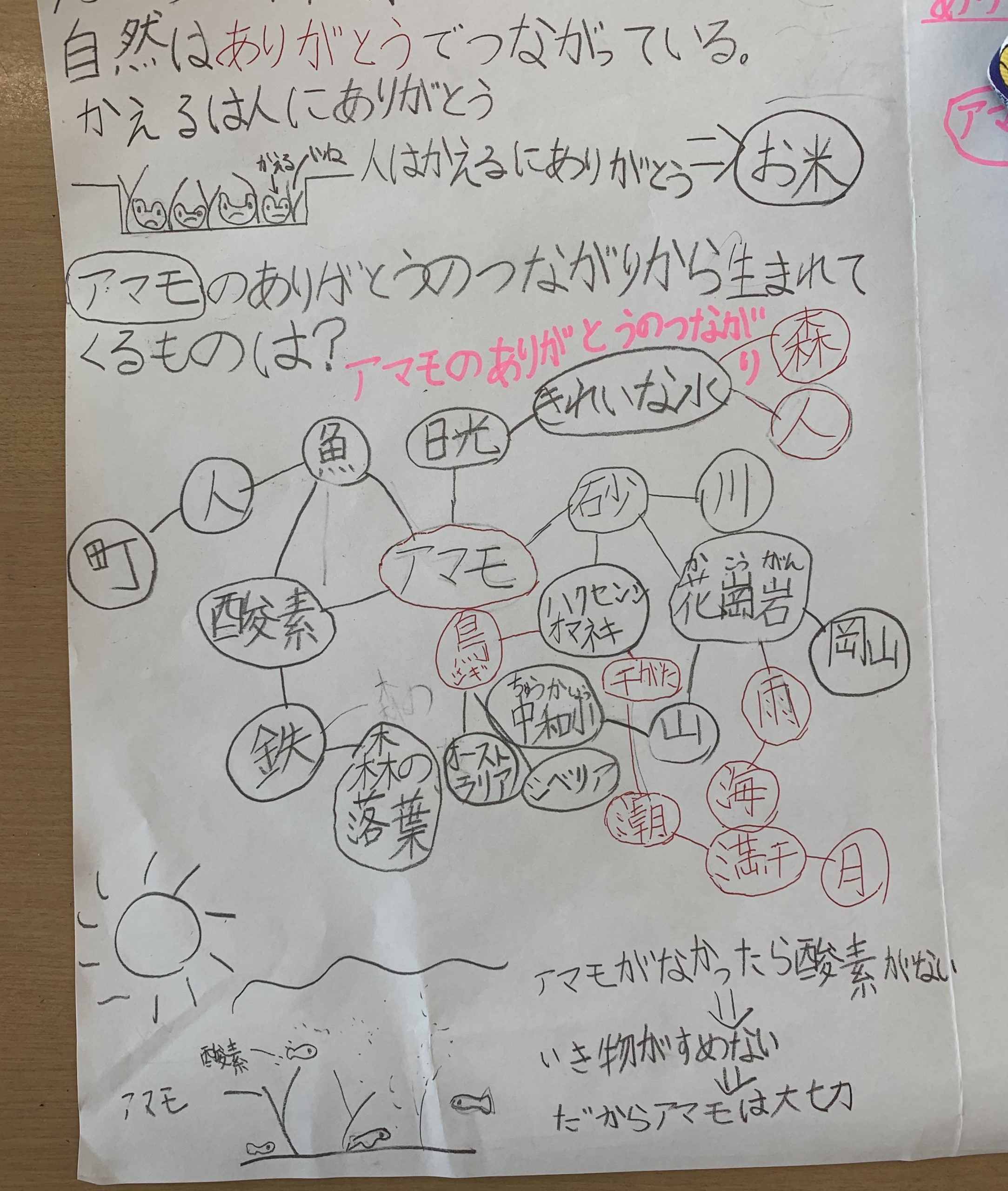

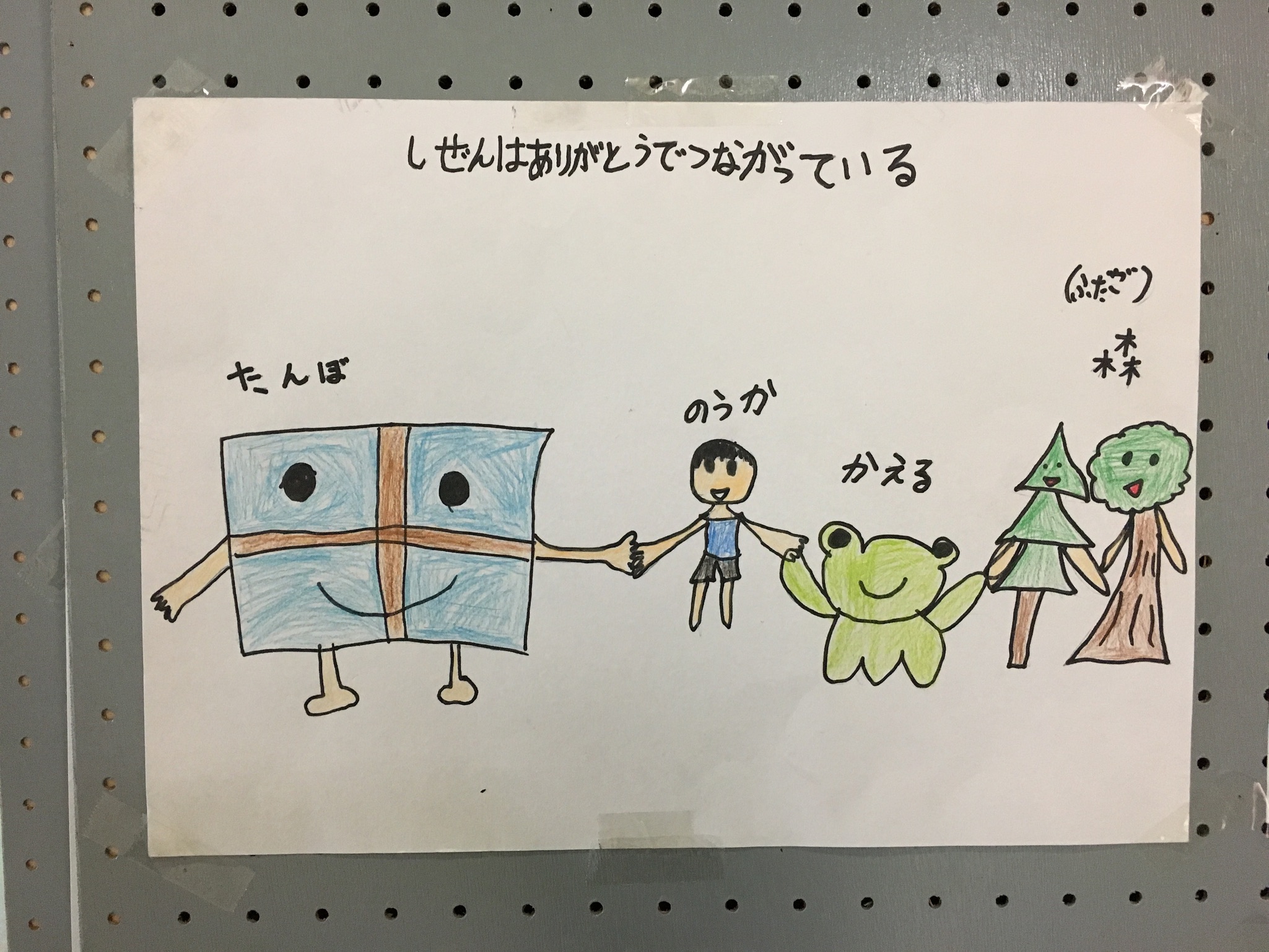

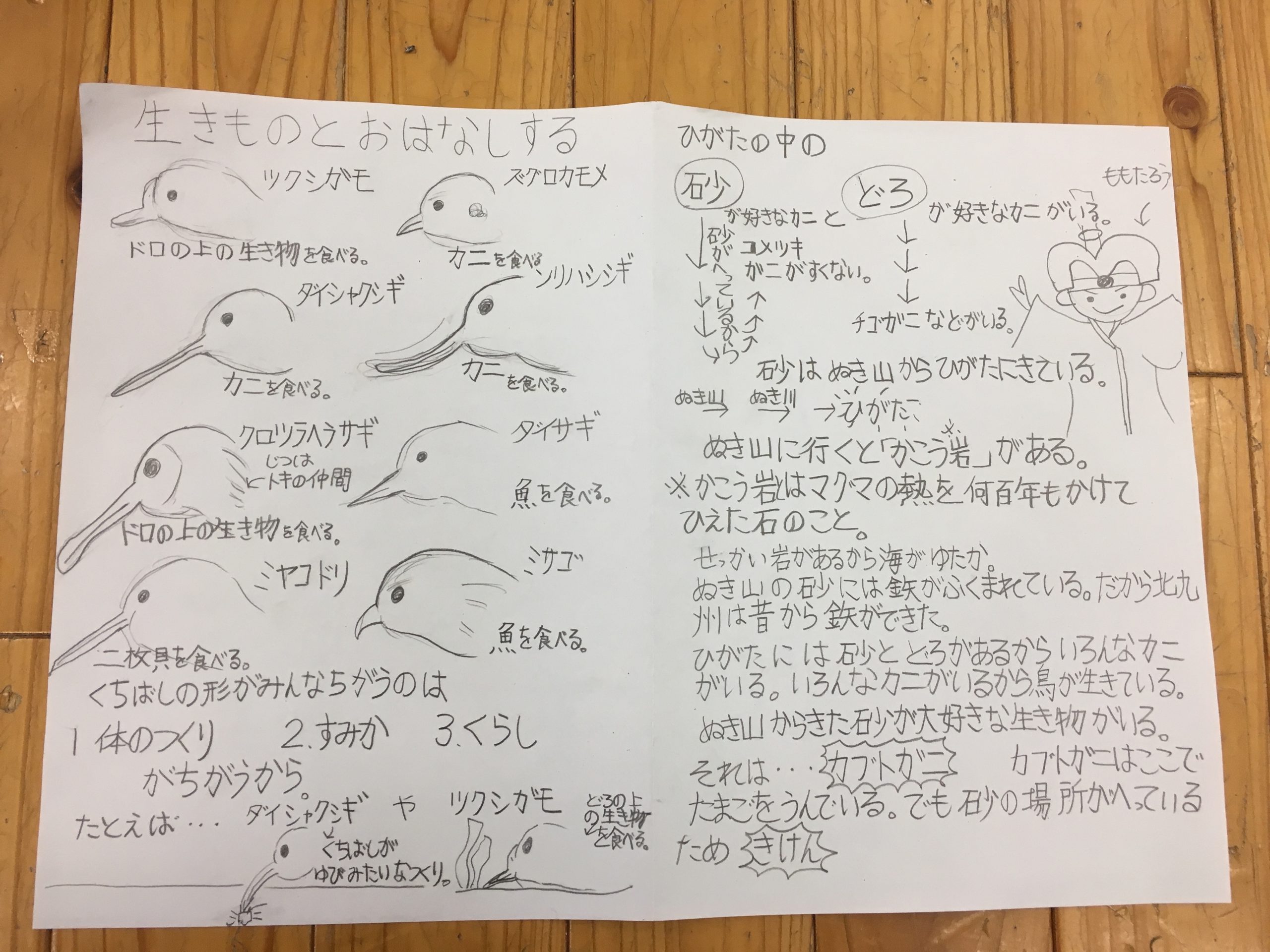

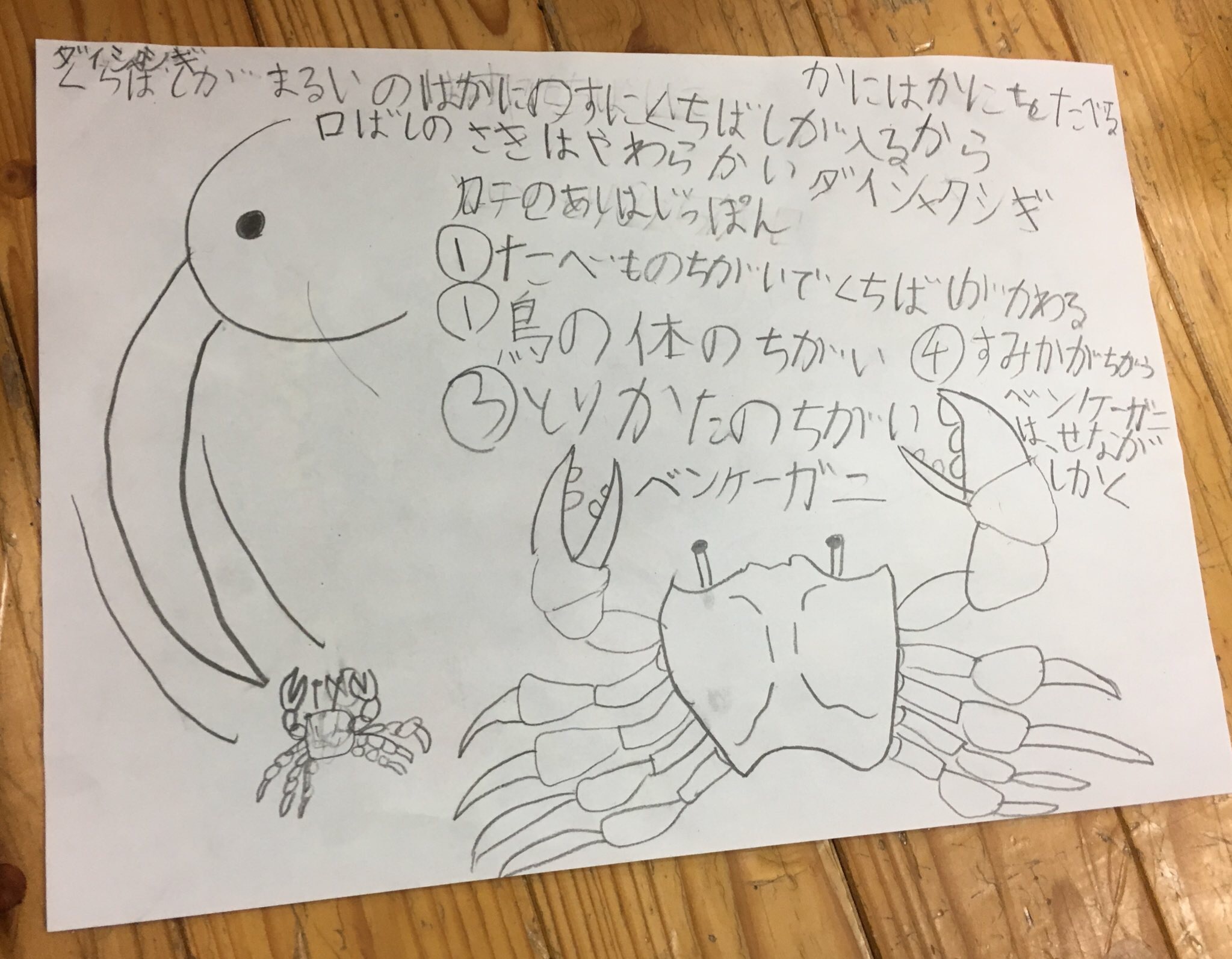

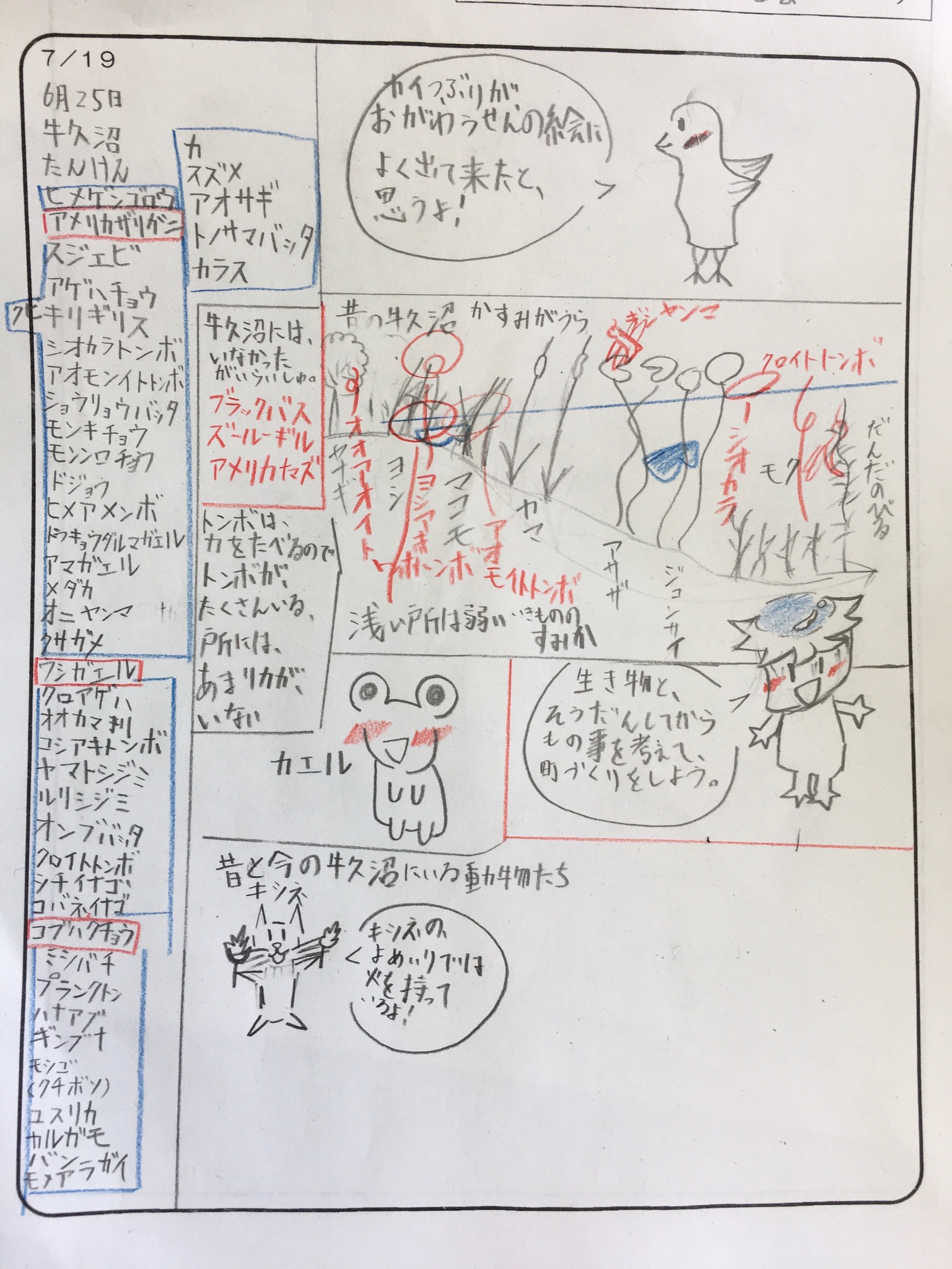

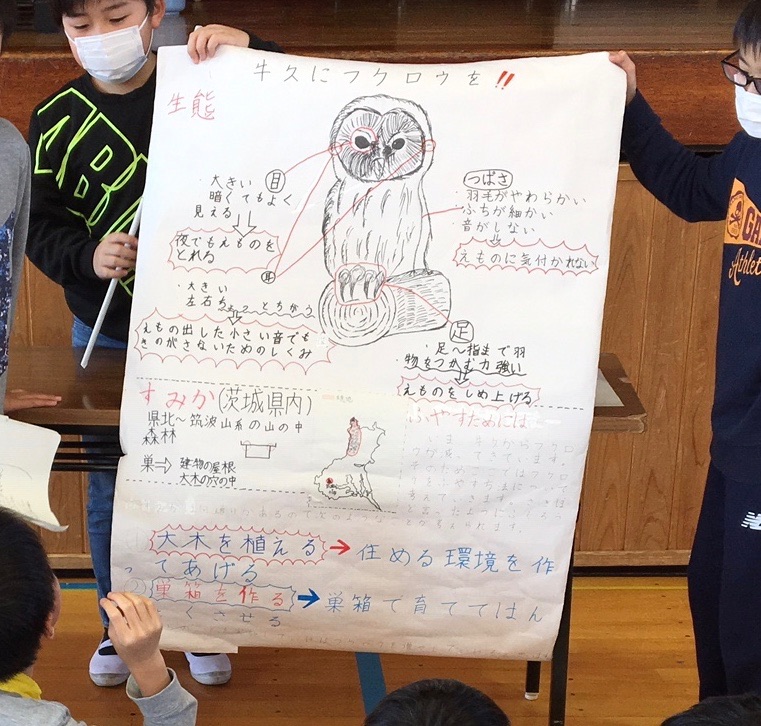

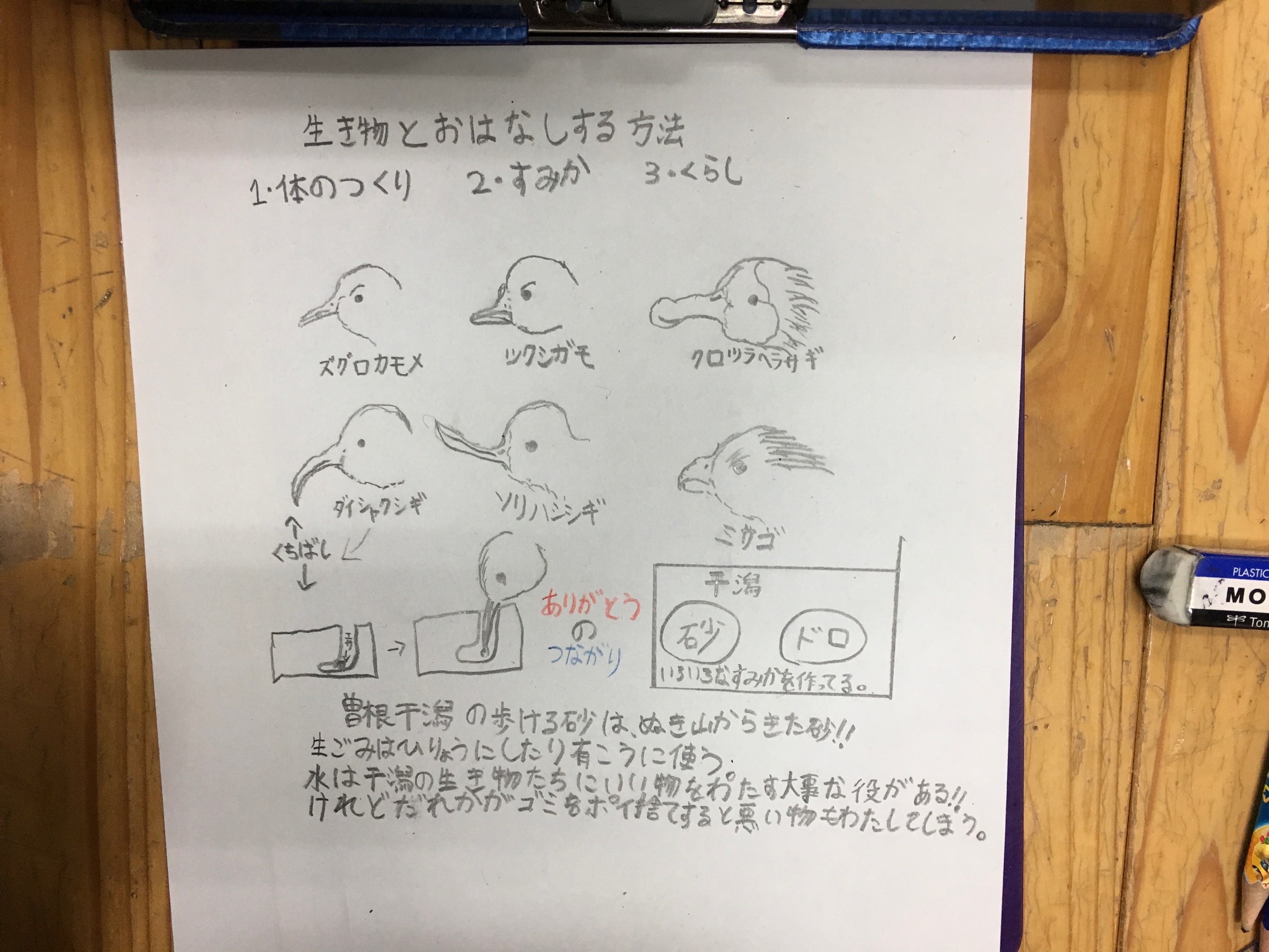

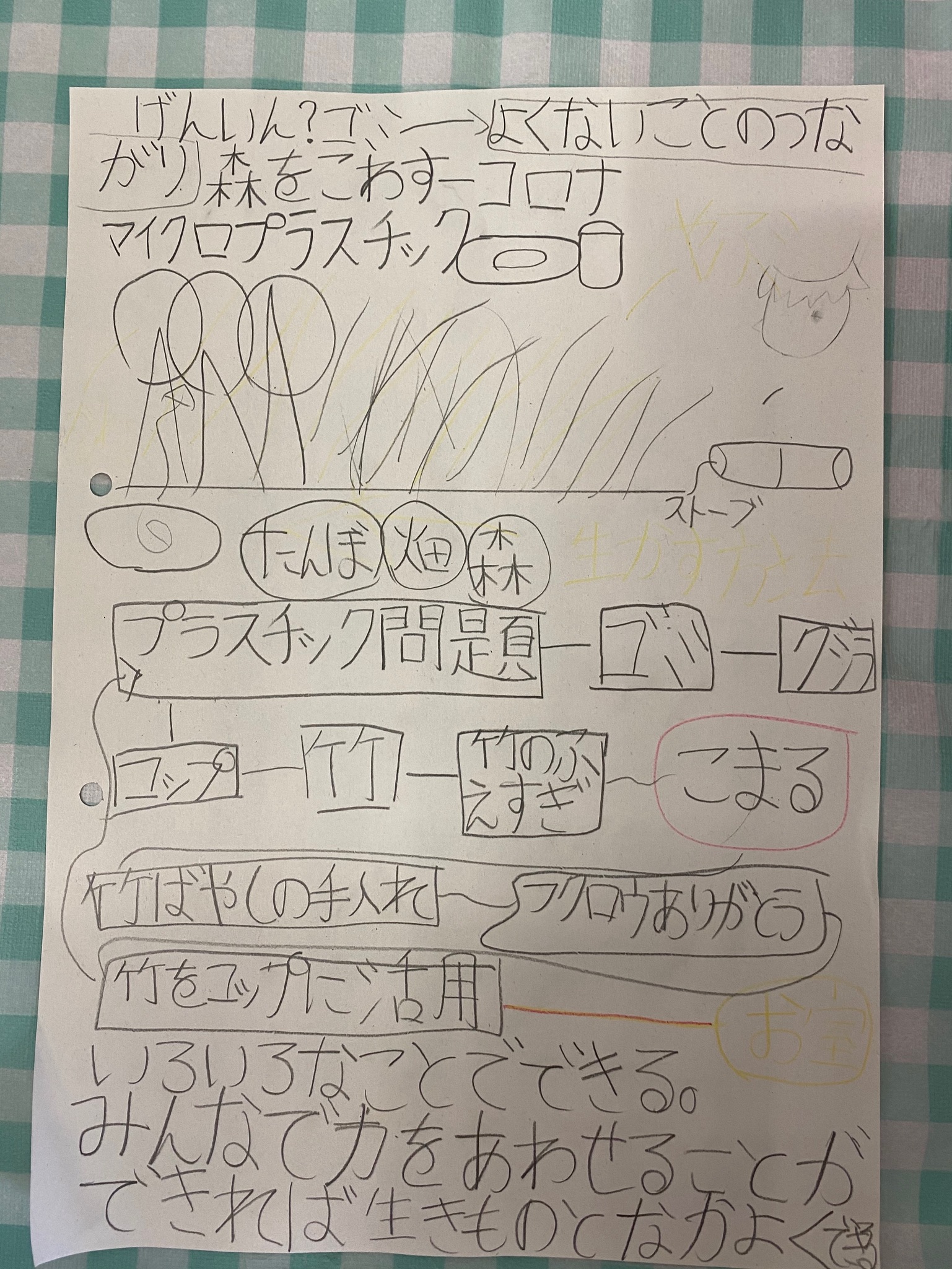

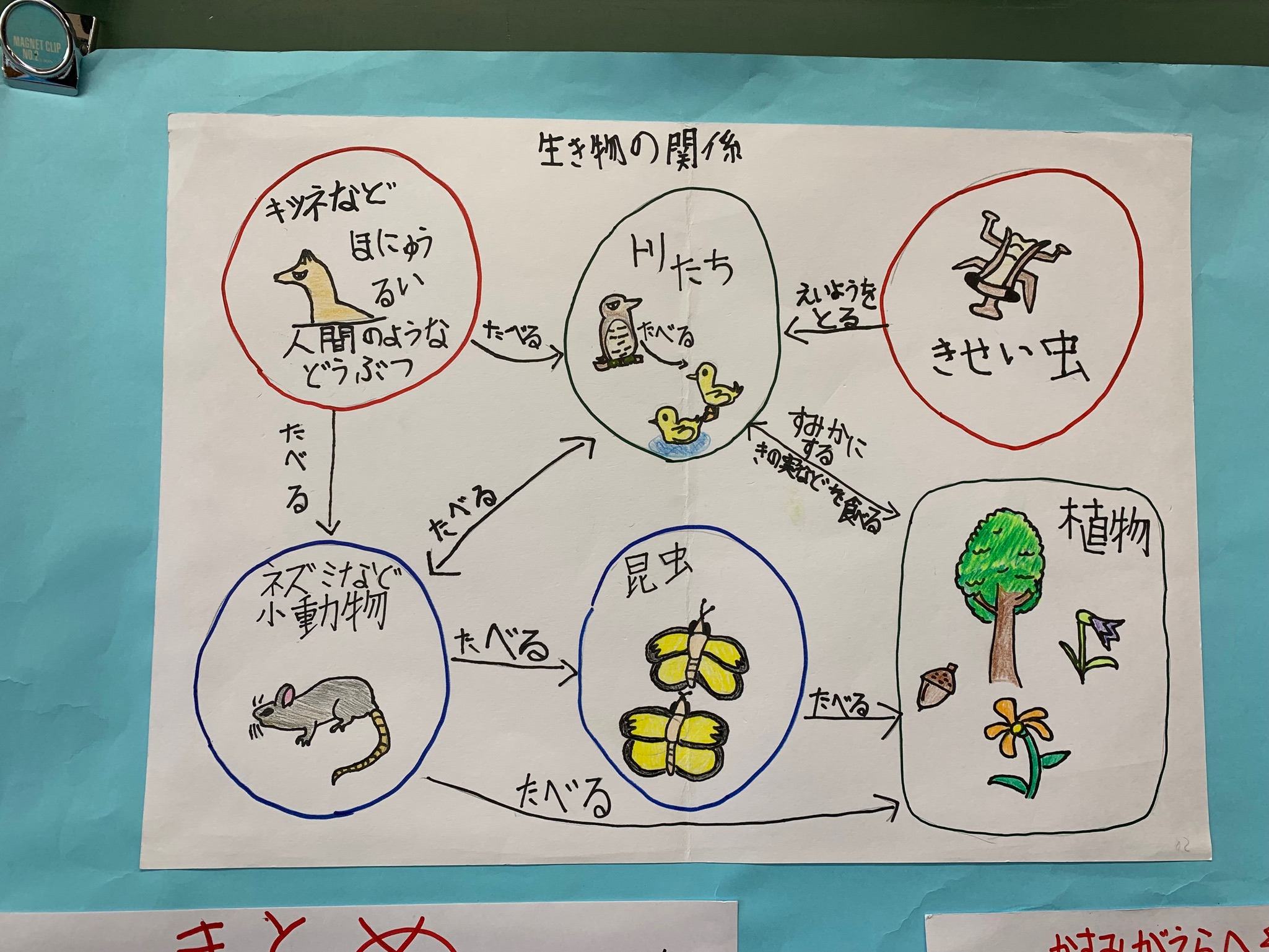

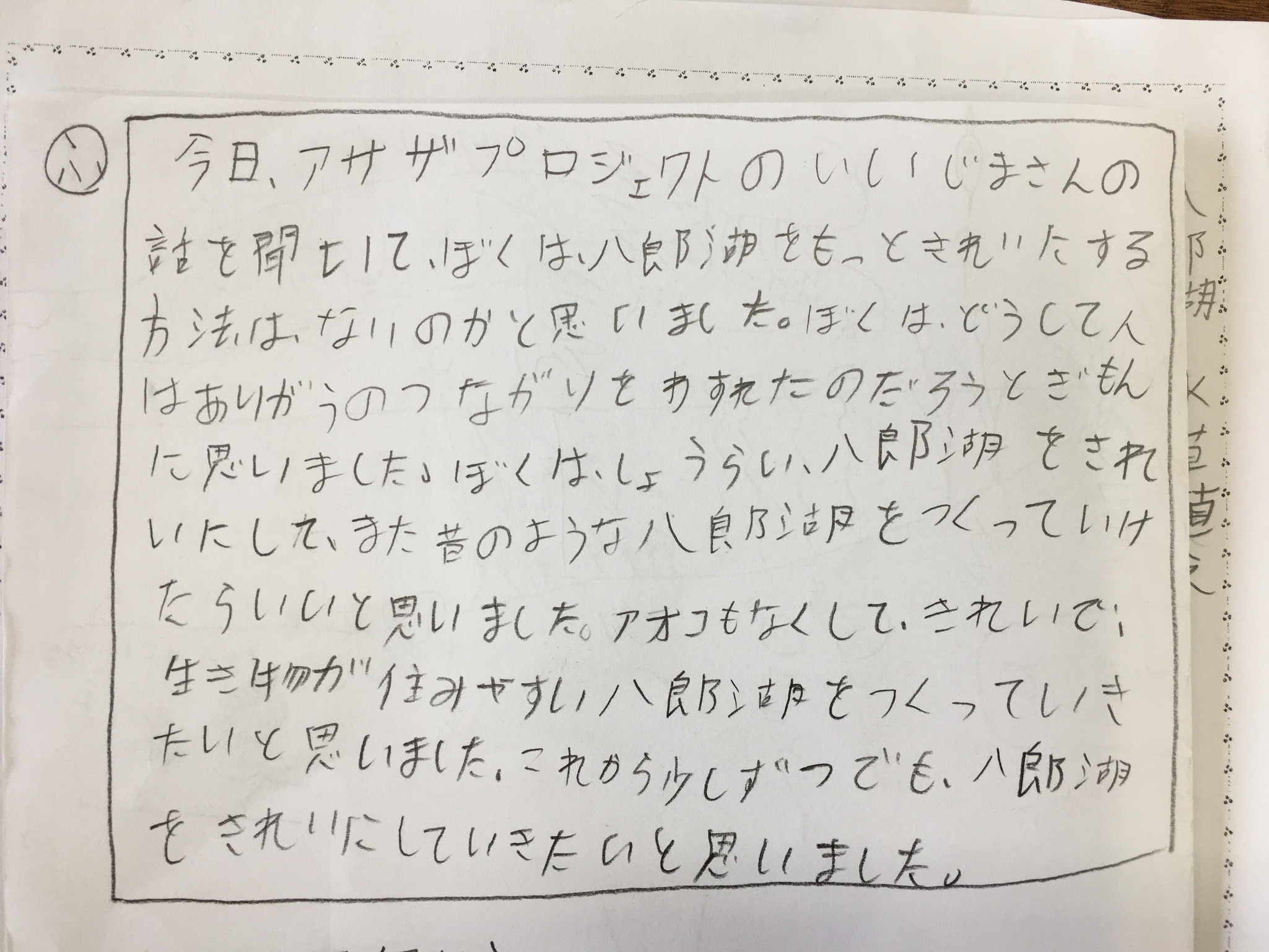

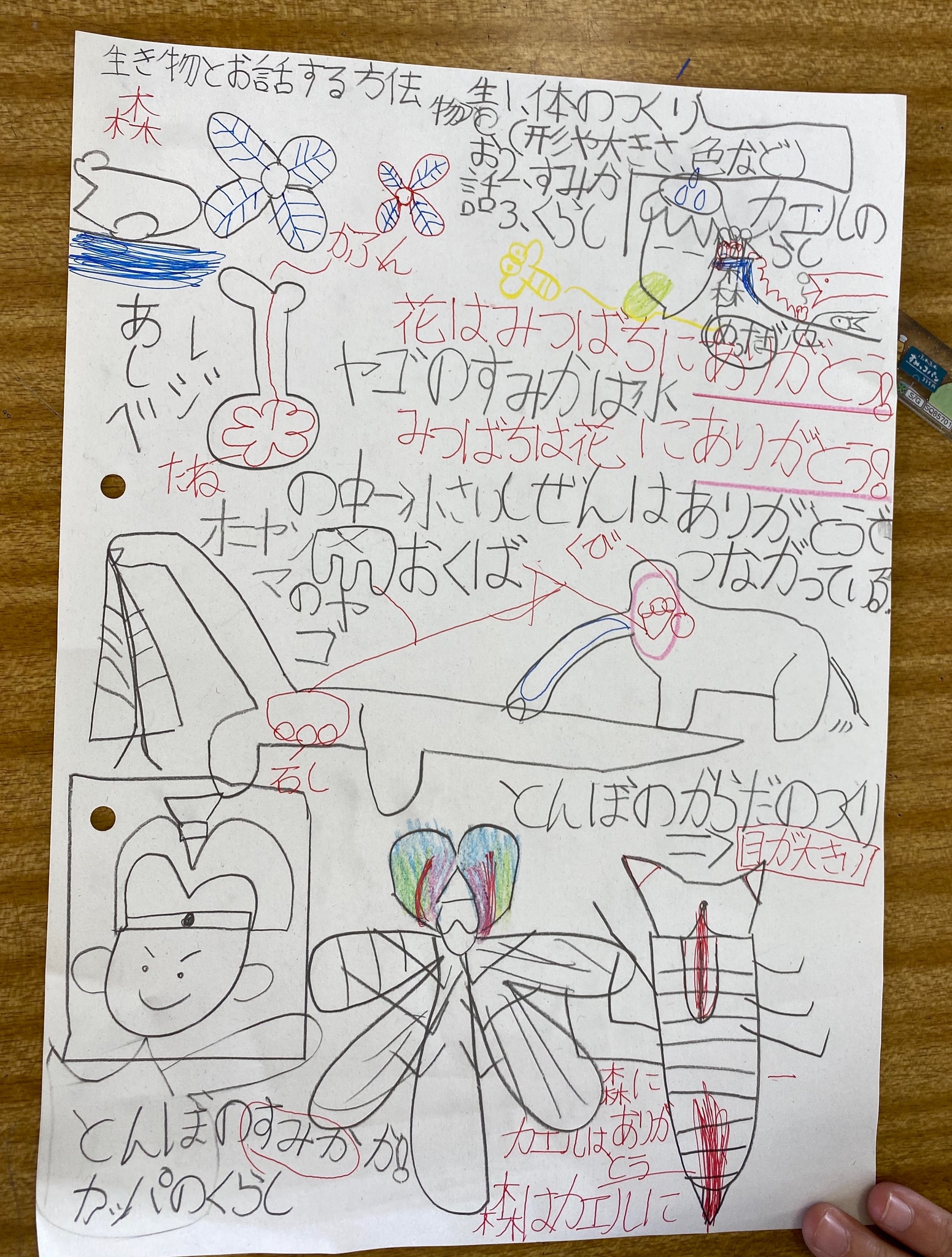

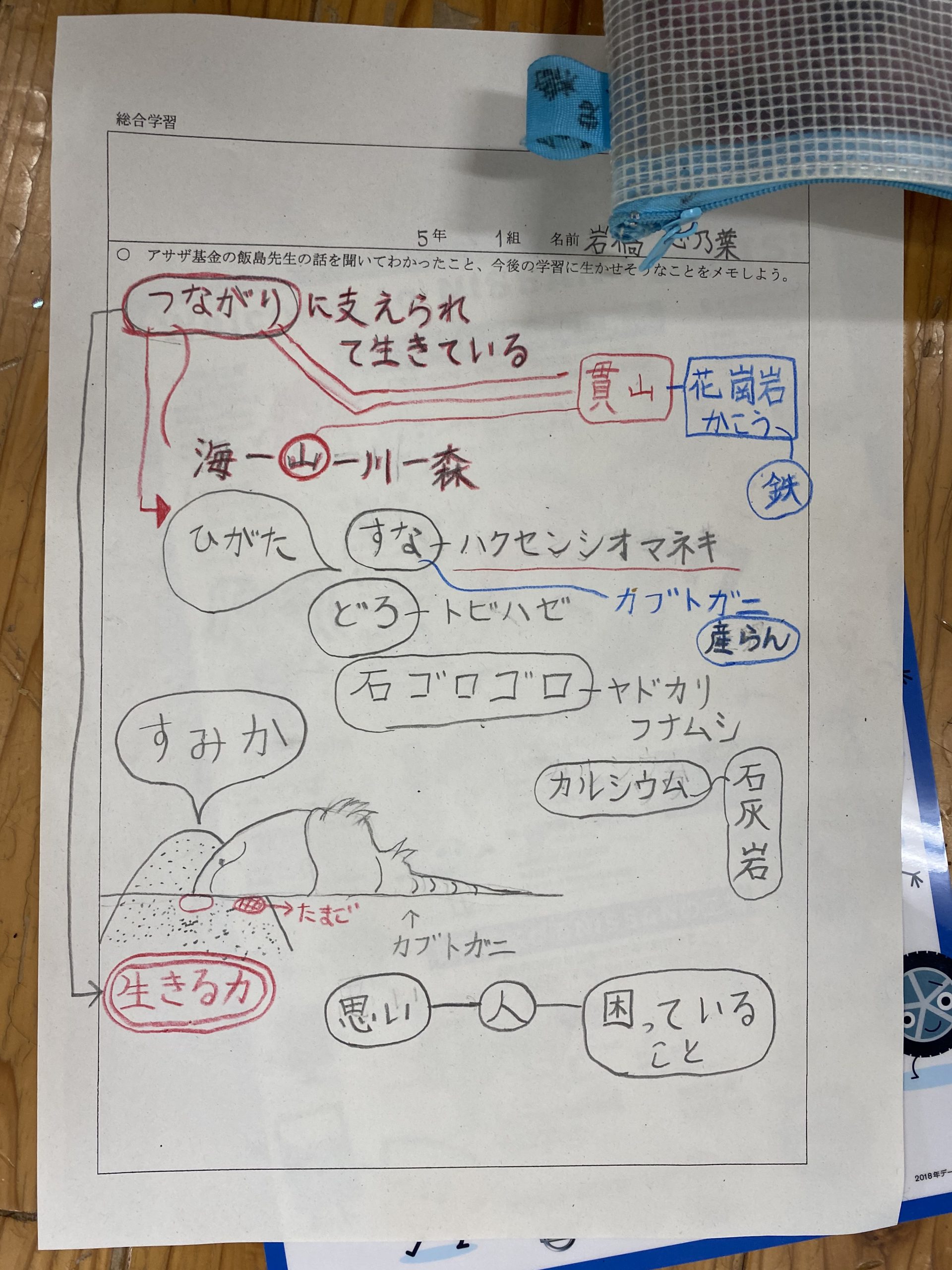

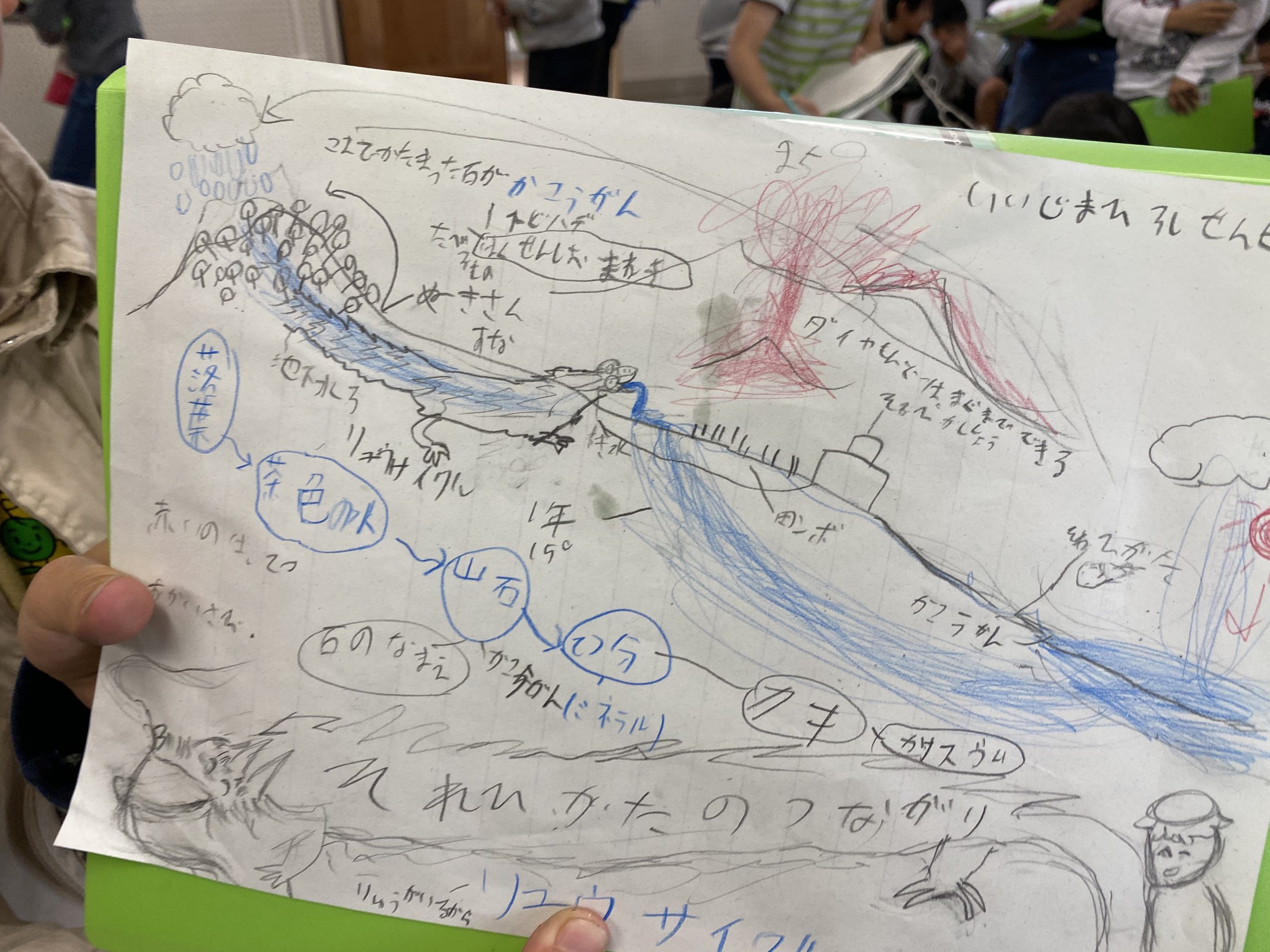

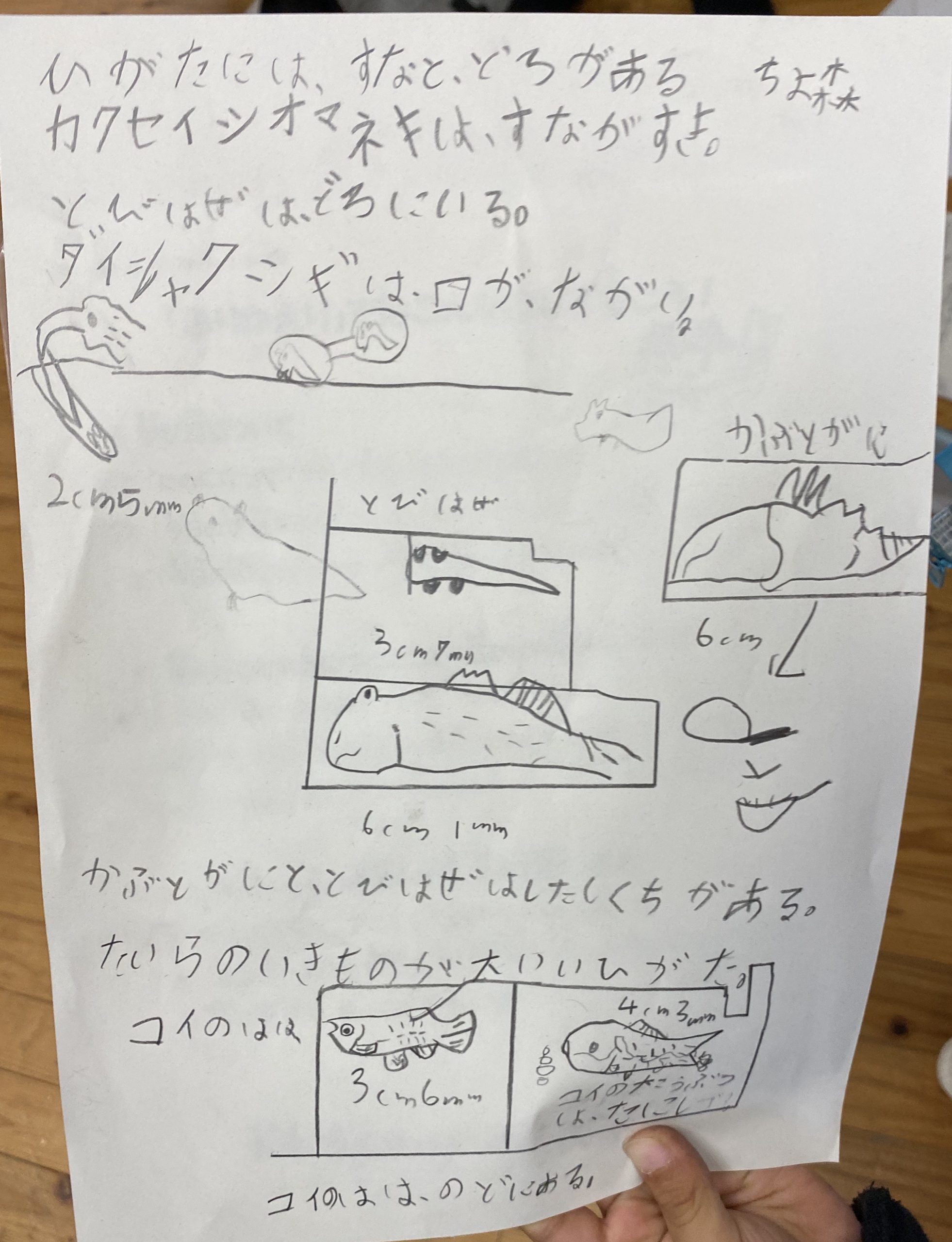

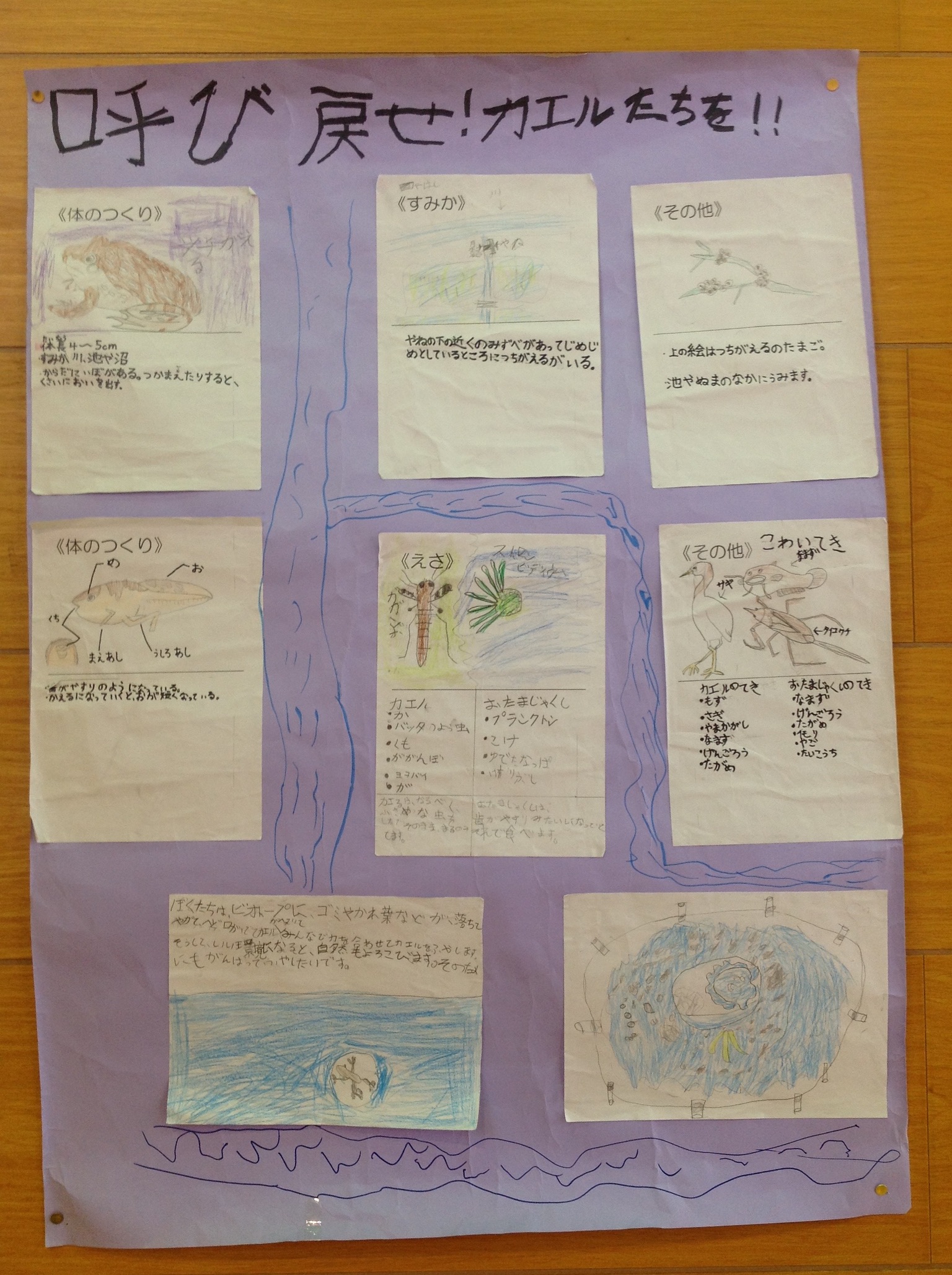

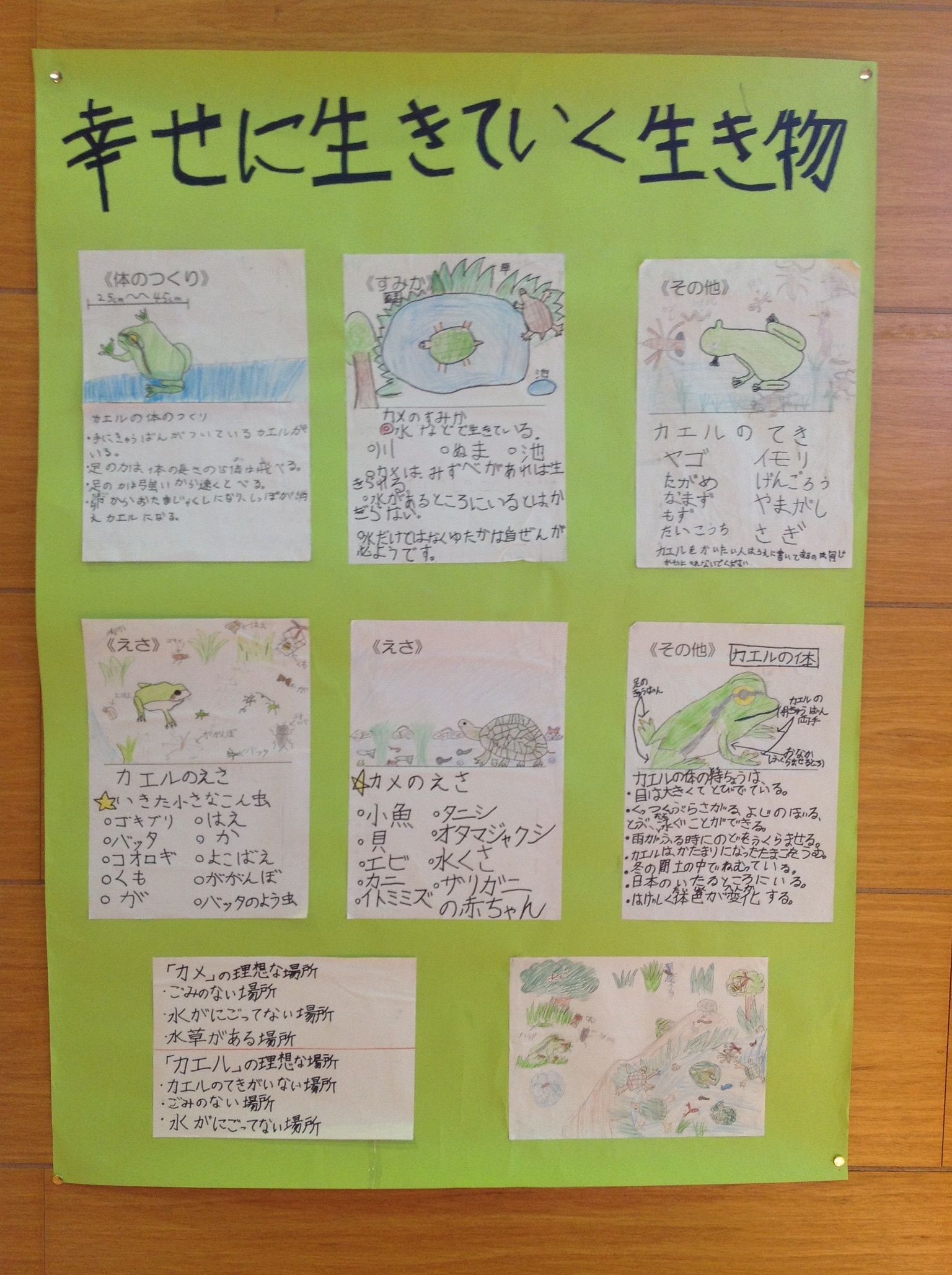

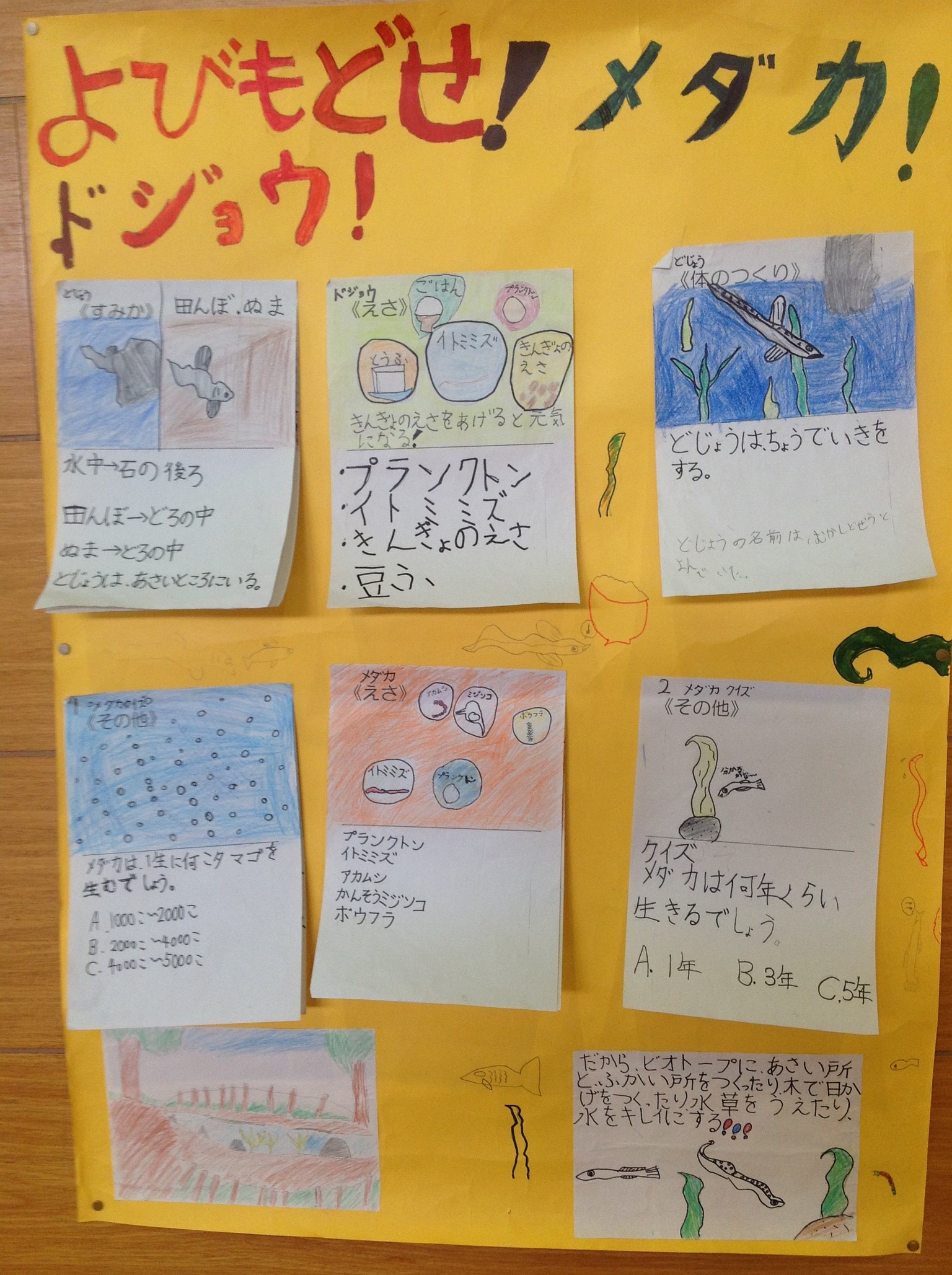

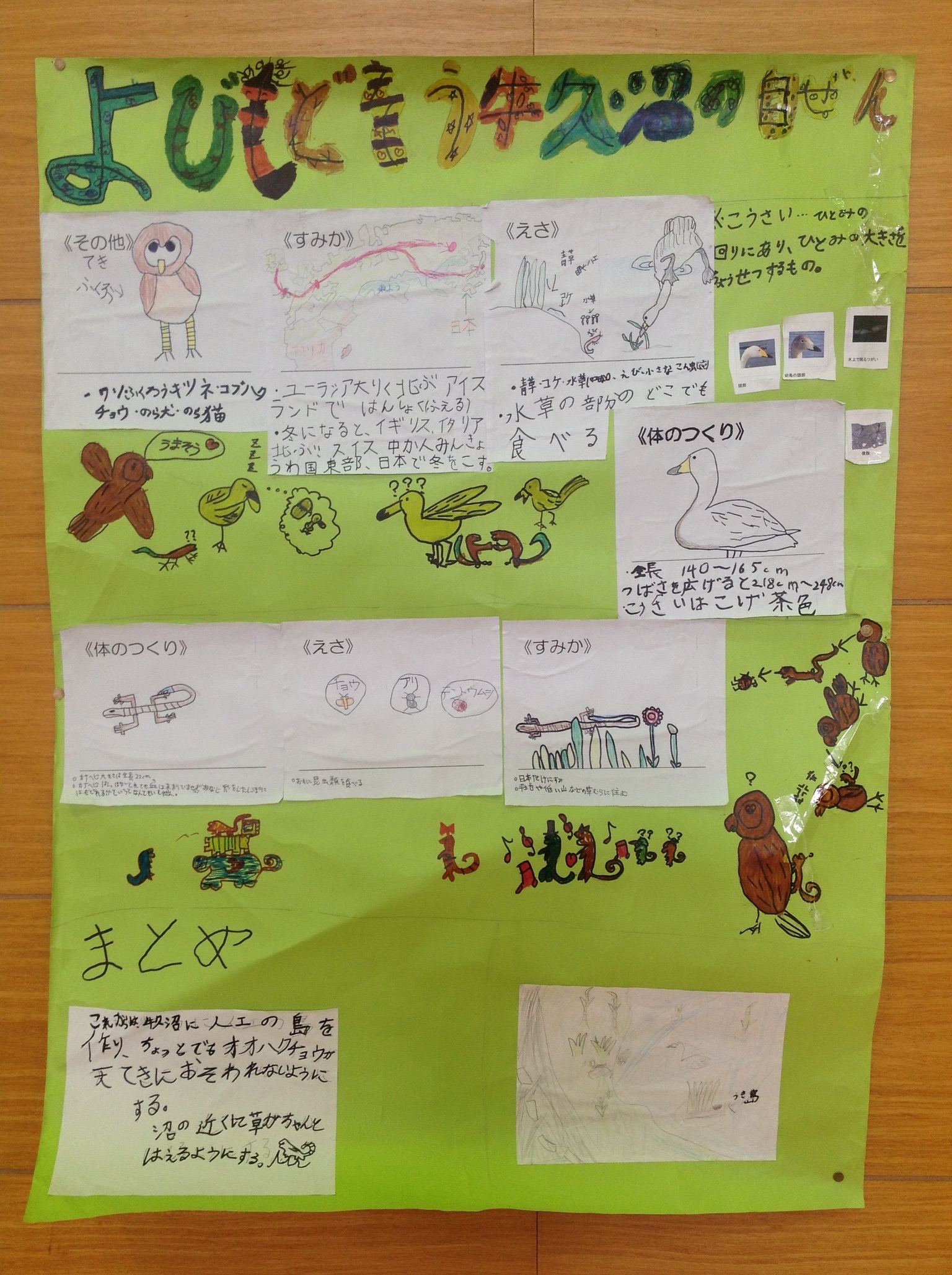

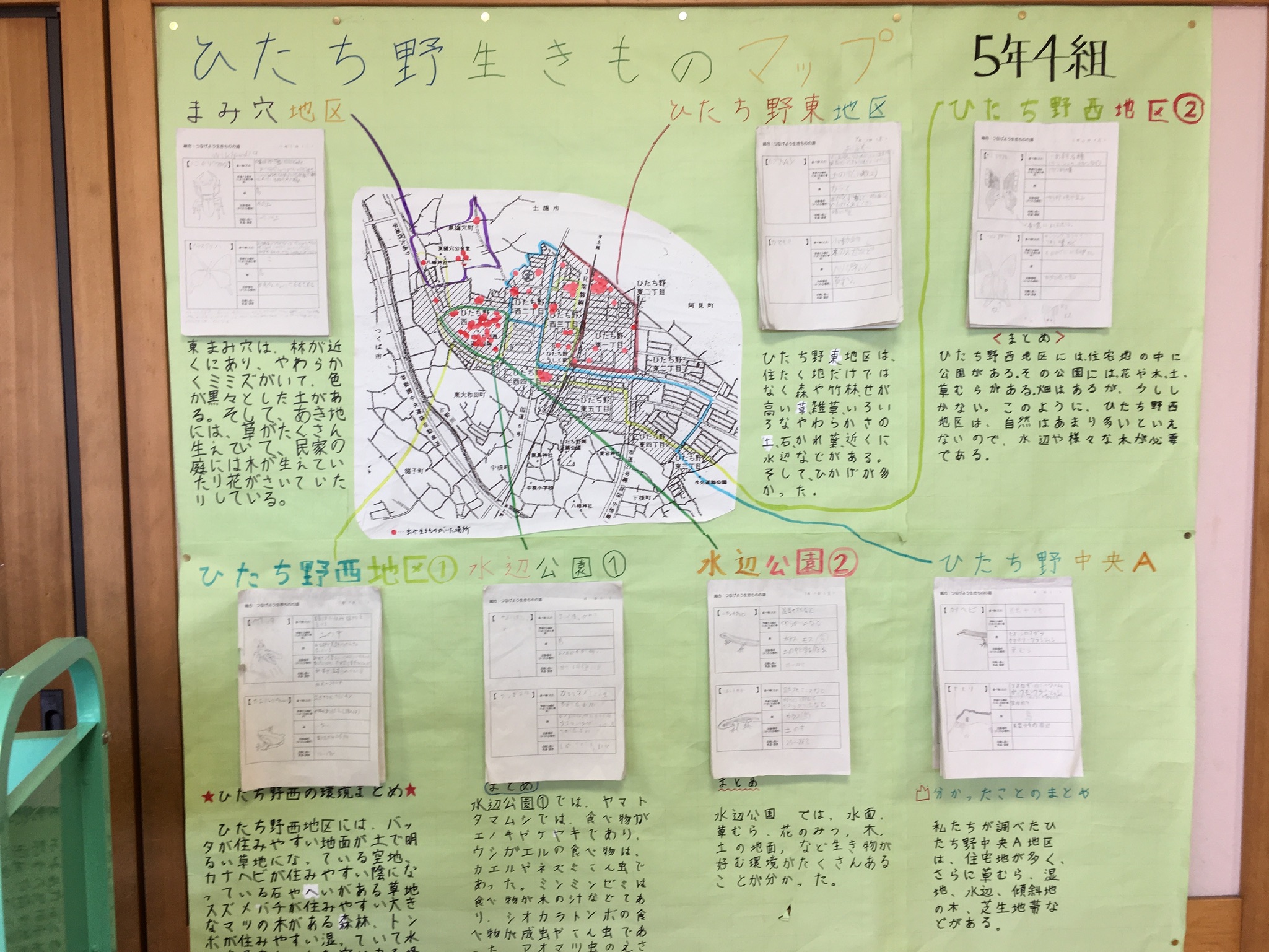

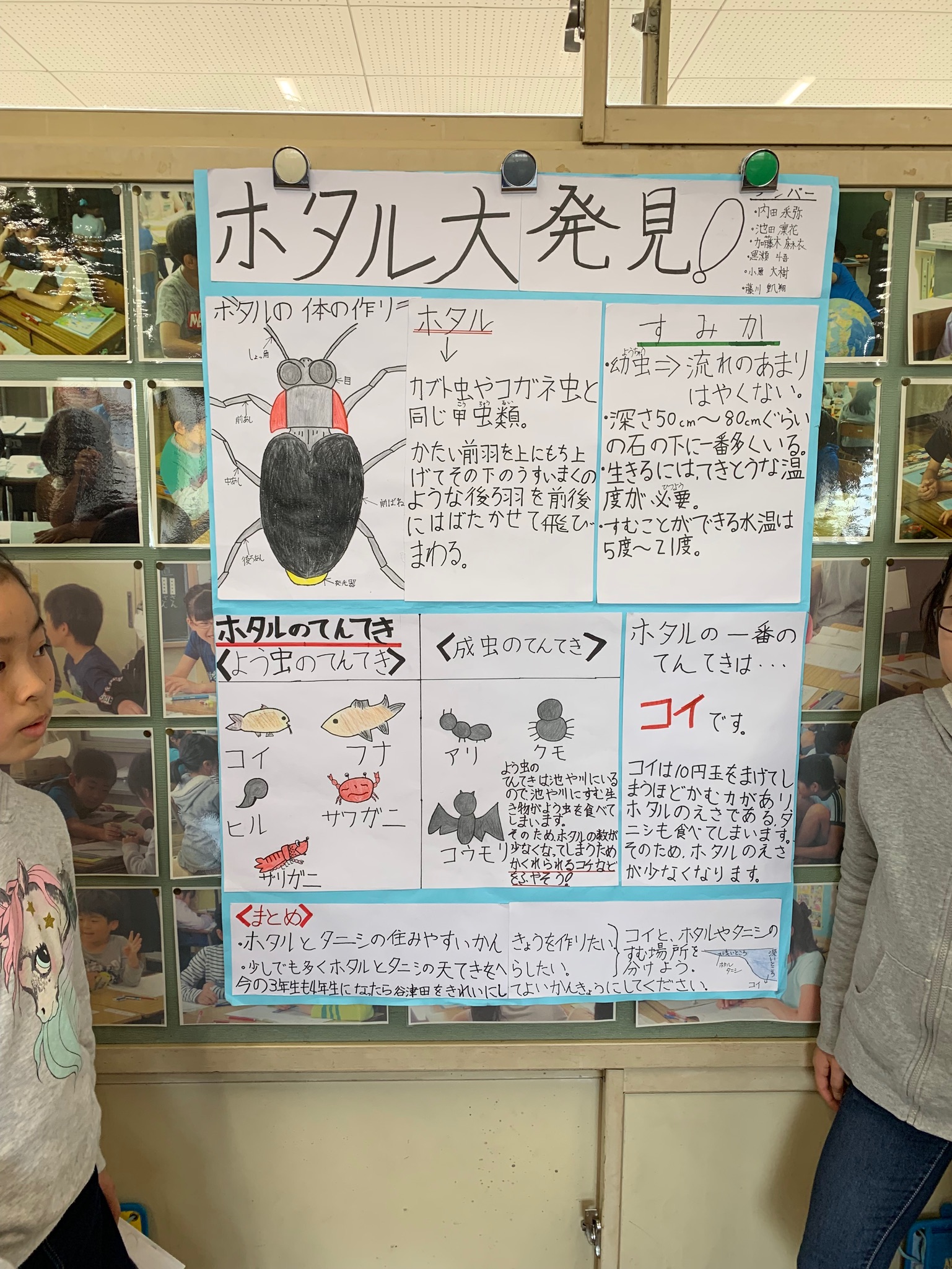

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 牛久をより良くするために、「ピザ作り」や「牛久食フェスタ」や「ジュンサイを増やす」などさまざまなアイディアがあり、私も勉強になりました。BDFなどの循環型社会は環境にもよいので他の市や県にも、どんどん広げていければいいなと思いました。牛久南中の牛久をPRするために、農業体験や果物を使ったおかしを作るなど、私も牛久をもっと知ってほしいと思いました。牛久三中の牛久沼をキレイにするという考えは、私も良いと思いました。日本中でも沼や水路をコンクリートで周りをかためてしまうことが、生き物が住みにくくなるだと改めて感じました。ほとんどの小学校は、学校や周りの自然を守ったり、増やすために活動していて、牛久にはもっと自然が必要なんだなと思いました。曽根東小学校のエコ活動や、周りにあるたくさんのめずらしい生き物のエサについてやすみかについて、自分たちの自まんとして、たくさん発表していて地元が大好きなんだなぁと思います。

それぞれやり方は違うけれど、地元の自然を守りたいという思いは、皆同じなんだなぁと感じました。これからの未来をつくっていく私たちが、牛久の自然を守っていかなければいけないと思いました。

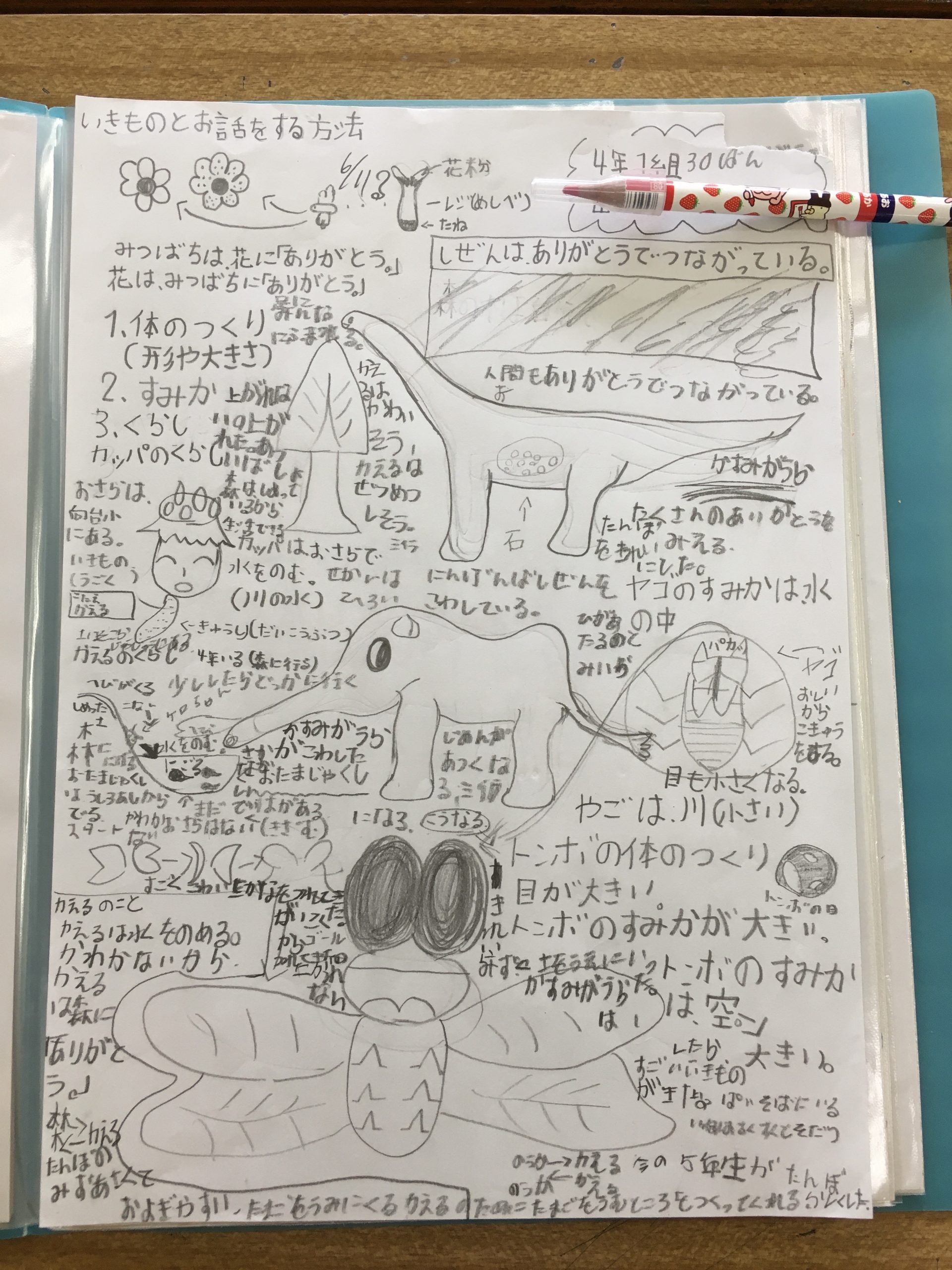

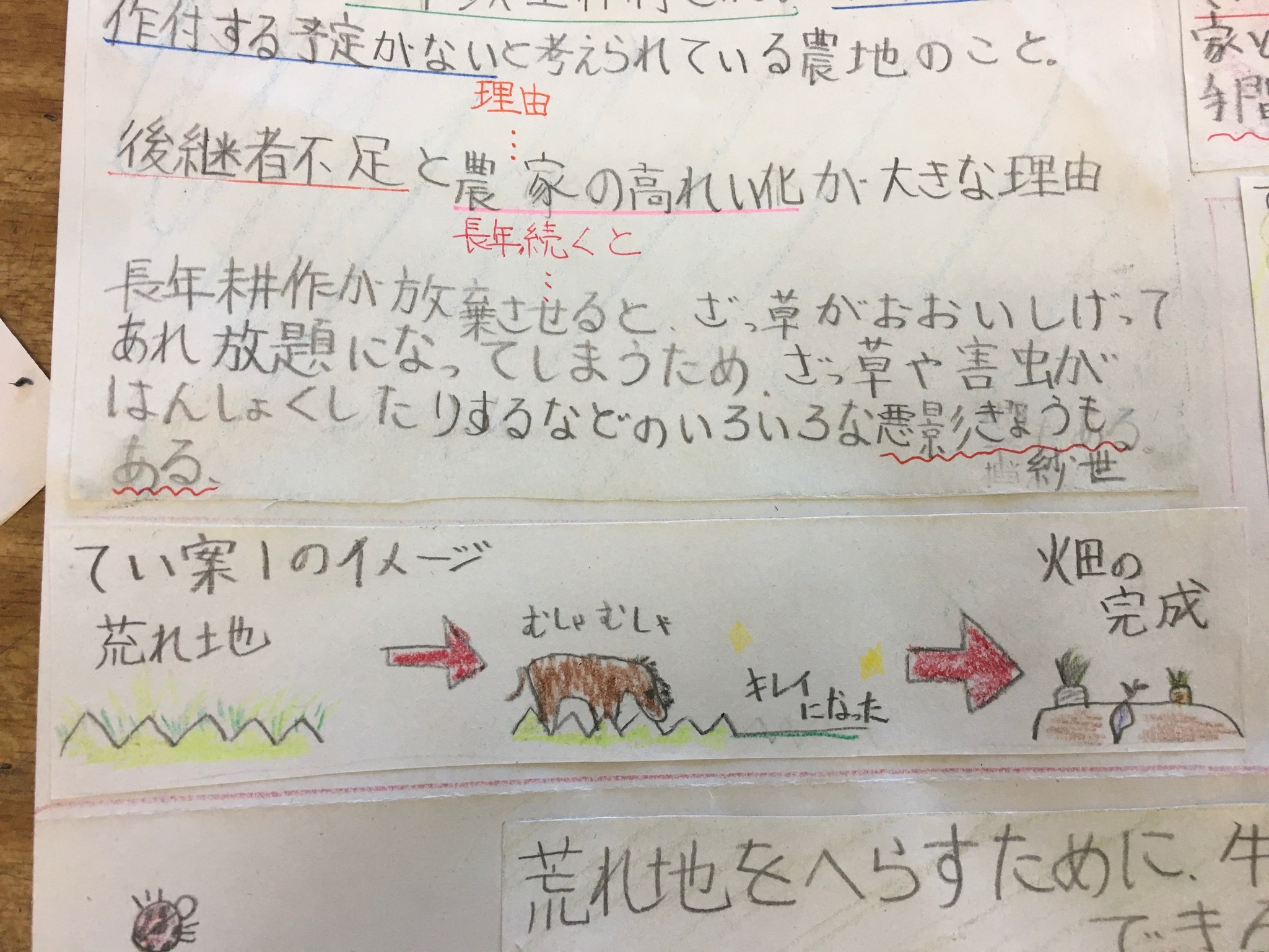

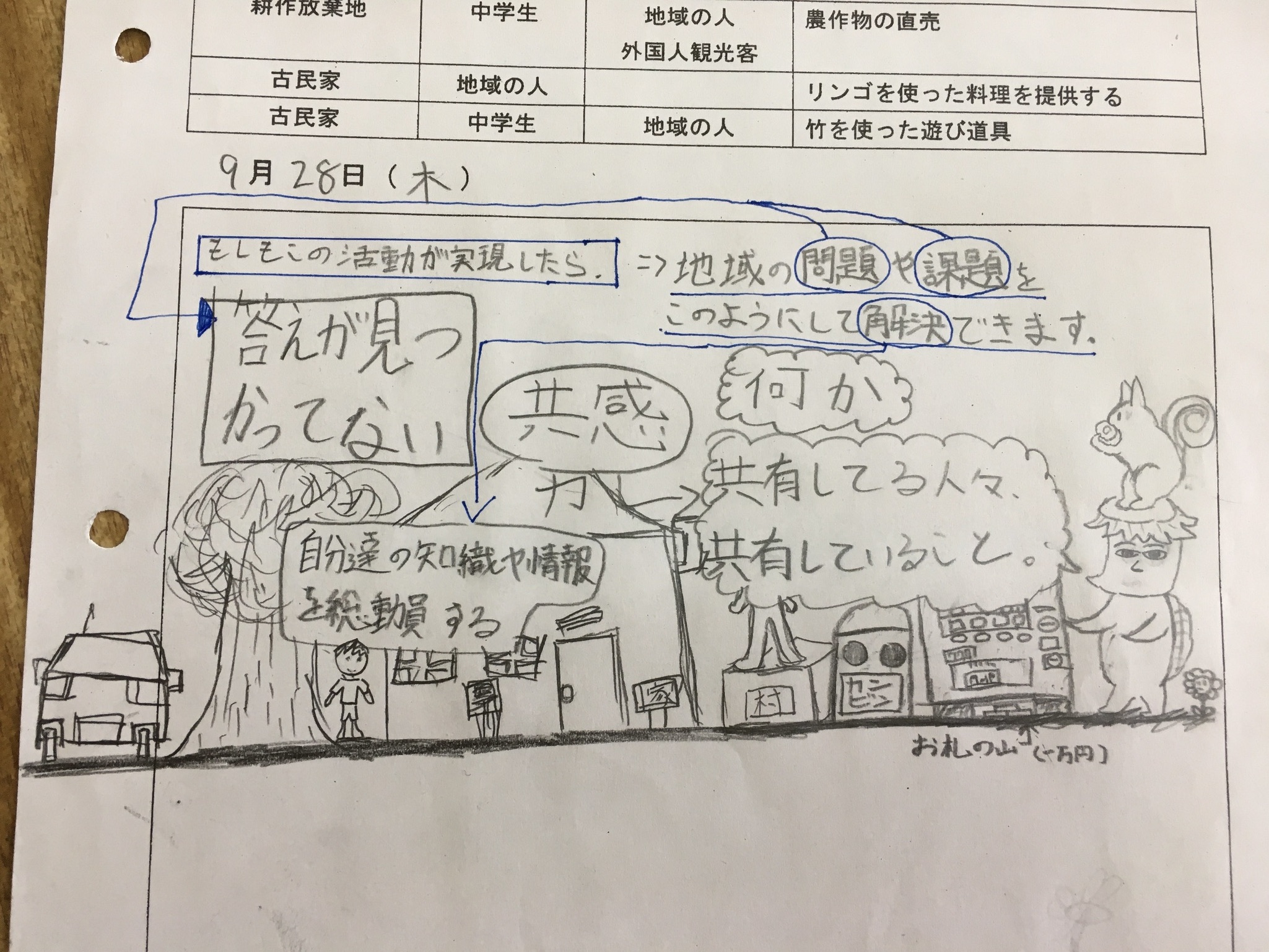

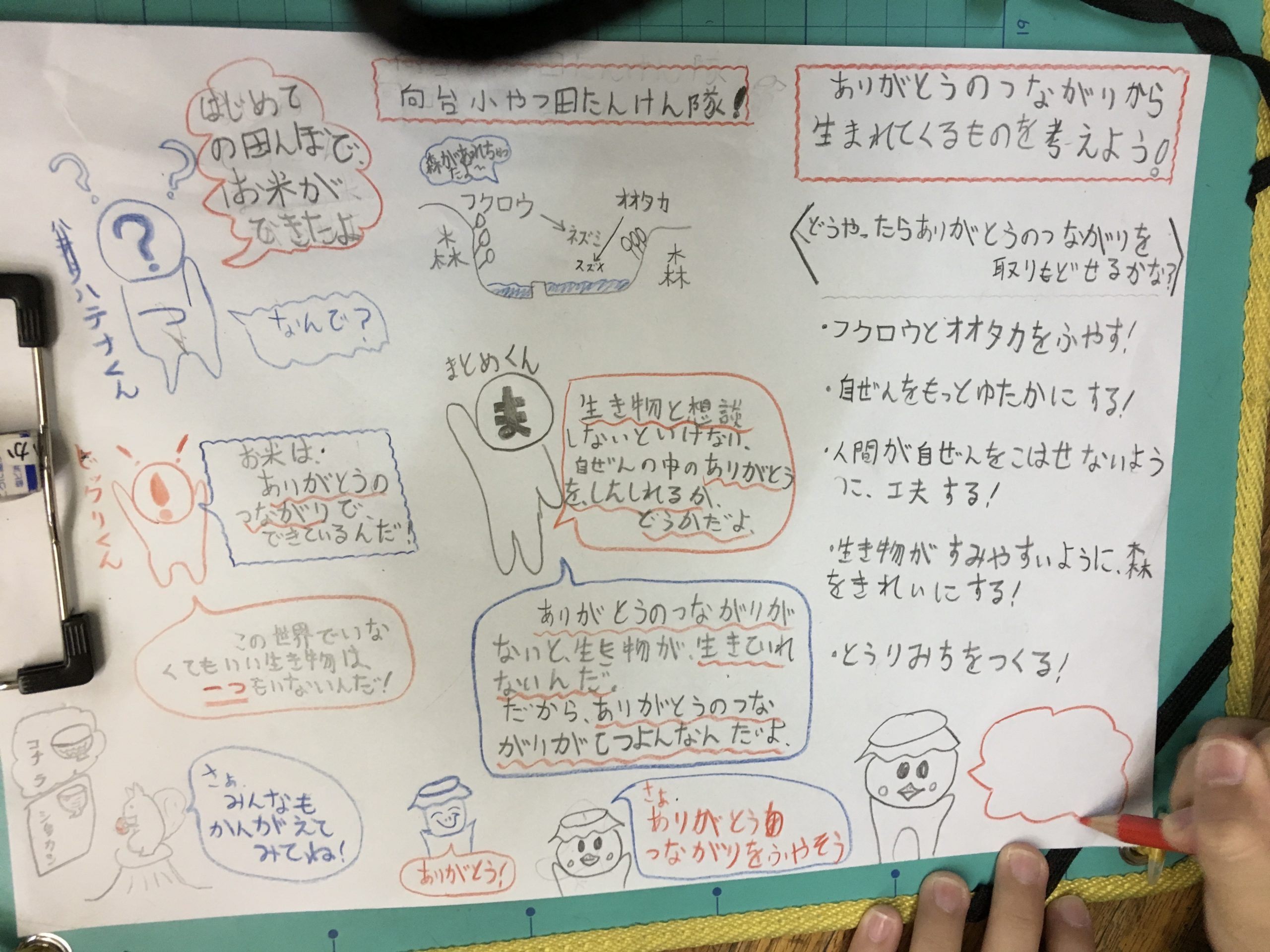

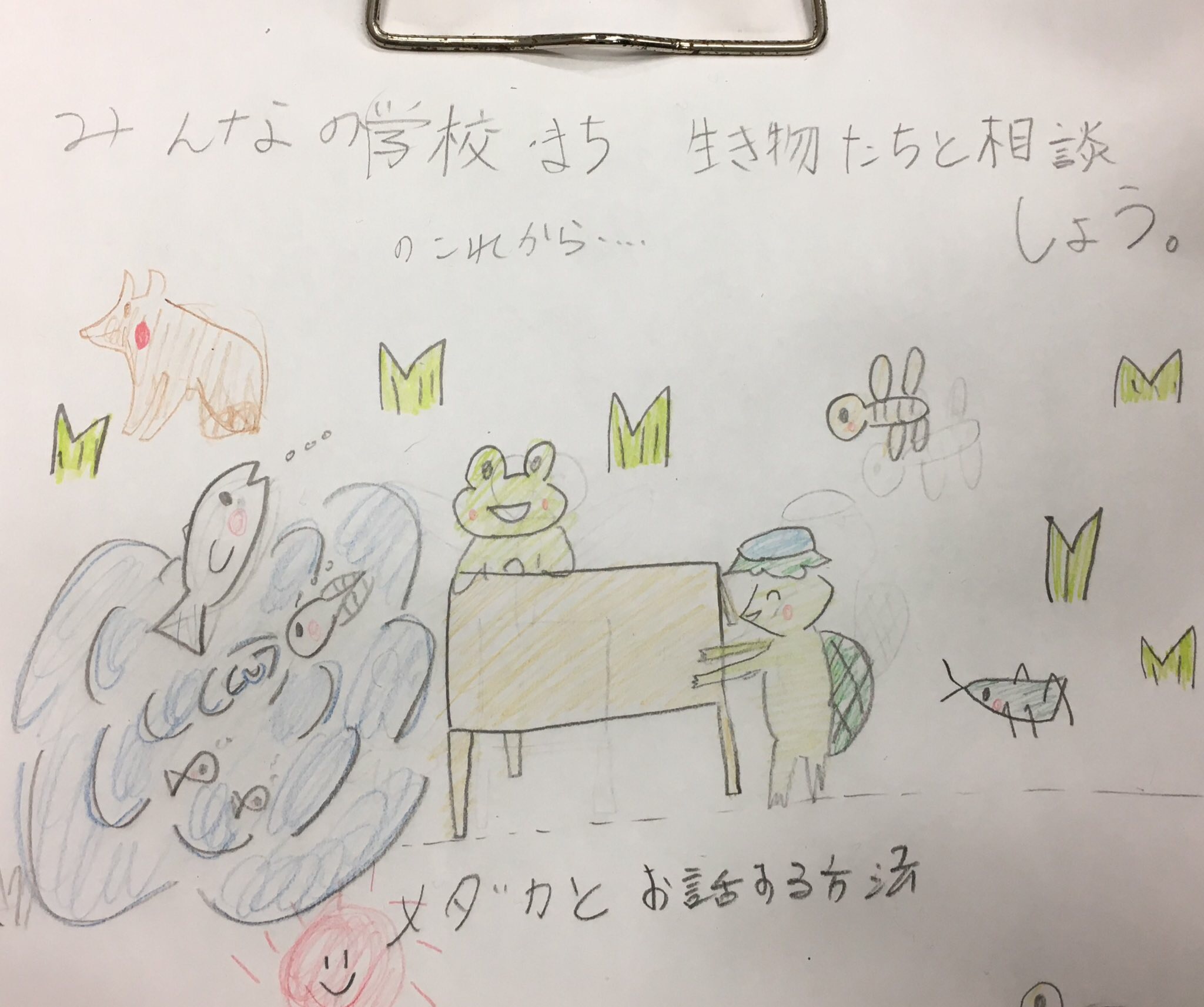

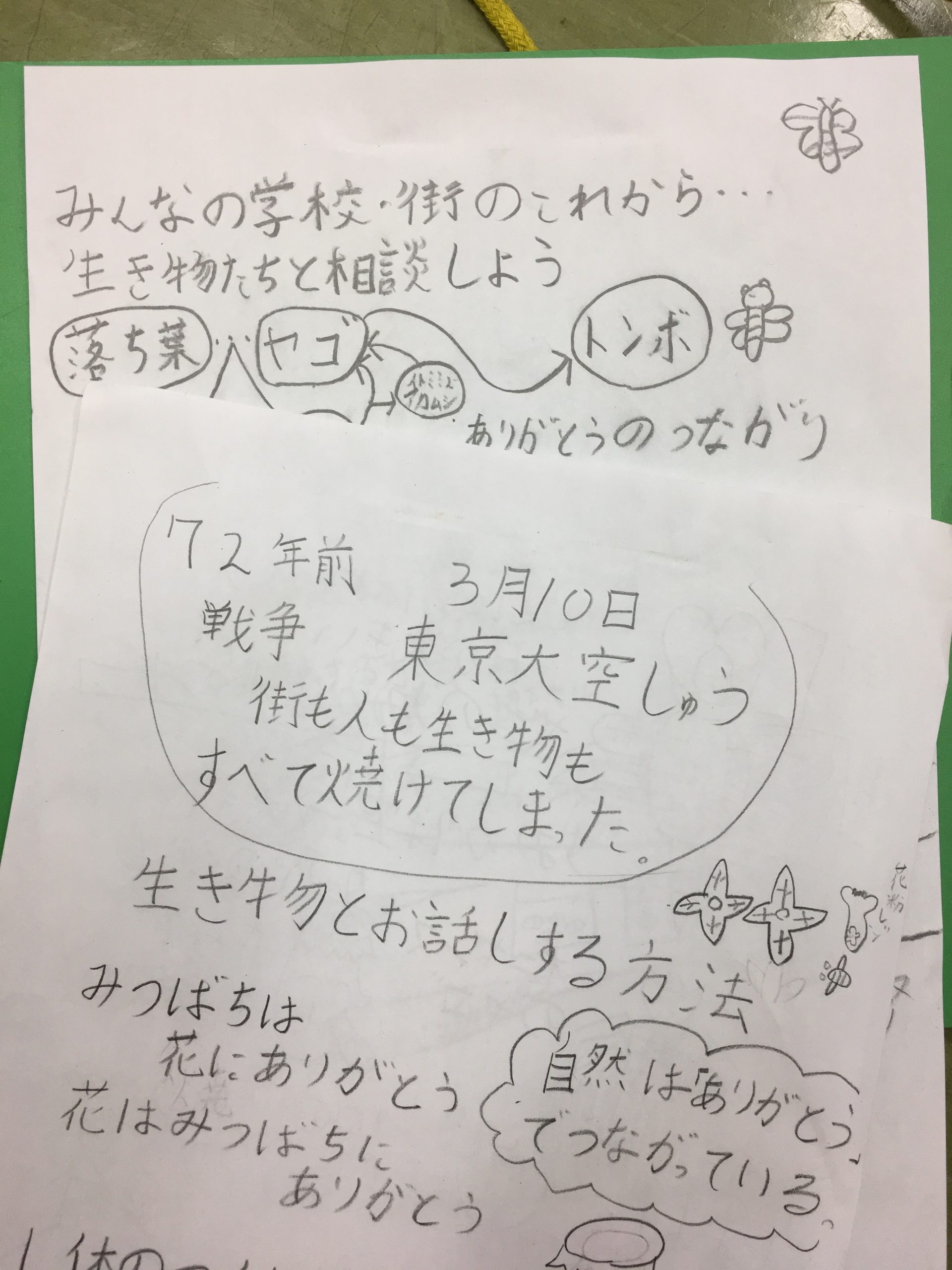

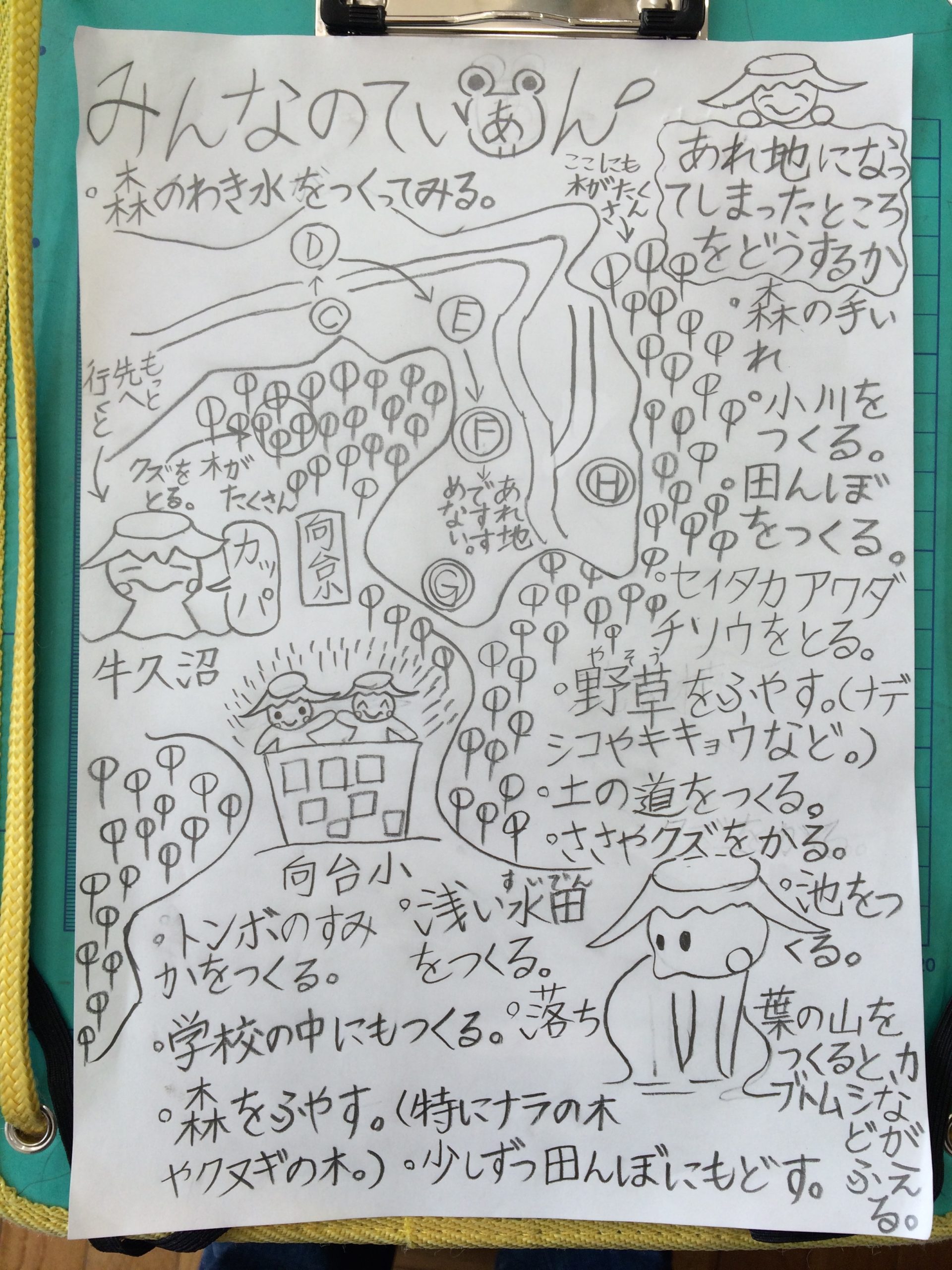

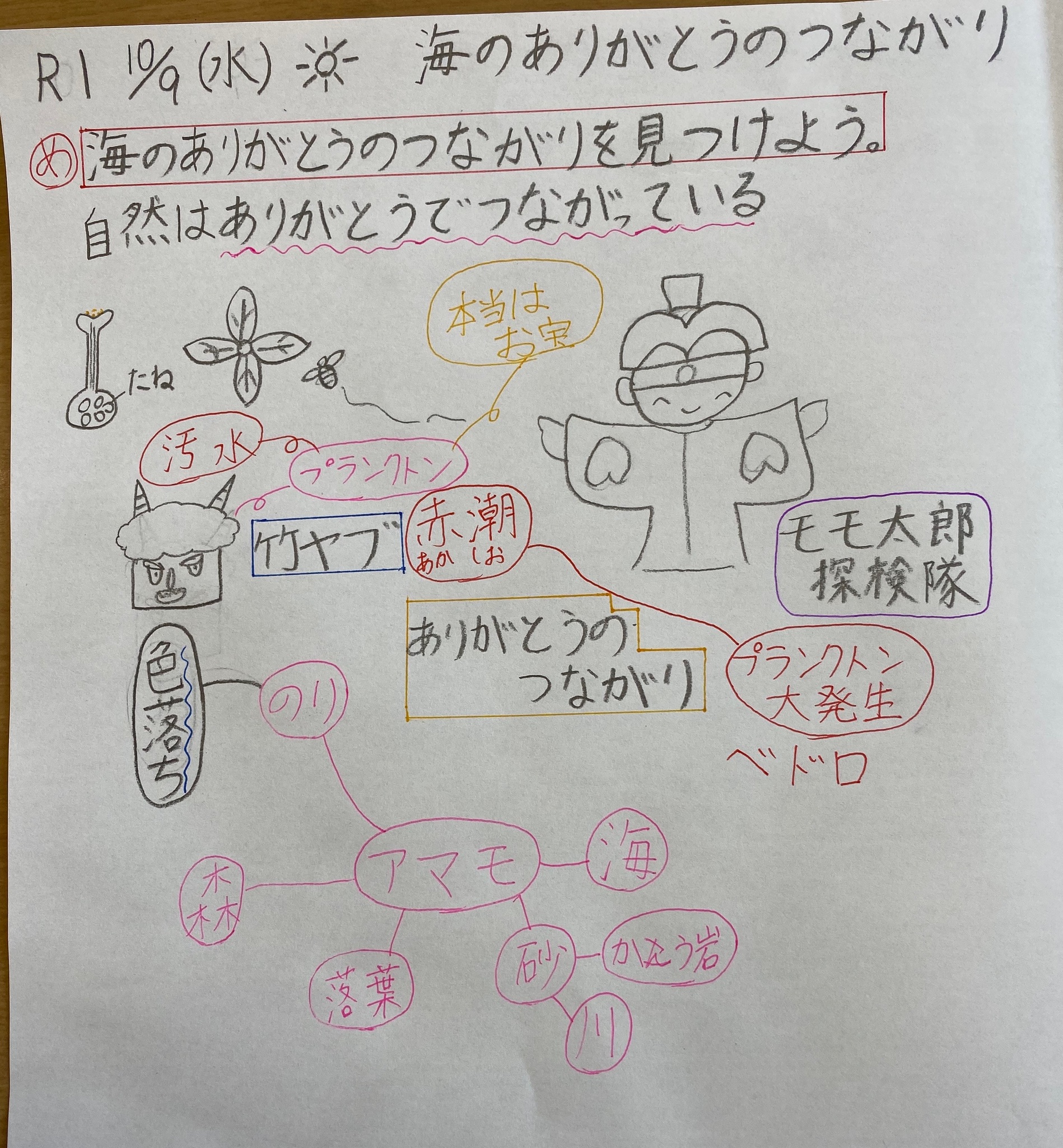

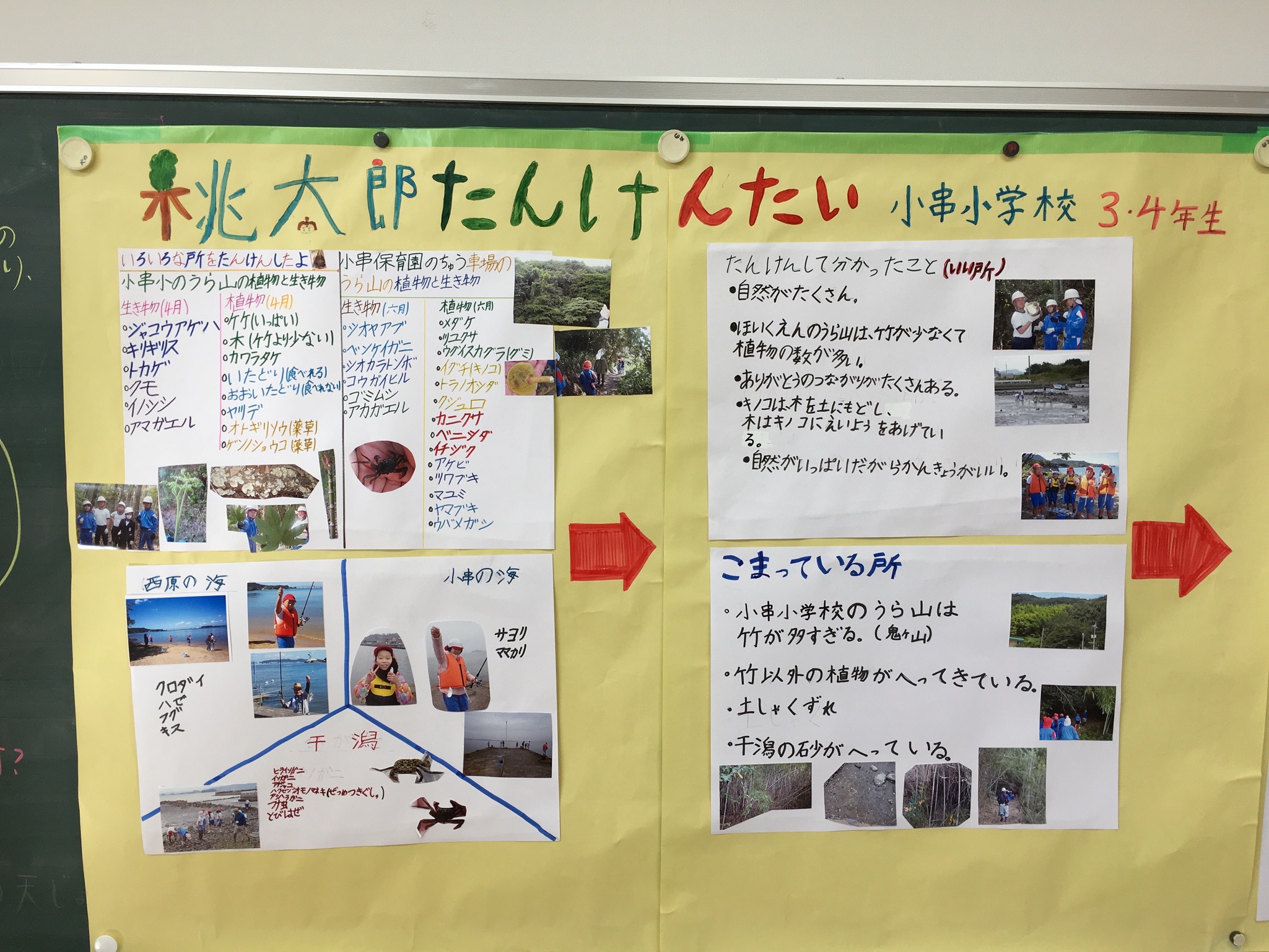

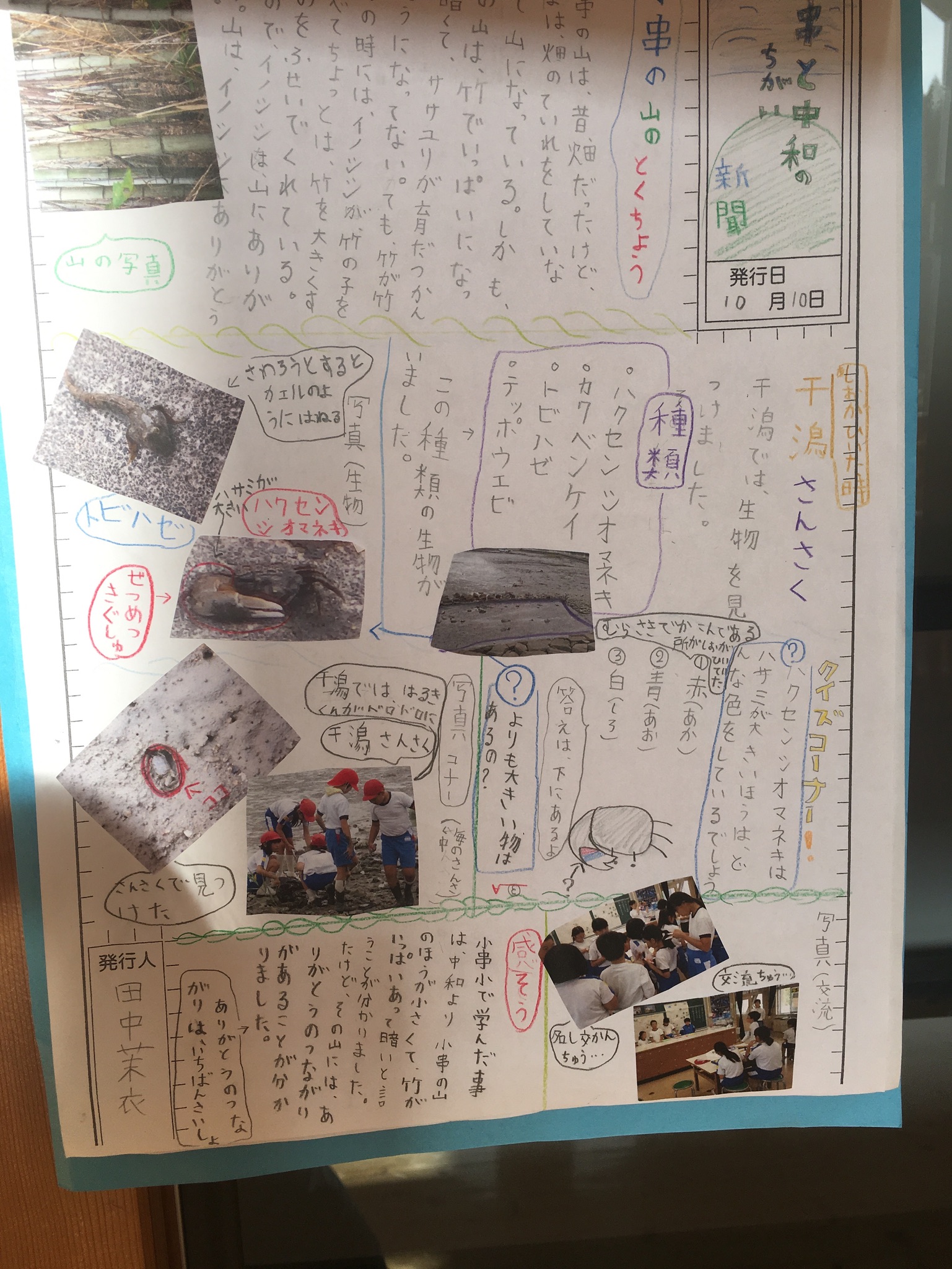

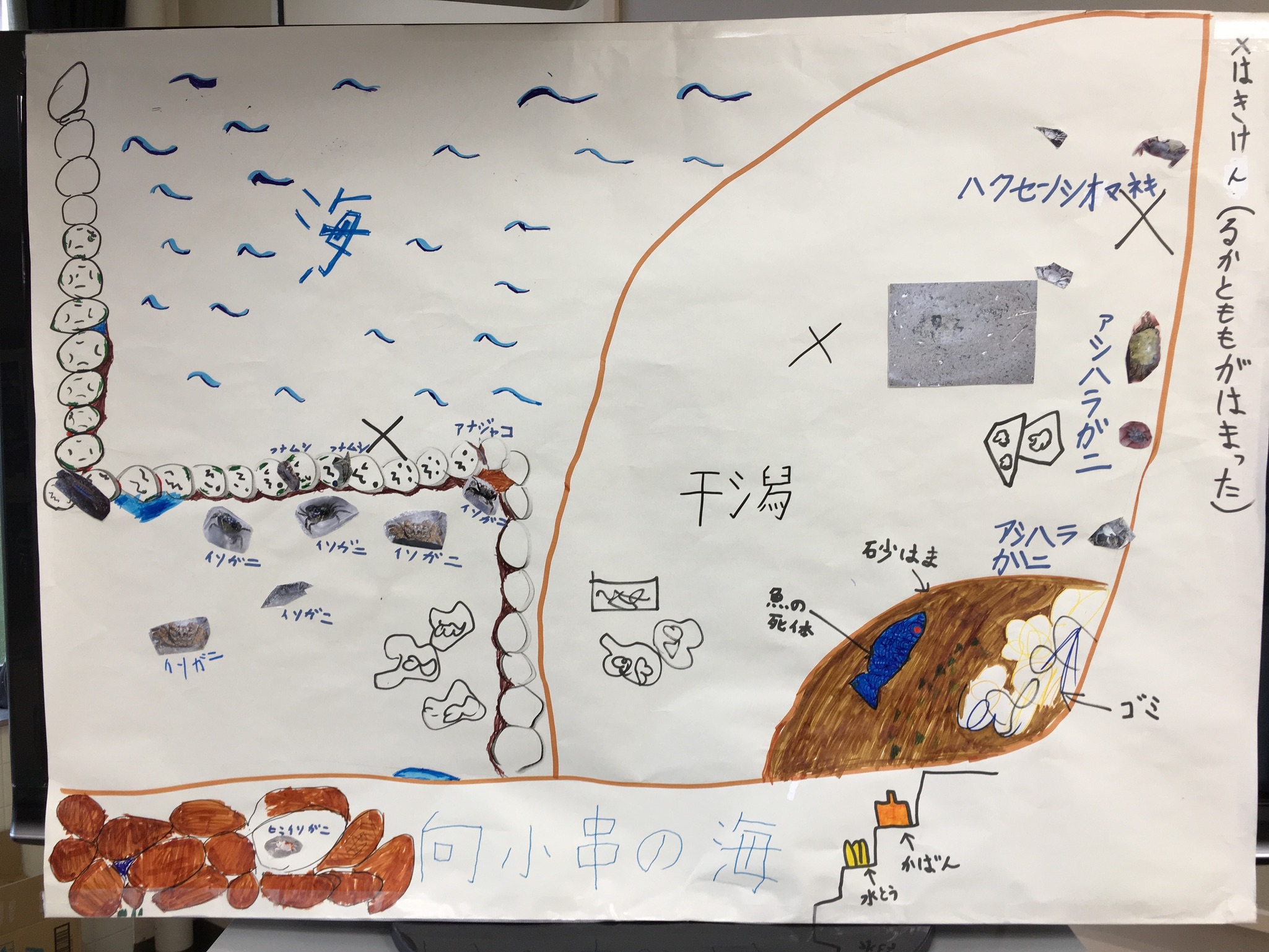

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■ 牛久市はたくさん野菜が取れますが、ぜんぜん知名度がないので、下根中と二中の「食」について着目するのは、とてもいいことだなと思いました。食フェスタを利用してBDFなどを広めるという活動は毎年こうれいにして、もっと広めるべきだと思います。そのために計画を頑張ってほしいです。かっぱん田は、田んぼが増えるということは自然が増えますので、生き物も増えます。そのまま継続すれば、牛久市もよくなりますね。1つの活動でたくさんの良い事がありますので、ぜひ実ってほしいです。「ジュンサイを増やす活動」では、実験結果にもとづいて説明していたので分かりやすかったです。食べてもおいしいし、水を良くするので一石二鳥ですので早く行ってほしいです。「生き物たちと相談しながら作る未来」というネーミングがかわいいなと思いました。住宅地になりつつある区を改造することはいいことだと思いました。最初「エコ校舎」と聞いてびっくりしました。曽根東小学校では本当にその土地が好きといった思いが伝わってきました。曽根干潟をみんなで守る姿勢を牛久にも取り入れるべきだと思います。

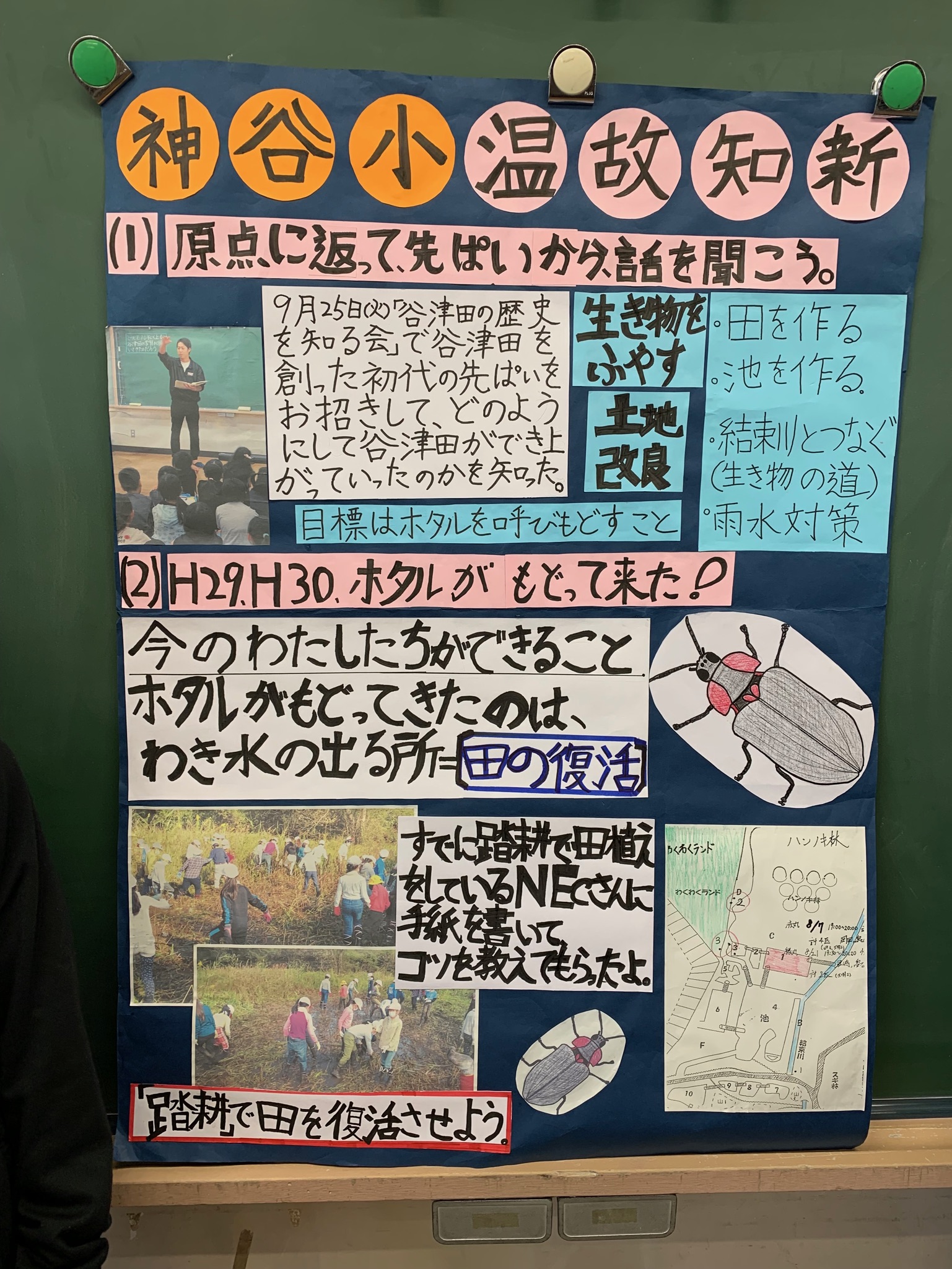

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 曽根東小学校の発表は刺激的でした。本日かっぱ大交流会の牛久への土産になりました。かっぱ大交流会にもっとPTA関係者が参加交流すると子供たちの力になると思います。 神谷小学校の発表は毎年すばらしい。いやいや岡田小の取り組みもすばらしい。

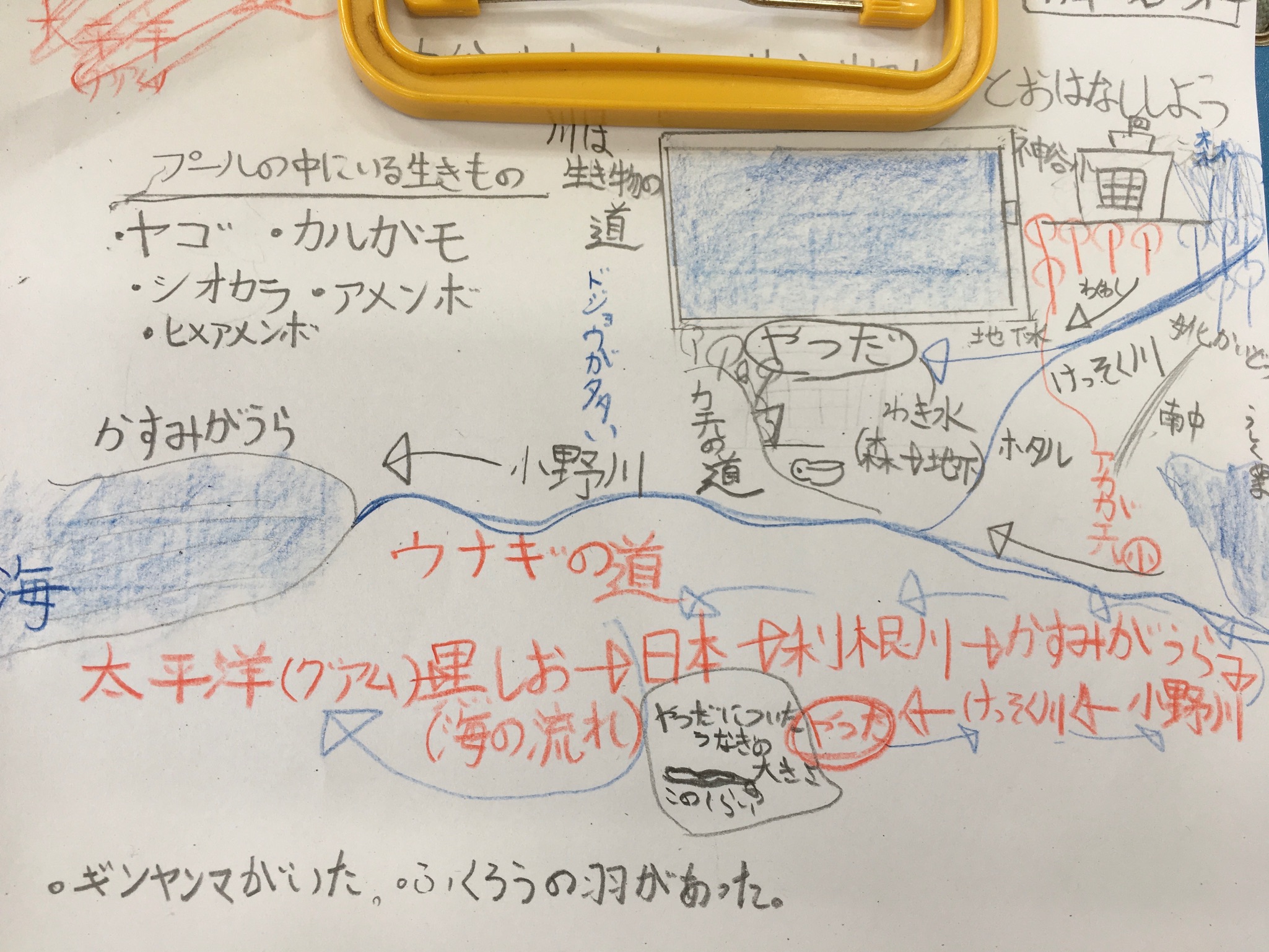

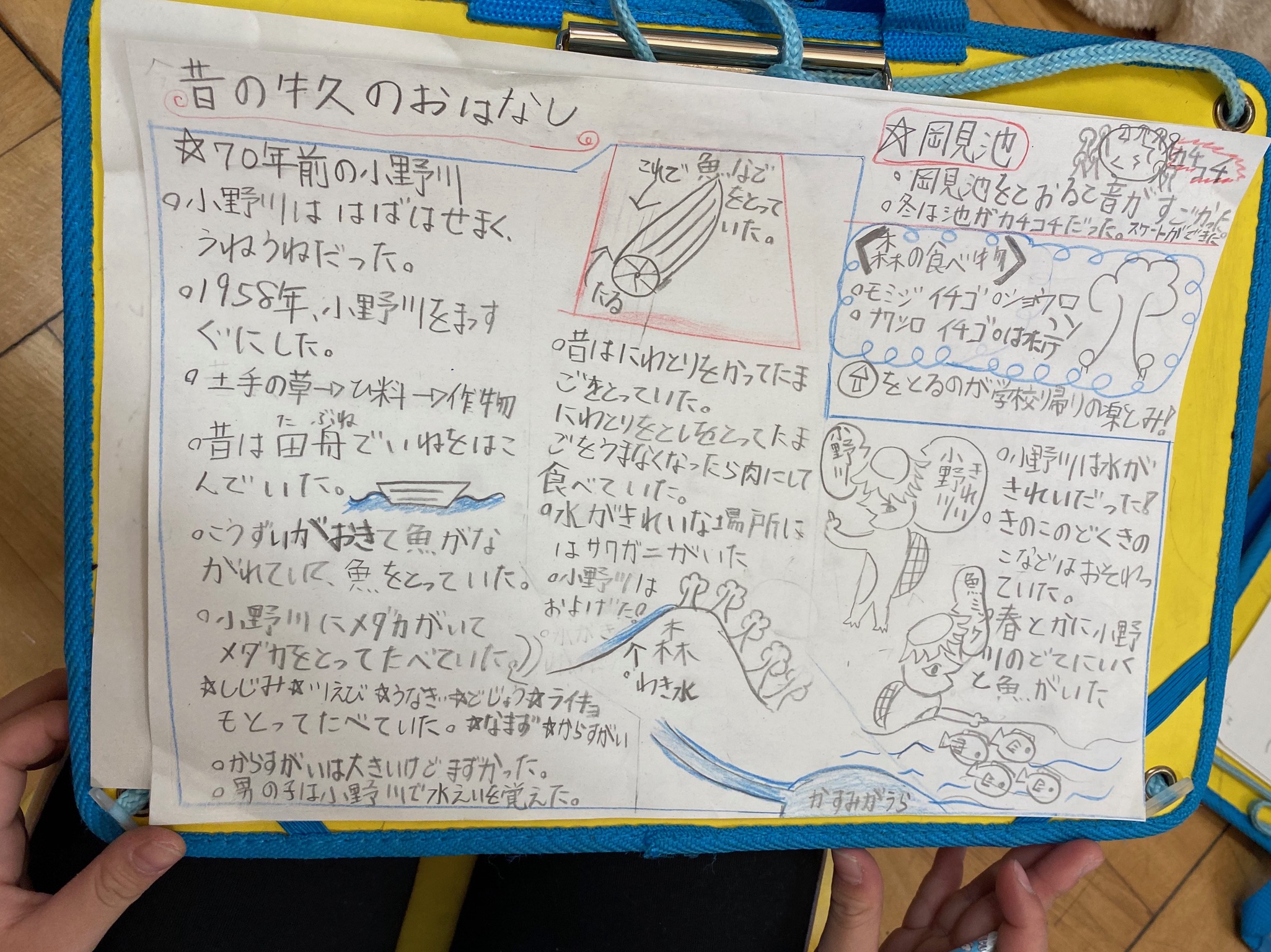

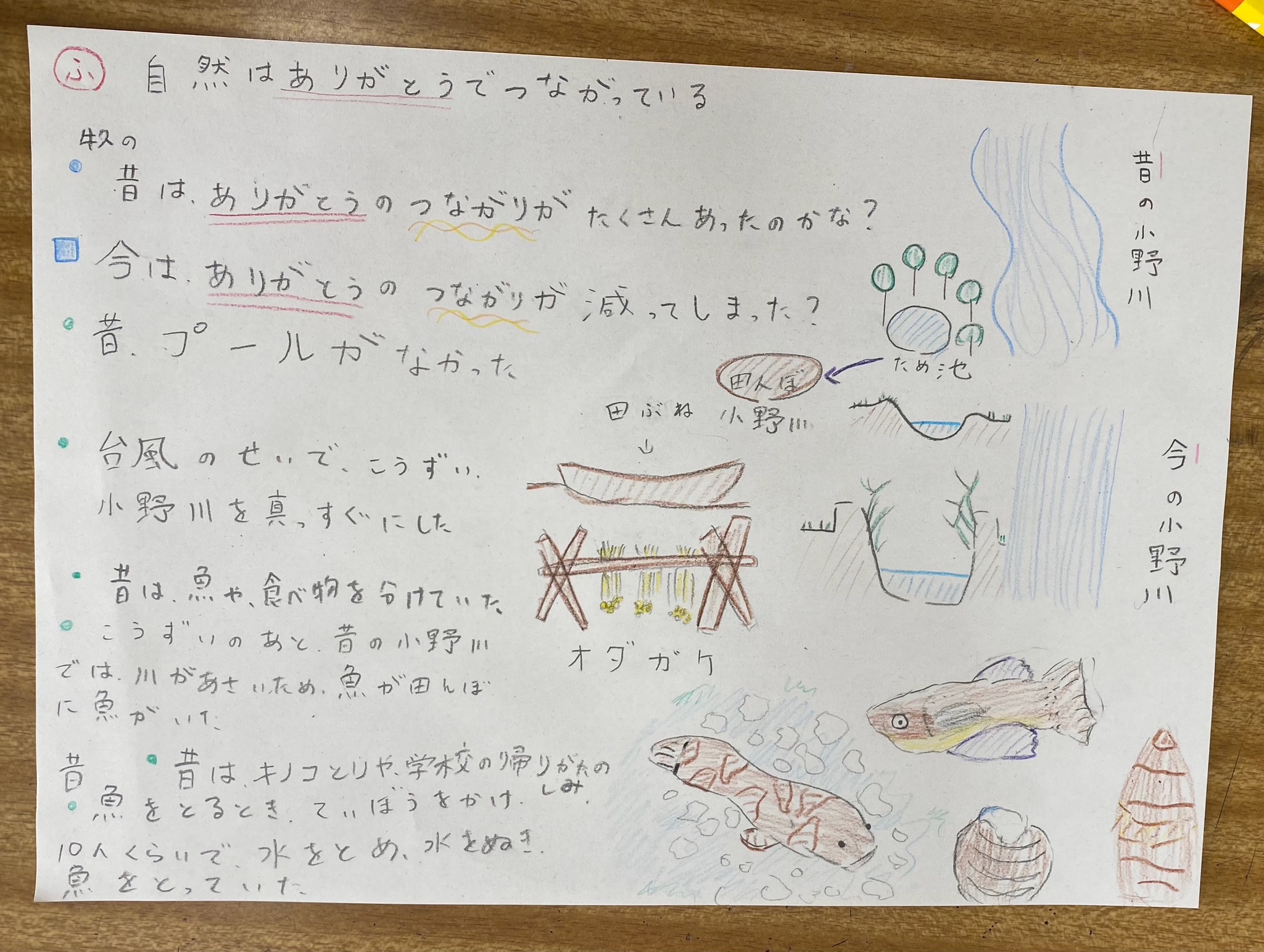

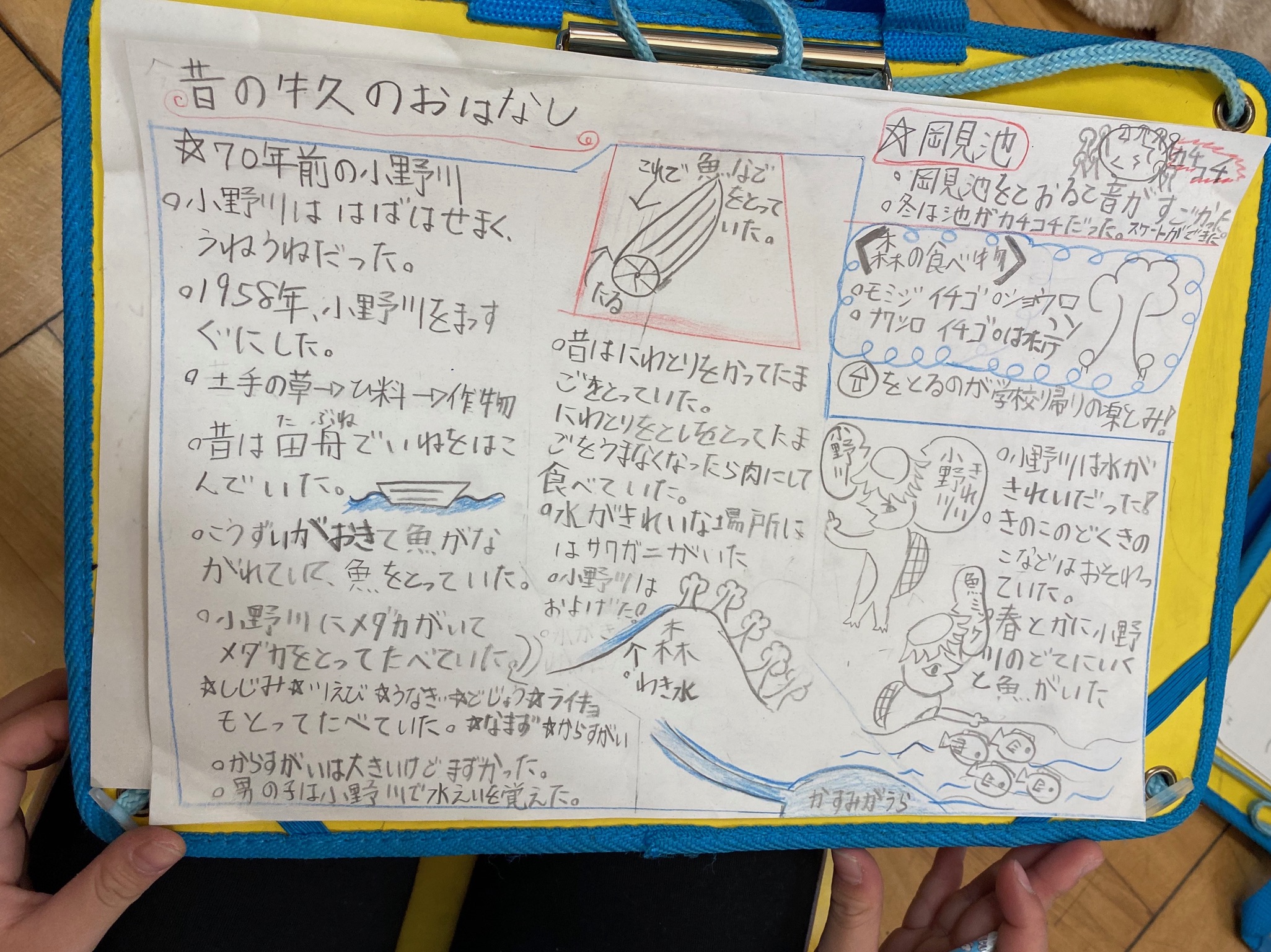

「牛久の宝・小野川」を街つくりに!!(歴史的にもすばらしい小野川)参加させていただきありがとうございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 今日、15校の学校の発表を聞いて、牛久市の自然のよさ、牛久市を大切にする気持ちが伝わってきました。牛久市の全部の小・中学校で環境学習をしているときいて、びっくりしました。北九州にもたくさんの自然があるし、環境についてもエコのことについても進んでいるので、北九州の学校全部でも環境学習をしてほしいなと思いました。もっともっと曽根干潟について知ってほしいです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■ 今日牛久市の小学校や中学校の人たちの環境の話しを聞きました。自分たちは干潟の生き物たちを守ることをしているけど他の学校の人たちは牛久沼をまもっている所や大人の人たちといっしょに環境のことについて取り組んでいる所もあったのですごいなと思いました。けど一番おどろいたことは自分たちがしていないことをそれを自分たちがいろいろ話し合ってそれで自分たちができることは実現するということです。今日のかっぱ大交流会で話を聞いたり発表できて良かったなと思いました。

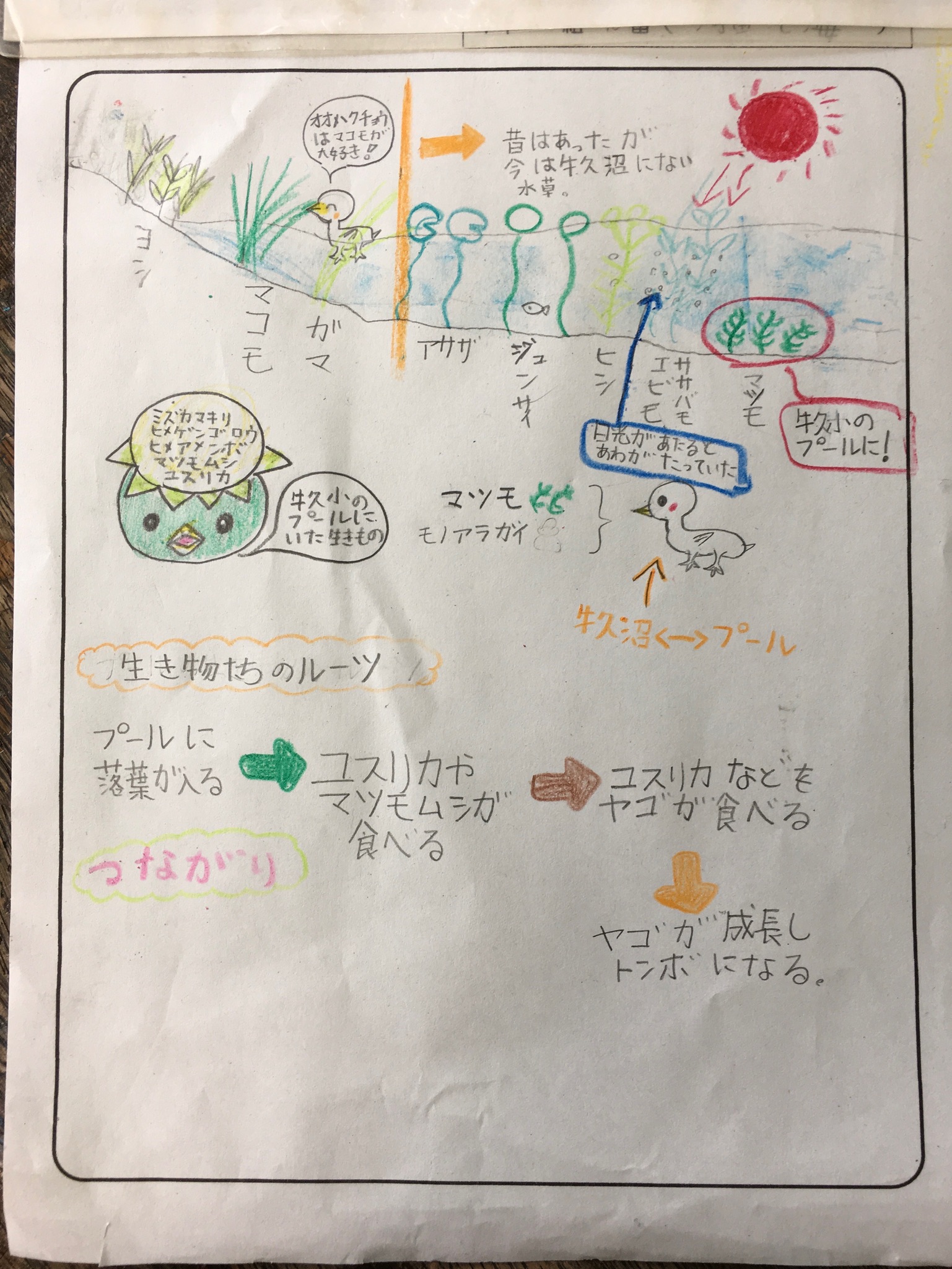

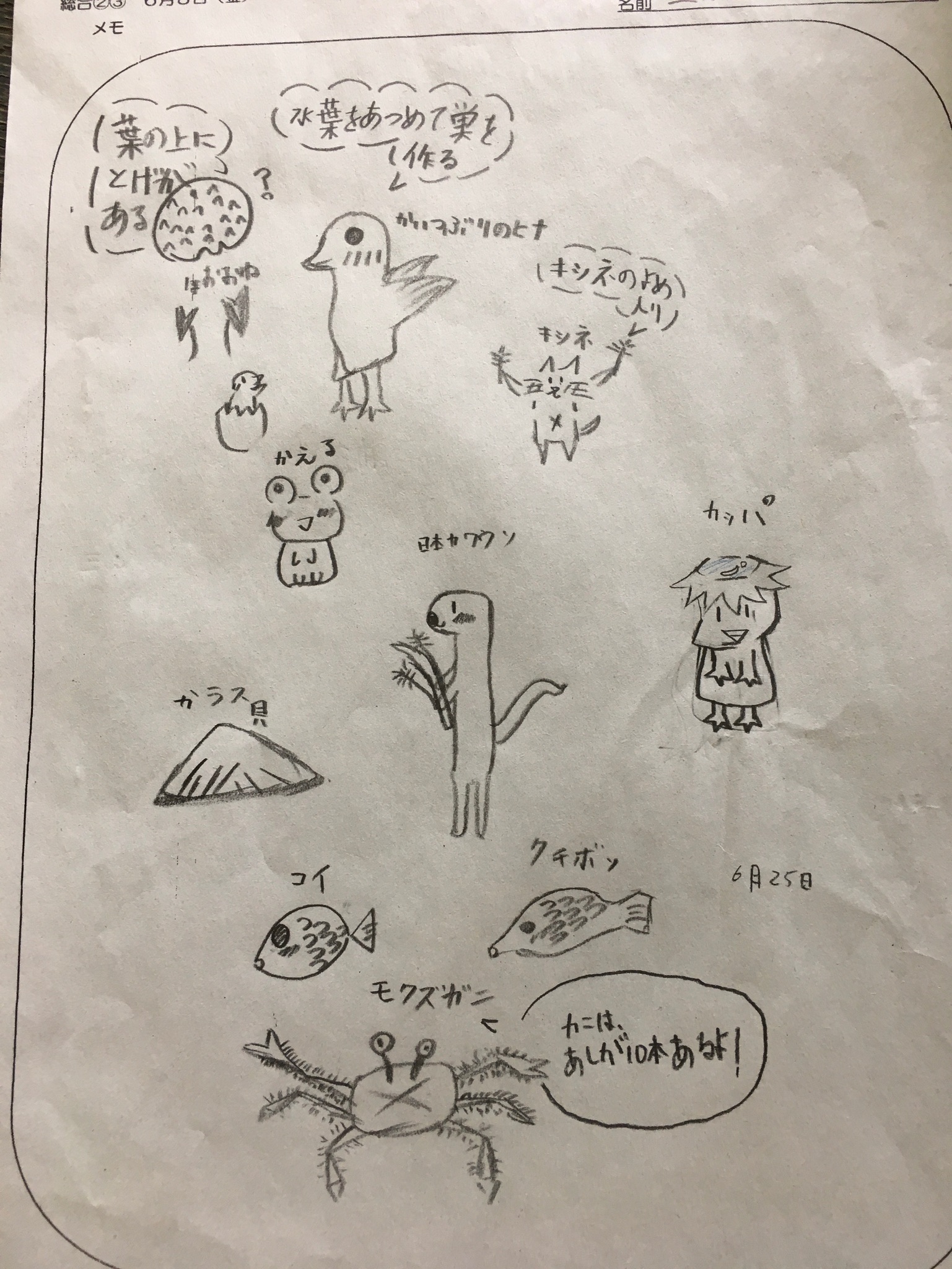

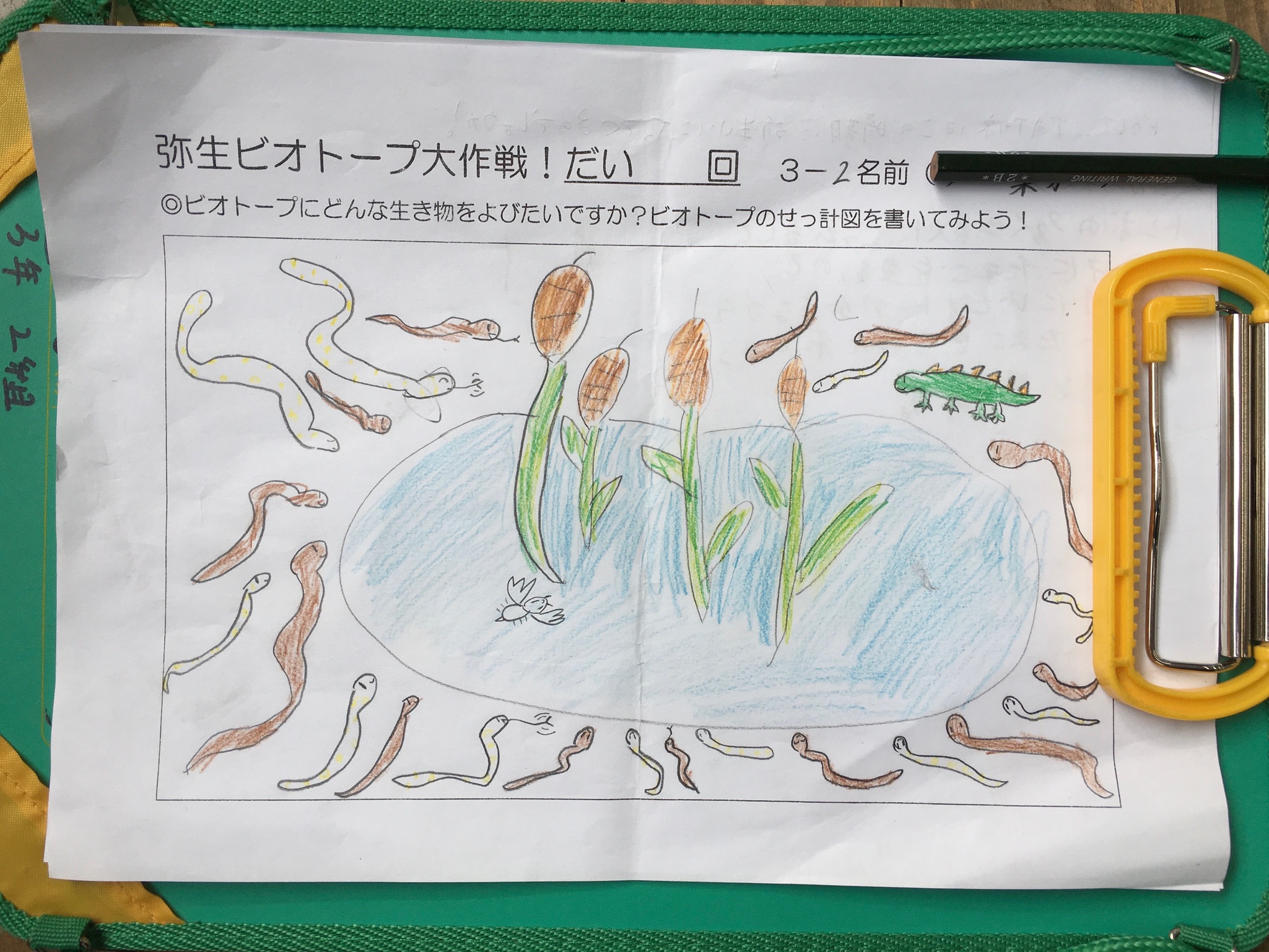

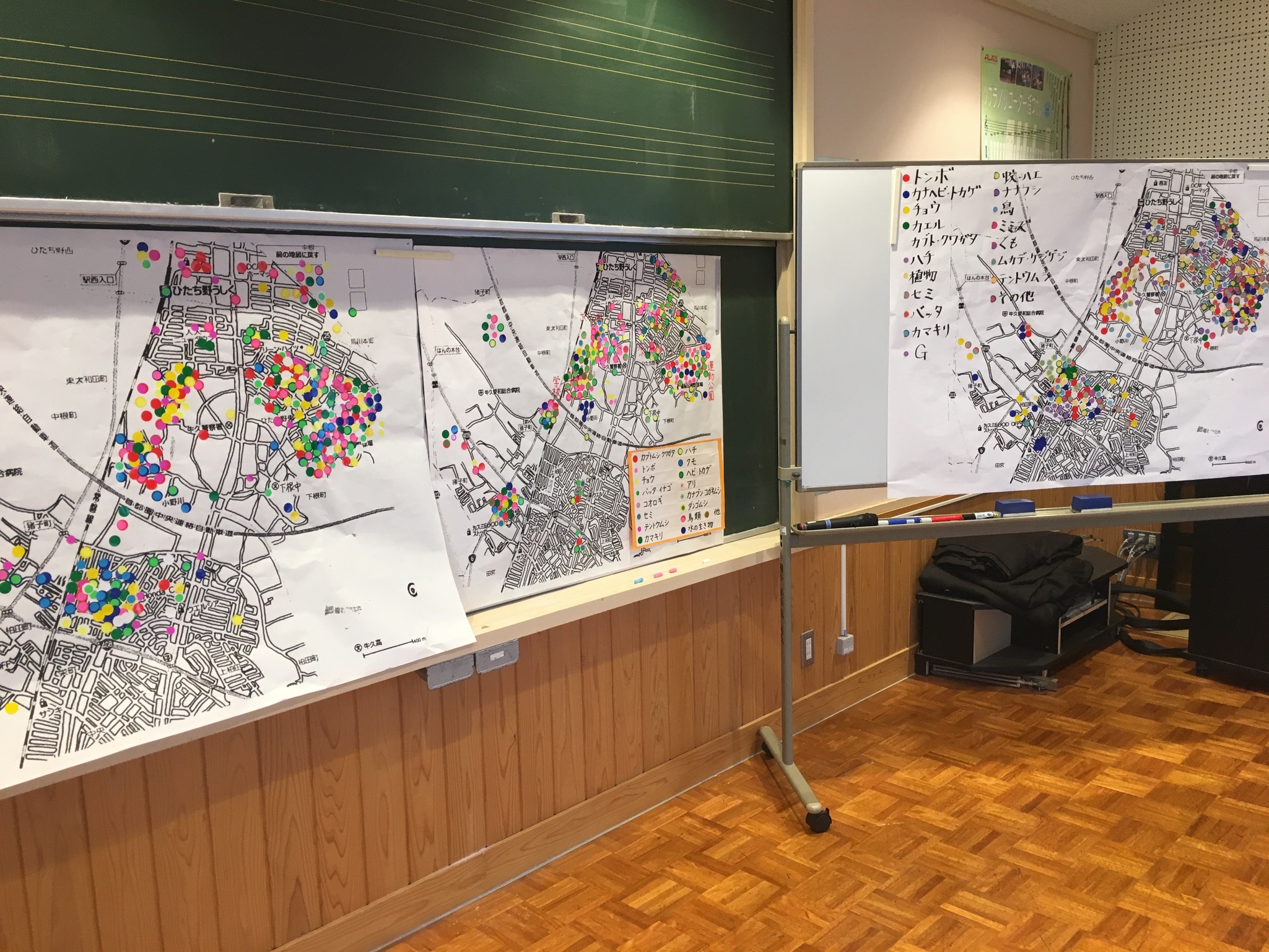

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 僕達は水質や植物などを調べたりして牛久沼周辺の環境をよくする活動をしていますが、一中さんや下根中さんのようなBDFなどをつかう活動を新たに知りました。休耕田を再利用することはとてもかっき的だと思います。また牛久をPRするために牛久産のものをつかった料理をだす牛久食フェスタをするという発想におどろきました。ひたち野うしく小学校の発表で都市と自然の両立の考えに感心しました。なにもない所からビオトープをつくることはとても大変だと思うのですごいなと思いました。曽根東小学校の校舎は環境にやさしい構造や活動をしていることにおどろきました。曽根干潟はめずらしい動物がいてよい環境なので、牛久沼もいろんな動物を呼べるように頑張りたいと思います。牛久第二小学校のグリーンカーテンは外来種の駆除やキュウリの生産。エアコンをつかう必要がなくなるなどのたくさんのいいことがあるので牛久市全体にひろめてほしいと思います。

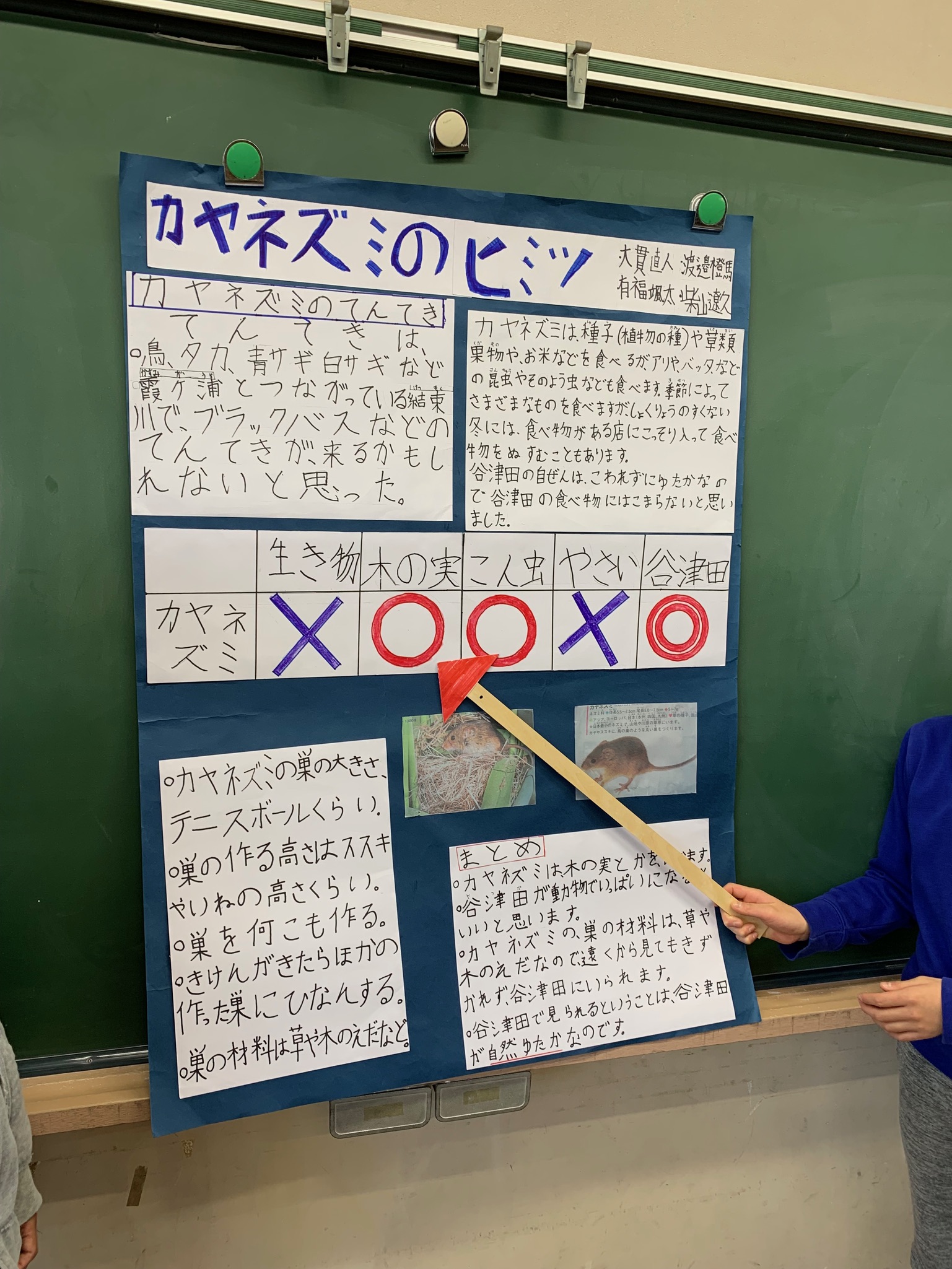

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 牛久の自然は主に牛久三中の近くにある牛久沼だと思っていたが奥野小の近くなど、牛久には自分が思っていた量よりたくさんの自然があるんだなと思った。そのたくさんの自然を守るために木を植えたりゴミをとったりしたら良いのかなと思ったが、草などがのびほうだいになったりしてはいけないのできちんと管理しなくてはいけないので自然を守ることはすごい大変だなと思った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 近所の方の取り組みや、活動を一丸になって手助けする活動は良いと思う。高齢者などの活動を受け継ぎ、活動していくのに魅力を感じた。

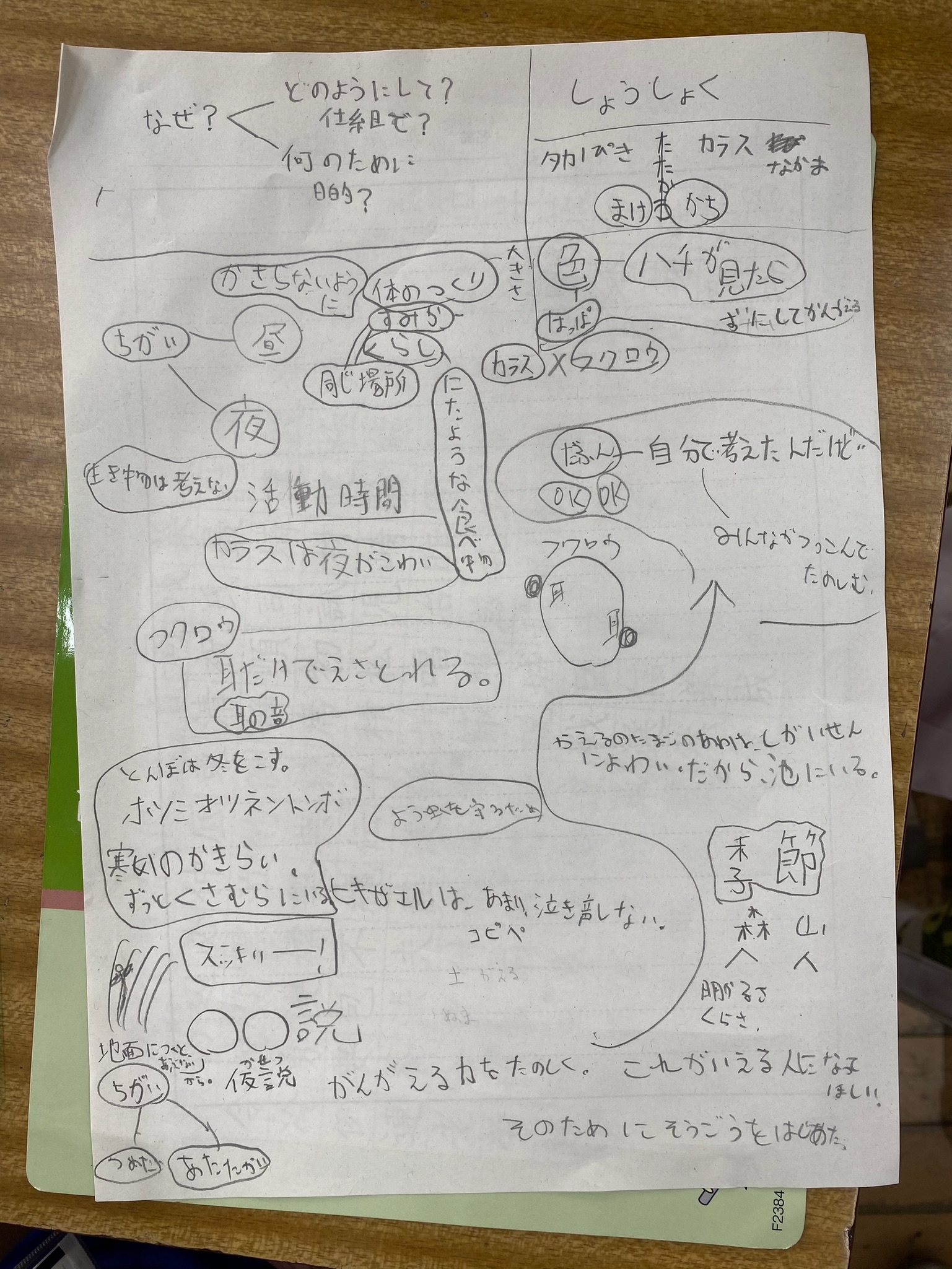

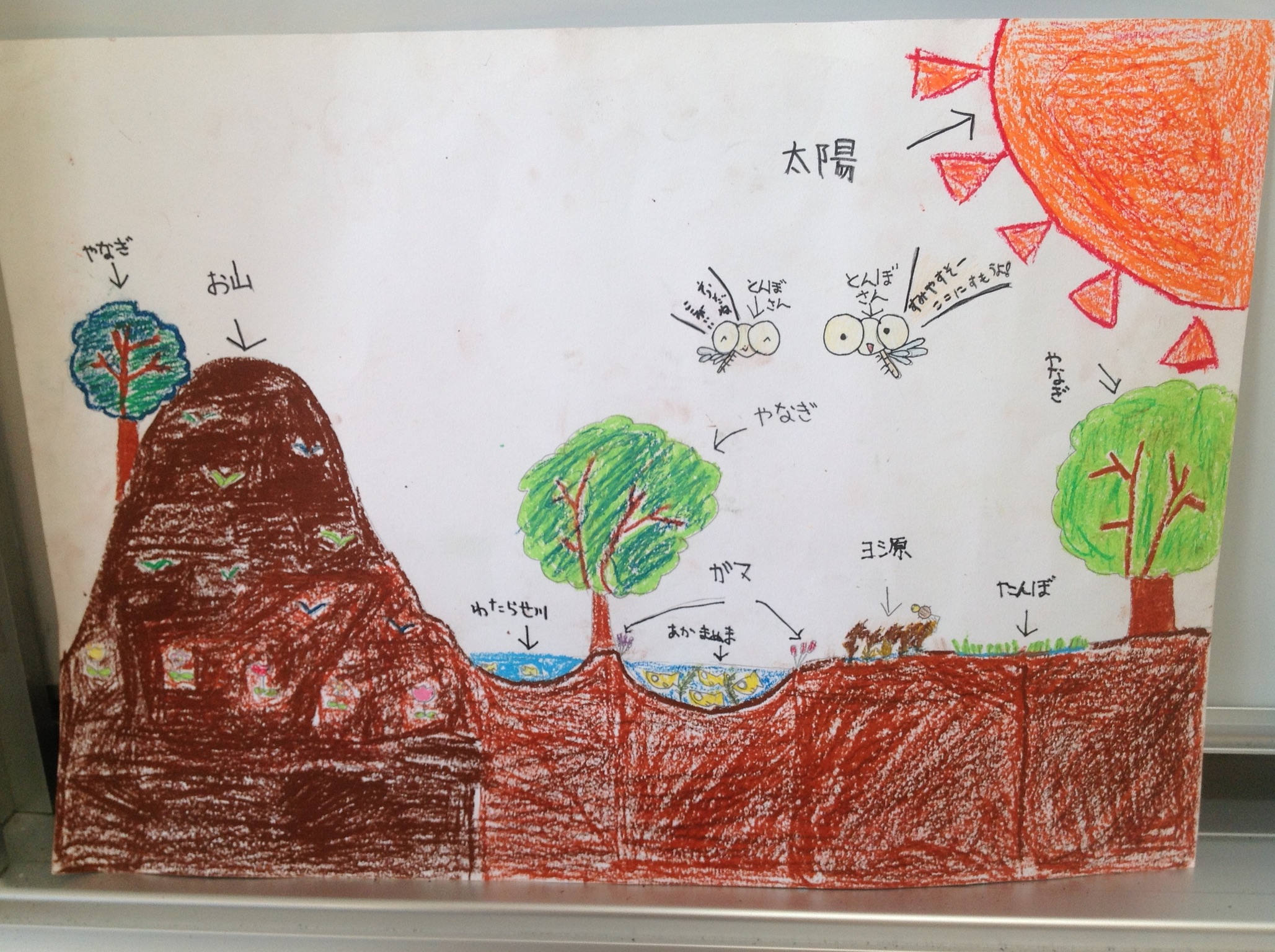

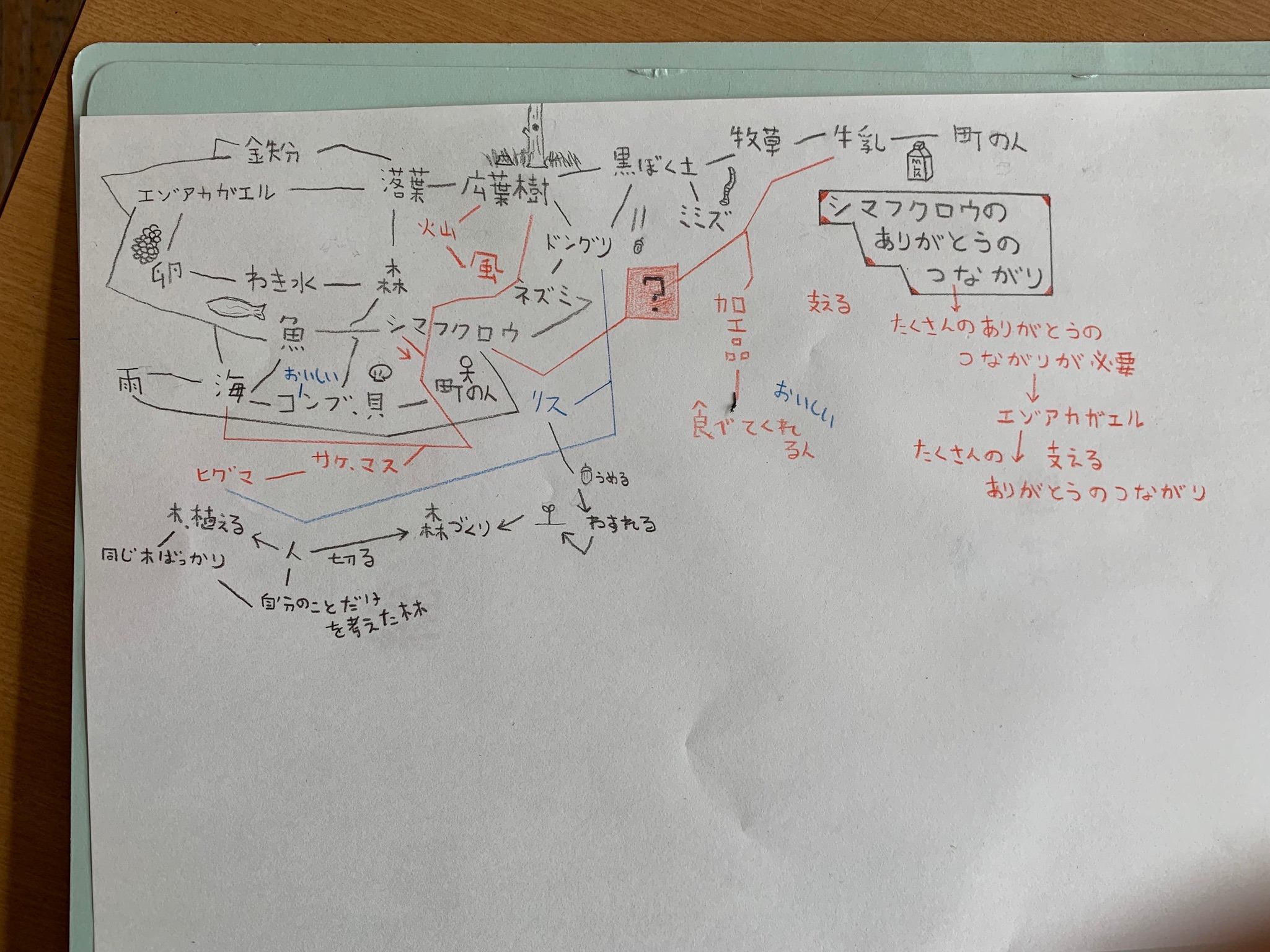

活動の中で景観を考えるのも必要。その点でのひまわりはとても良いと思う。また、牛久も七保も自然が豊かだと分かった。このような豊富な自然も生かしていけると良いと思う。昔とは街の様子がかなり変わった中で、昔からの自然、生き物をまもっていくことが必要だと思う。ひたち野うしく小で、カエルを呼ぶことが出来たことはすごい事だと思った。フジをきれいだと思って見ていたけど、森にとってはとても悪いサインだというのにおどろいた。

小学生なのに故郷、学校のことを考えていてすごい。故郷の宝を精一杯守り抜く意識をもっていて、中学生の自分達も、まだまだ行動しなければいけないと思った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 七保小は自分たちが取り組める事にちゃんと取り組んでいて、今さらながら「果たしてこれは実現可能なのか?」と思う。また他の学校の皆様の発表を聞いていると、「この提言によって自分はどうしたい」というのが抜けていた様に感じる。ひたち野うしく小の緑を増やすまちづくりによって目指す「未来の都市化」は、東京の緑を作る取り組みとやっていることが同じだが、大都市の東京とひたち野うしくでは、その活動の意味が違っていて面白く感じた。「ふじのある森は荒れている」という事はつまり、下根中の木々は荒れているという事になる。どうやったらゴミは減るのか。「ゴミを減らす」の意味が「ゴミのポイ捨てを減らす」ことなのか、「ゴミを出さない」という事なのかによって違ってくると思う。

牛久市には干潟はないが沼がある!沼を守らなければ!と思った。干潟は珍しい動物がいるが、食物連鎖が起こっている面などは、牛久沼などとさほど変わっていないと思った。

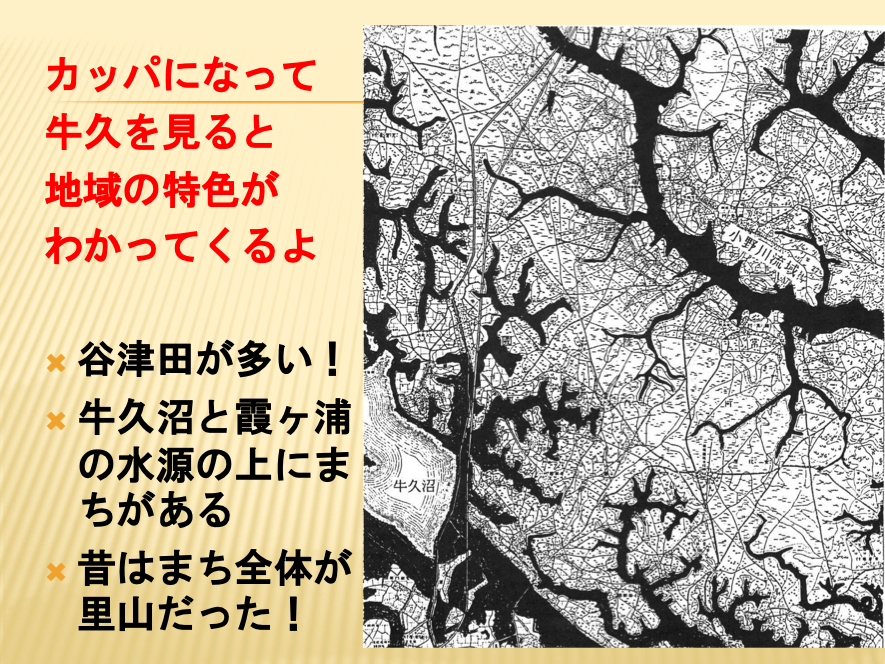

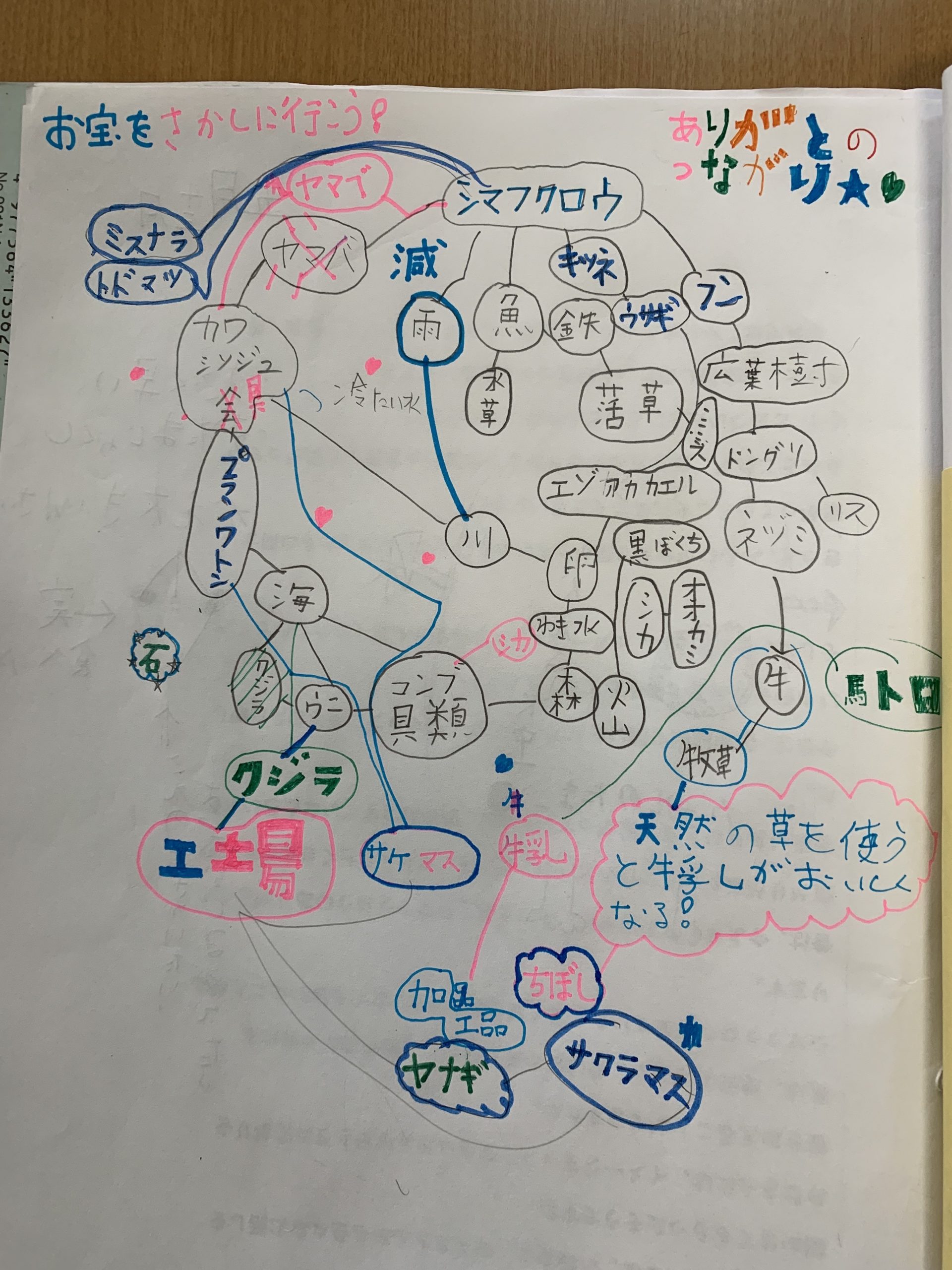

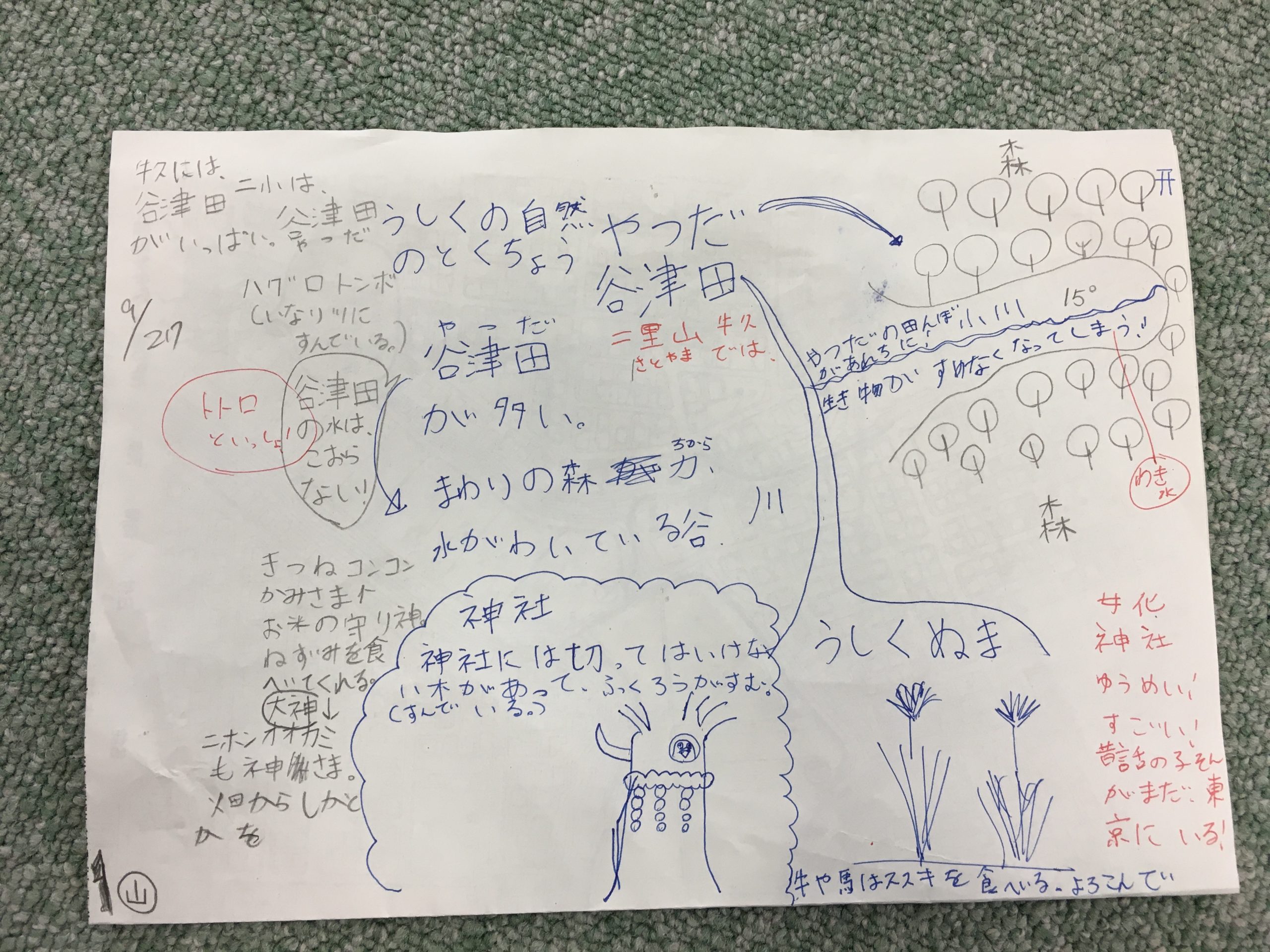

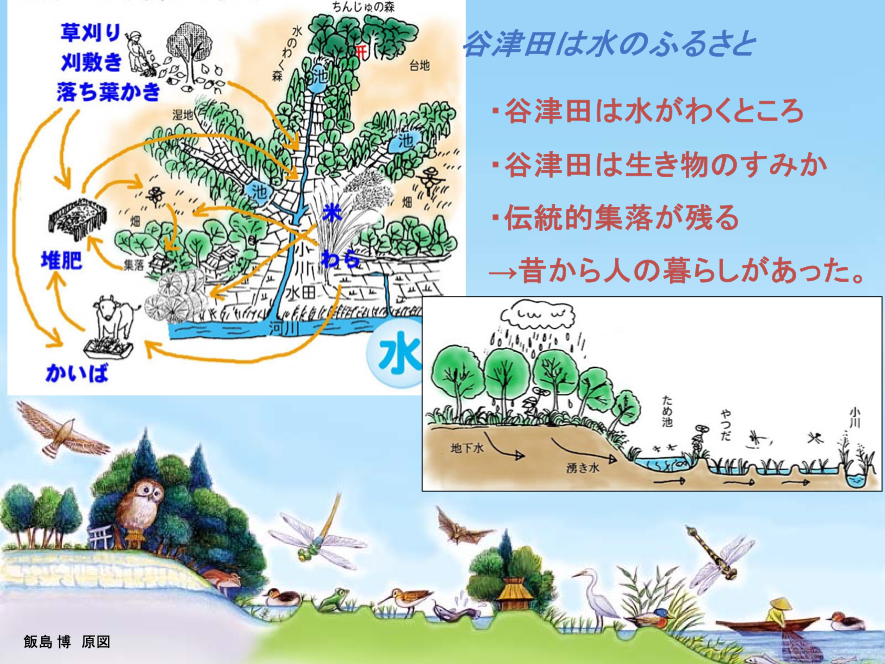

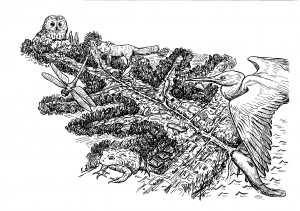

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 今回の交流会で、改めて牛久の自然がどれだけ豊かか、また牛久には様々な環境があると感じた。例を挙げると、奥野の森、谷津田、農村地帯がありつつ、開発されたニュータウンがある。こんな美しい街は、他に無いのではないだろうか。

今後は自然との調和を考えたより美しい街へ向け、総合の時間にとどまらずに活動していきたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 最初はどんな感じかなと思ってたけど、いろいろなことを感じられていろいろ勉強になって、いつもと調べていたことと違いがあってみんないい提案だと思いました。今日は、はるばる九州からもきてくれて、いろいろな人と学習できました。いろいろなところを調べていておもしろかったです。新しい発見もありました。干潟でいろいろな絶滅種がいるのがおもしろかったです。他の小学校も自分の小学校も実験するといいなと思いました。

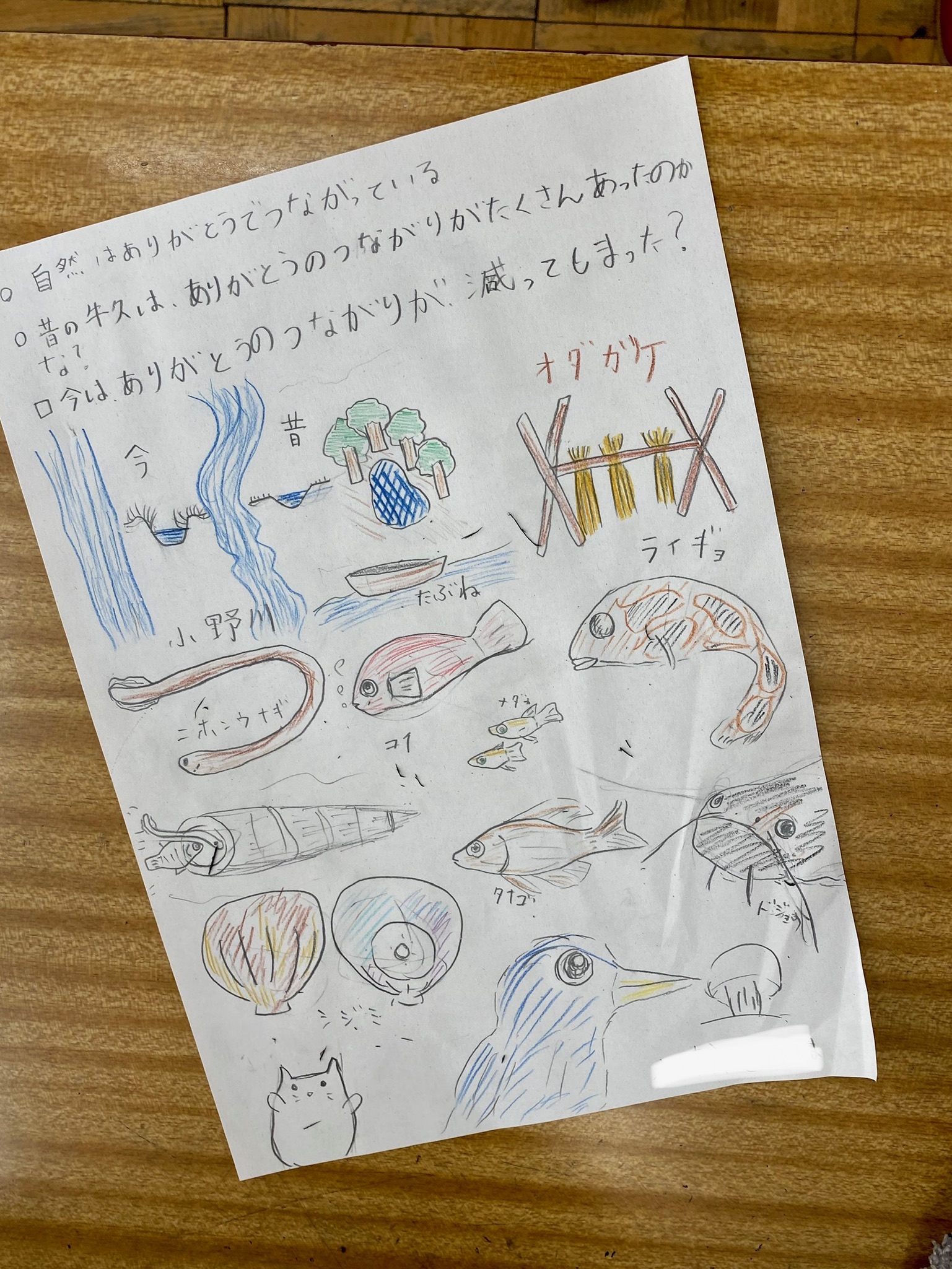

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ ぼくたちでは思いつかないようなアイデアがたくさんあってとてもおどろきました。それぞれの学校で、とてもすごいアイデアがたくさんでていました。昔、牛久沼にニホンカワウソがいたということにおどろきました。

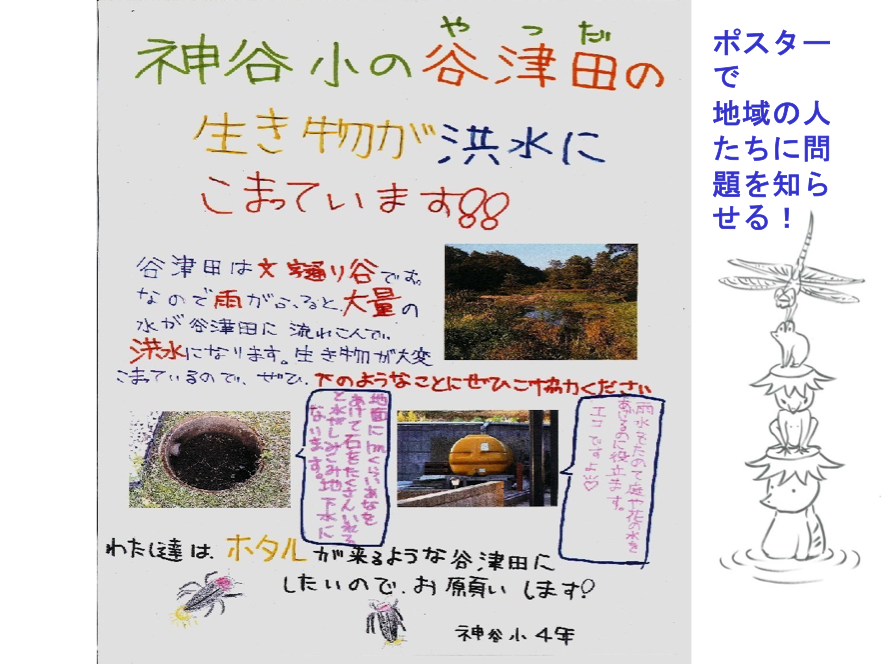

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 中学校の発表がとても分かりやすく、牛久市がどんな状況か、どのような取り組みをしたいのかがよく分かりました。曽根東小ではエコな活動をたくさんしていてすごいなと思いました。干潟でも沼でも谷津田でも守りたいという気持ちがなければ大人を動かすことはできないと思います。かっぱ大交流会があって良かったなと思いました。

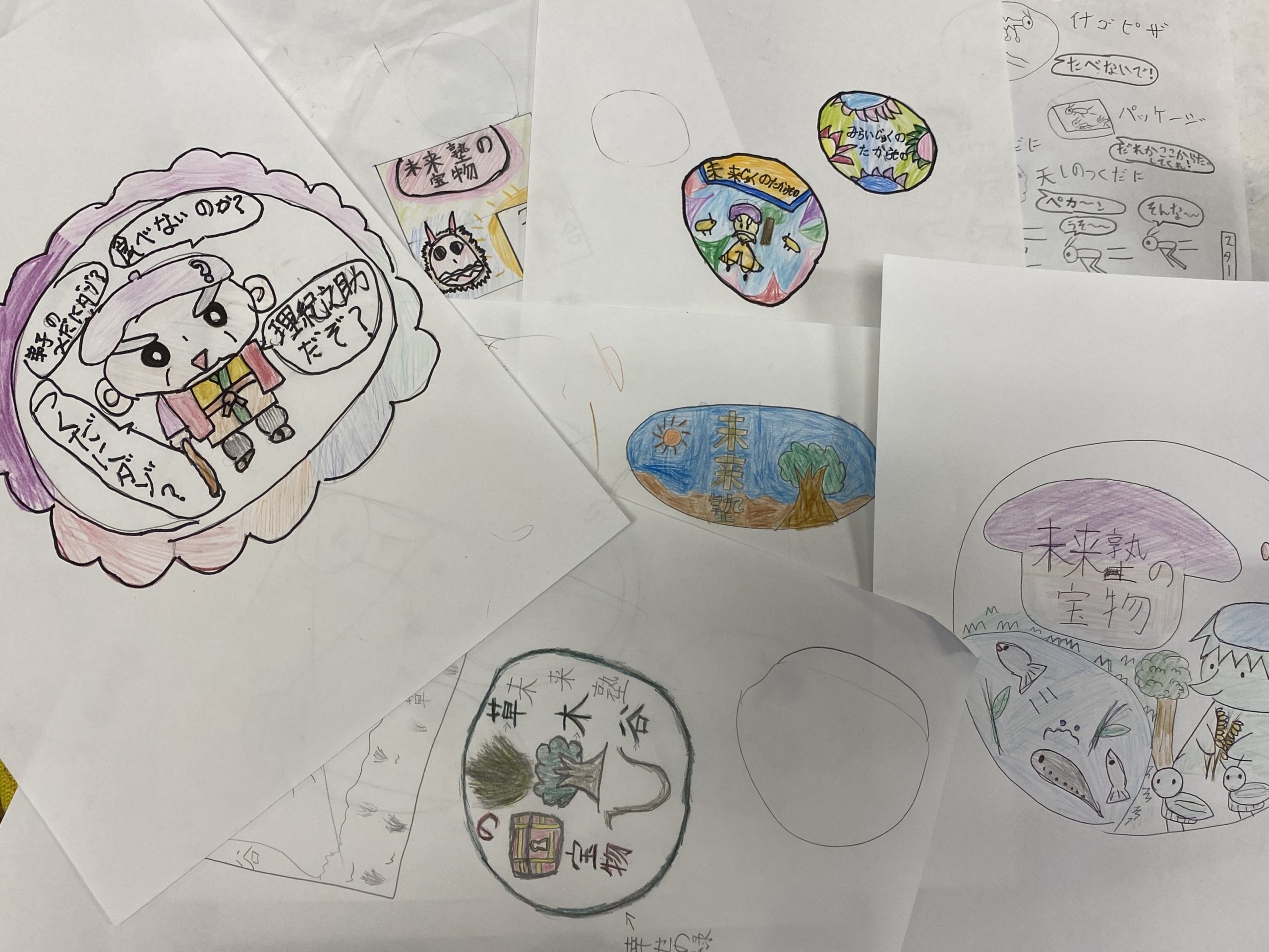

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■まず最初に思ったことは「パンフレットを作る」や、「牛久の食をPRする」など、牛久市の知名度を上げることが最優先だと考えている学校が少なからずいるのだな、ということ。牛久市の環境を他の人たちに知ってもらうことで、地元目線以外での意見も得られるので、考えを広めることは大切だと感じた。次に思ったことは多くの学校が「新しいものをつくる」というより、「古くからあるものを残す・よみがえらせる」ことを考えていたこと。 「カッパの道の復活」、「小野川の自然を残す」など、具体的な方法を探して、がんばってほしいと思った。

「牛久の自然」を守りたいのは、全員同じ。いつか全員が協力して、環境を改善できればいいなと、と思った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■同じ「環境の事を考える」というテーマでも、私の学校と他の学校では着眼点が違っておもしろかった。また、改めて自分の学校の発表を客観的に見たことで、自分たちの今後の課題や問題などが見えてきた気がした。主観的に見るのと客観的に見るのでは、抱く感想も違ってくるので、他の人に見てもらうことで、また新たな考え方に出会えると思う。なので、こういった場に参加するのは良いことだと思う。 さらに、他の人が考えたことを自分たちの考えに応用し、考えを深め、新たな方法を考えることができる。ただ環境をよくするだけではなく、環境の面から牛久市をPRすることもできるのだと知った。また参加したい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ぼくたちの奥野小学校と他の小学校との自然や生き物などのちがいがよく分かりました。北九州市の学校の人たちの自然や生き物と牛久市の自然と生き物にはちがいがありました。 そして、それぞれの小中学校での活動がちがうんだなぁと思いました。みんなの発表を聞いて自然は大事だと思いました。これからも牛久市の自然と生き物を助けていきたいと思いました。

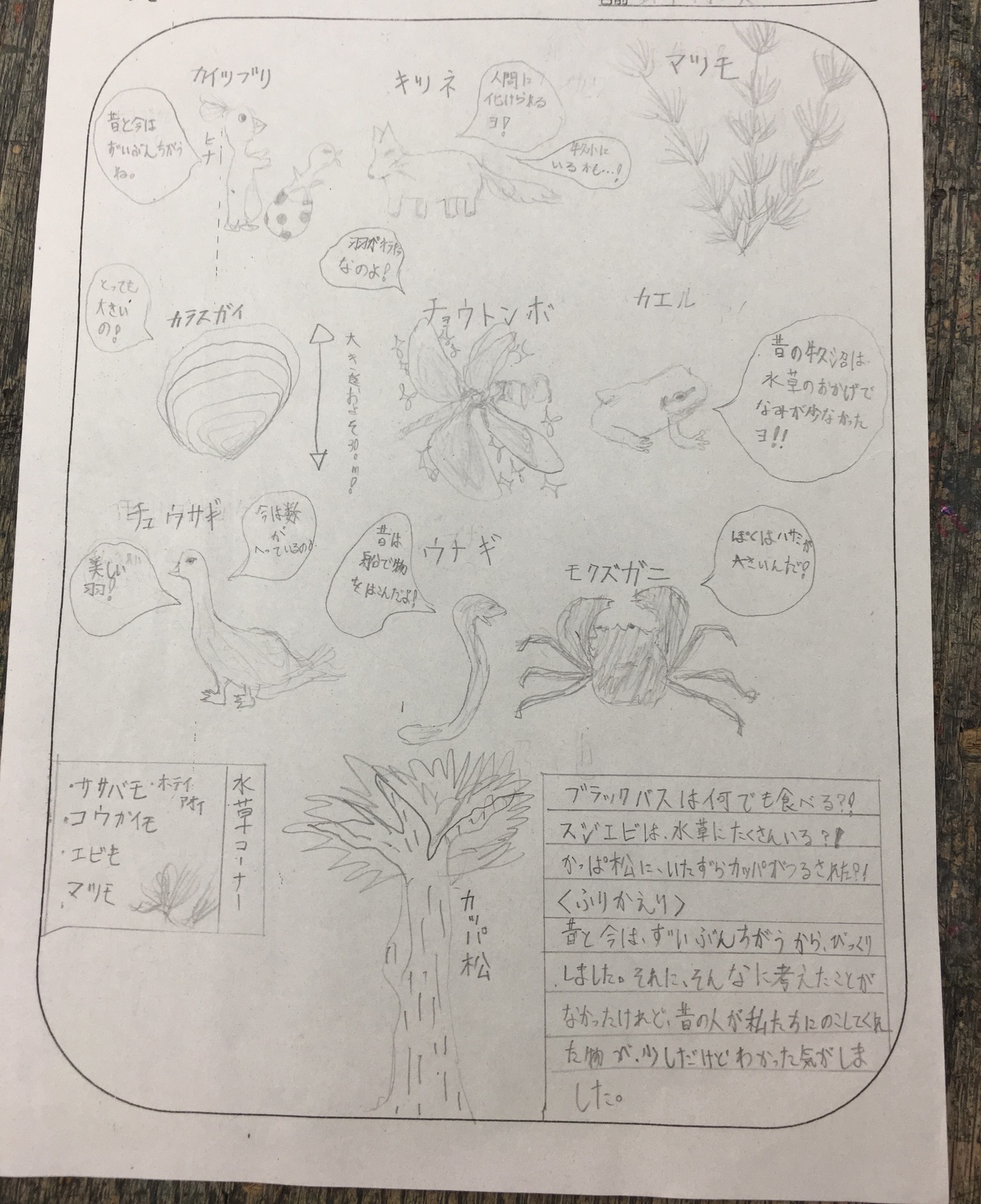

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■私たちがあまり知らなかった牛久ならではのものがあり、とてもきちょうなけいけんだと思いました。とても役に立つ交流会だと思うのでこれからもみんなの学習向上にもつながっていくと思いました。それに、県外からの人々もきていただき牛久以外のとくしょくなどもあり、色々な日本じゅうのかんきょうもんだいがとてもわかったと思い、とても自分のためになりました。最後には、色々な歴史についても知ることができ、牛久沼の水草についてや牛久沼が変わってしまっていることなどが知れてよかったと思います。

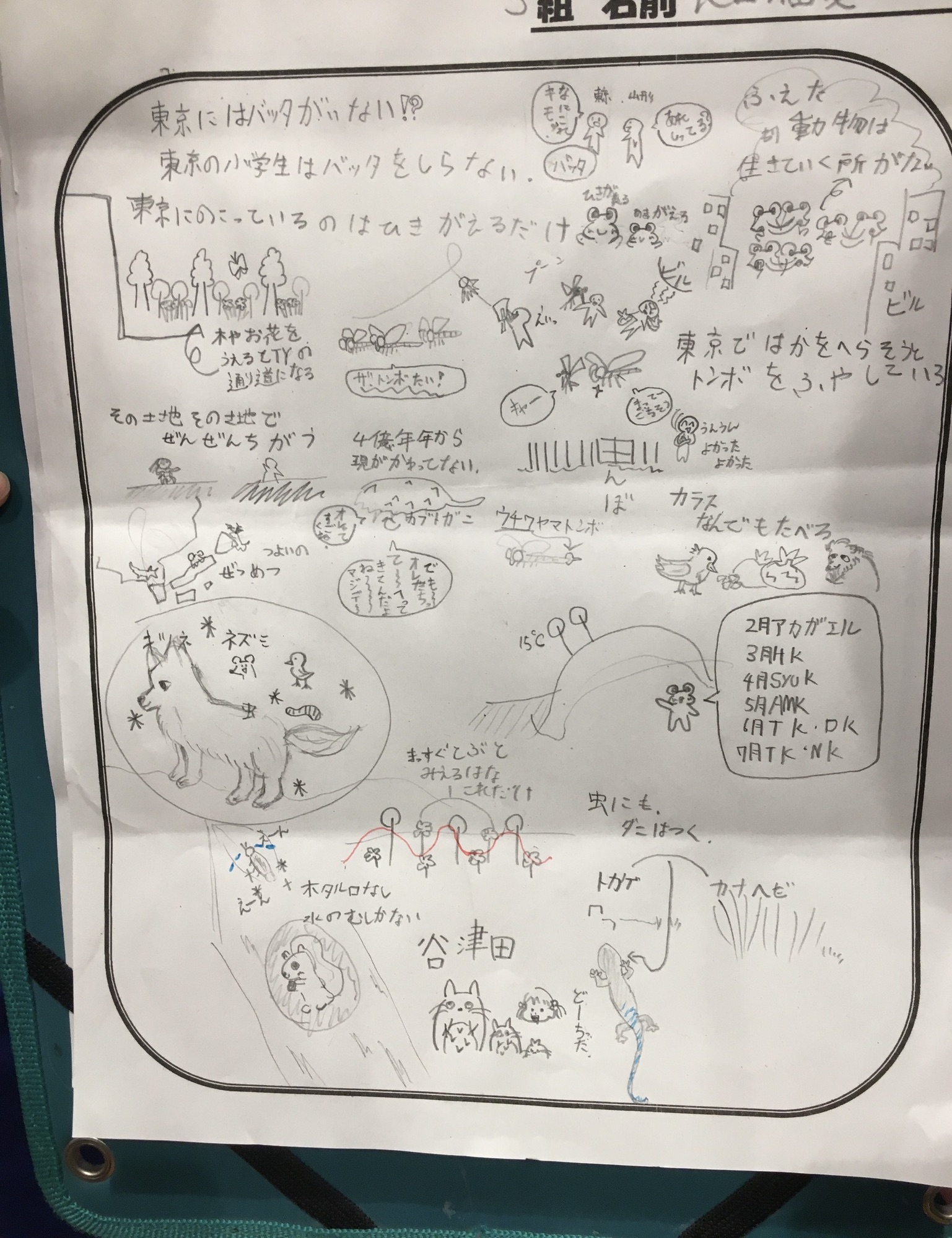

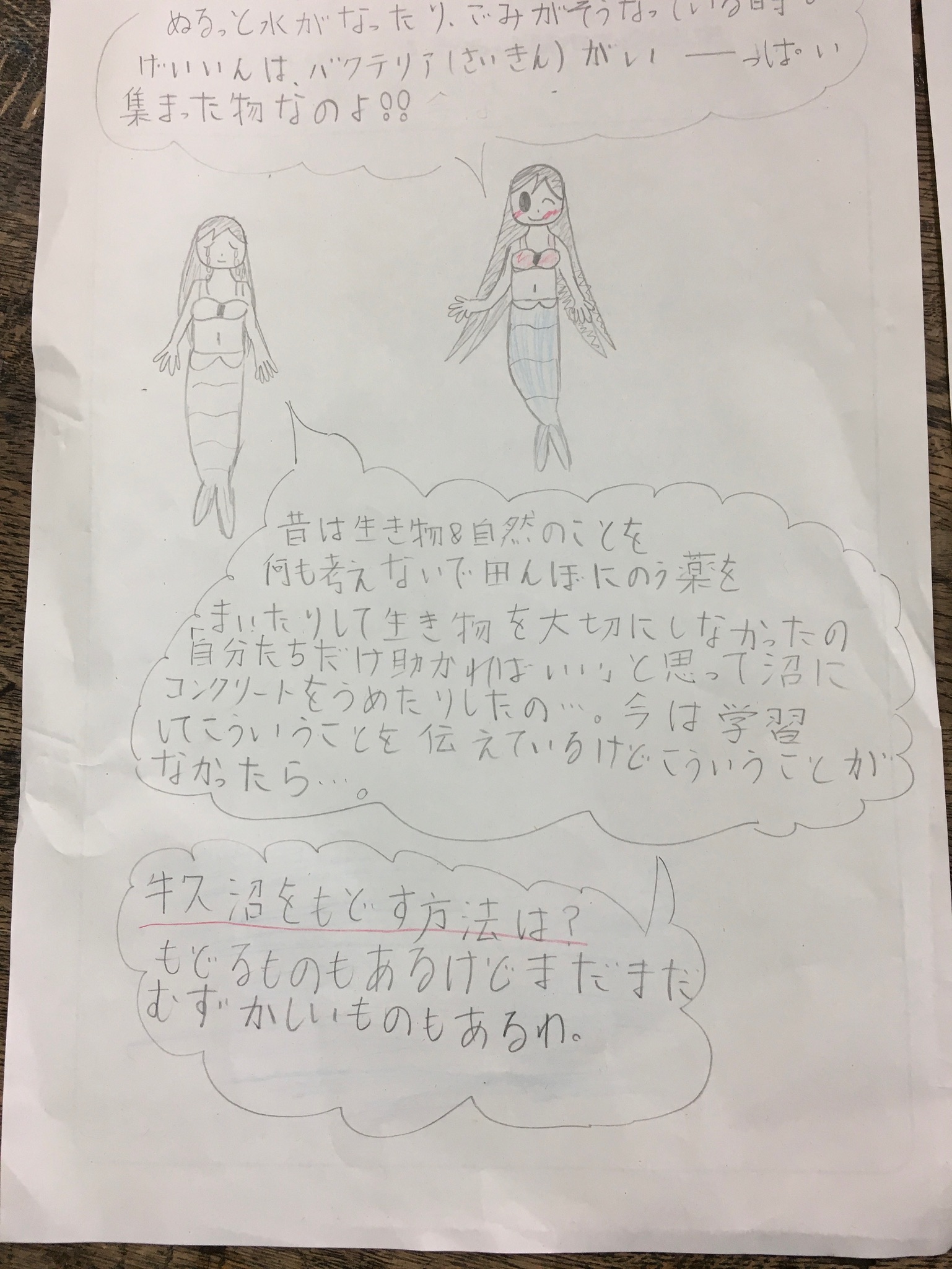

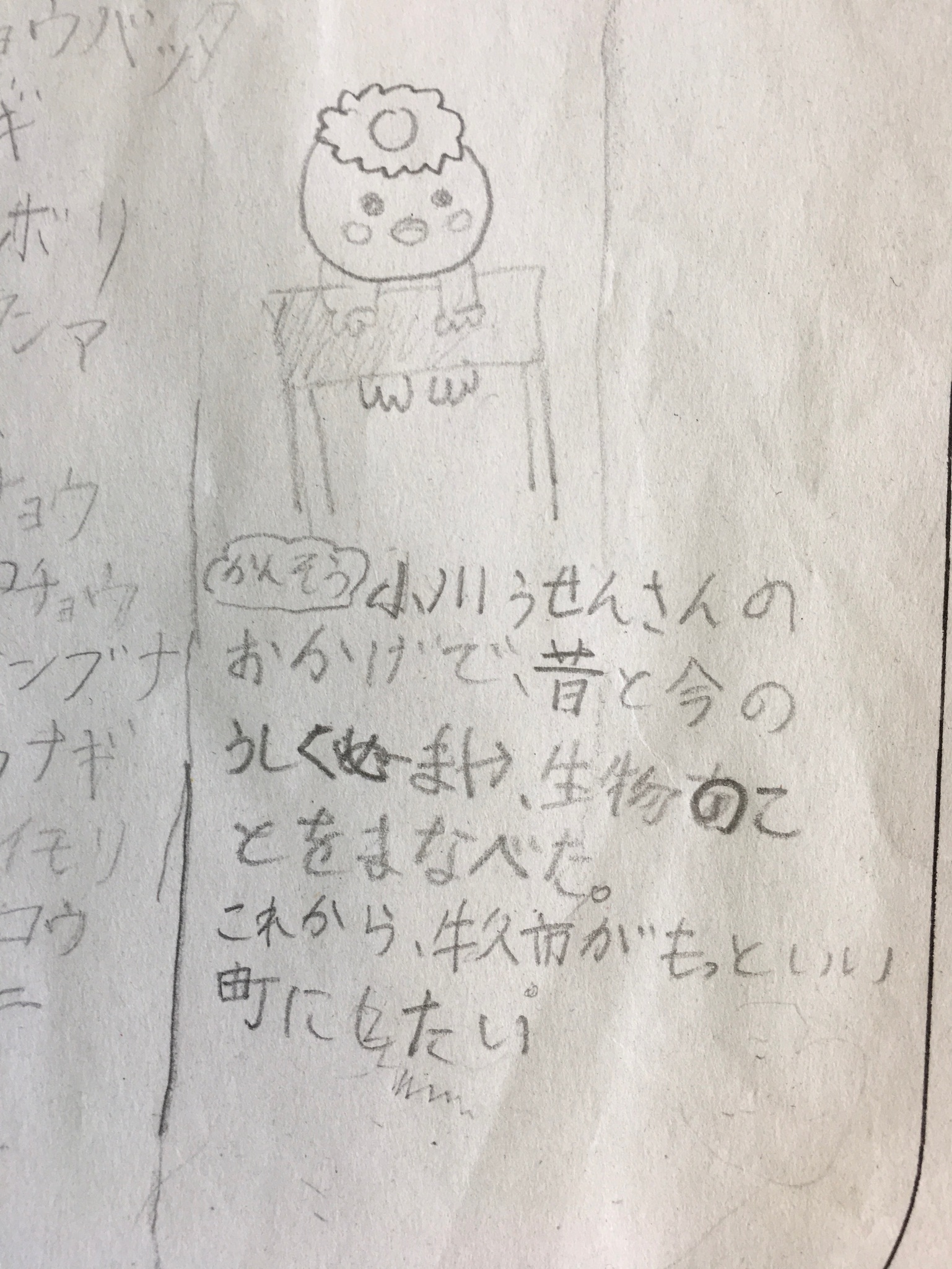

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■すべての小中学校のアイディアがちがうから、分かりやすく説明してもらってすごいと思いました。すごく短くまとまっているのに分かりやすいしアイディアの中にわからない言葉が入っているのも、すべて説明してもらい、その中におがわうせんの絵の中にみたことのない植物や生き物がでてきて、いちばんびっくりした生き物がカワウソで、牛久にもカワウソがいたとは知りませんでした。けど牛久にいたカワウソは全めつしたことにもびっくりしました。牛久沼にあった植物がなくなったこともびっくりでした。すべて、聞いて、聞きやすくてよかったです。

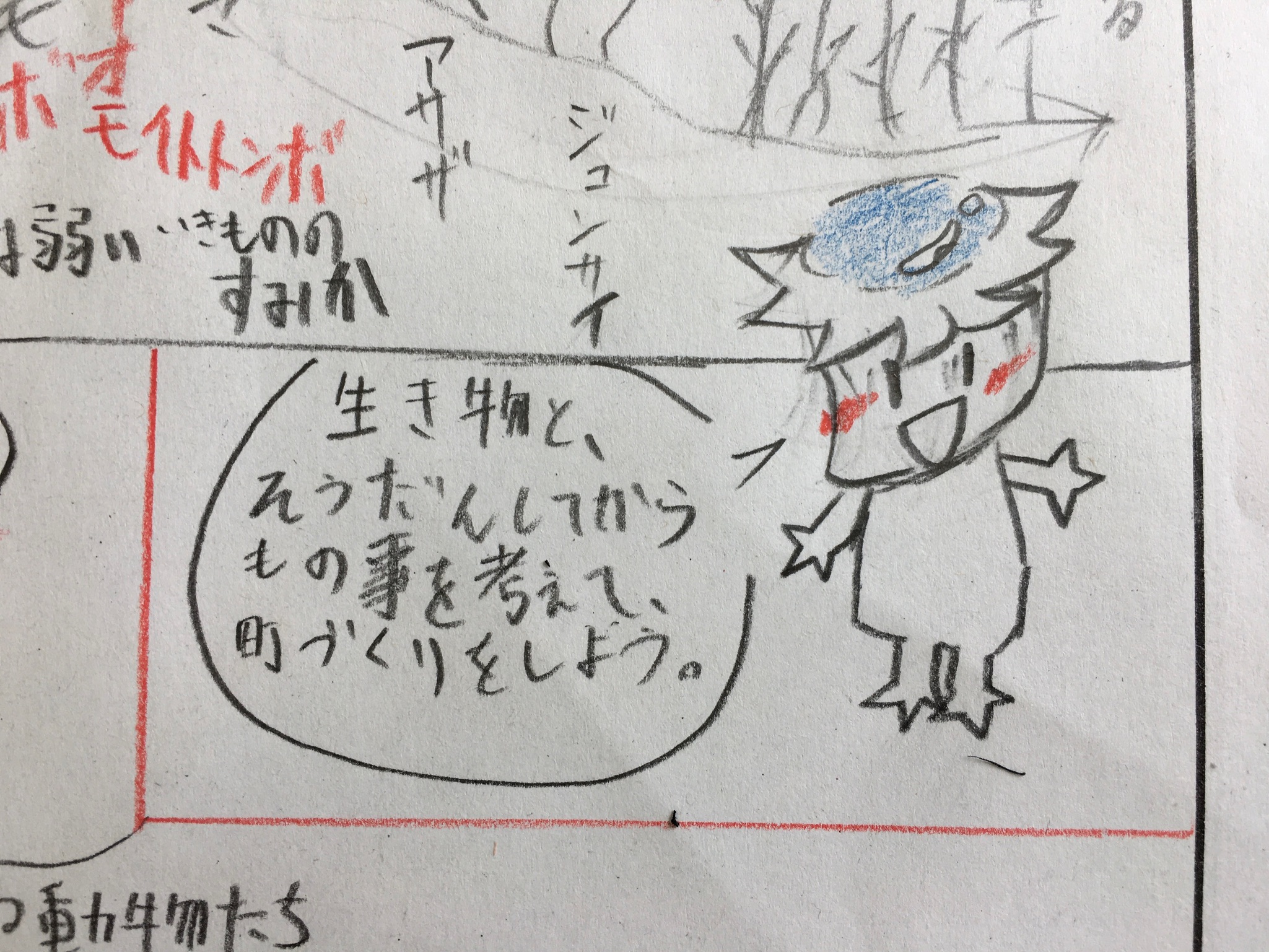

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■私たち、小学生が、あまりよく知らないことを発表していたので分からなかったことが分かりました。それに、分かりやすく発表していて、いいと思いました。いろいろなてい案があって、おもしろい。自ぜんや田んぼなどがあれているそうです。牛久沼にジュンサイを増やし、牛久沼の水質を浄化させようなどの発表は、とても小学生でも分かりやすかったです。「生物と進める都市づくり」ということは大切だなと思いました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■意見がまとまらなかったけどある思いでいけんがまとまってすばらしい地元や地域の人たちにお茶などをくばっていてやさしいなと思いました。 休こう田や小道をせいびしてだんだんきれいにしていっているのですごいと思いました。 牛久食フェスタが実げんできるといいなと思いました。 ごみがすててあってせっかくの自然がこわれていってしまうのですてないようにするといいと思いました。ソーラーチムニーはかいてきに勉強ができてとてもいいと思いました。 コンクリートを取って、トンボなどがきてもっと生き物がきてほしいなと思いました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

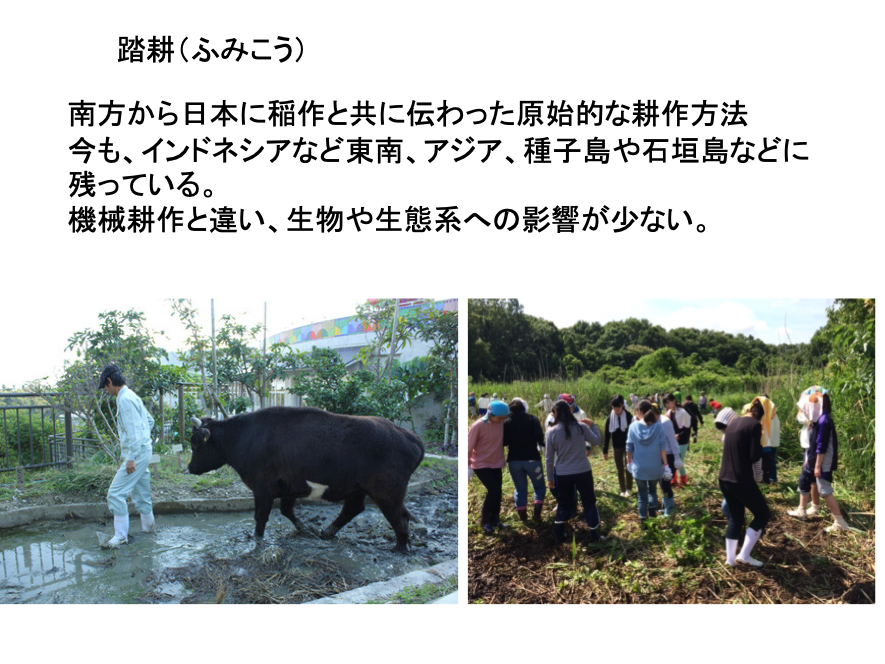

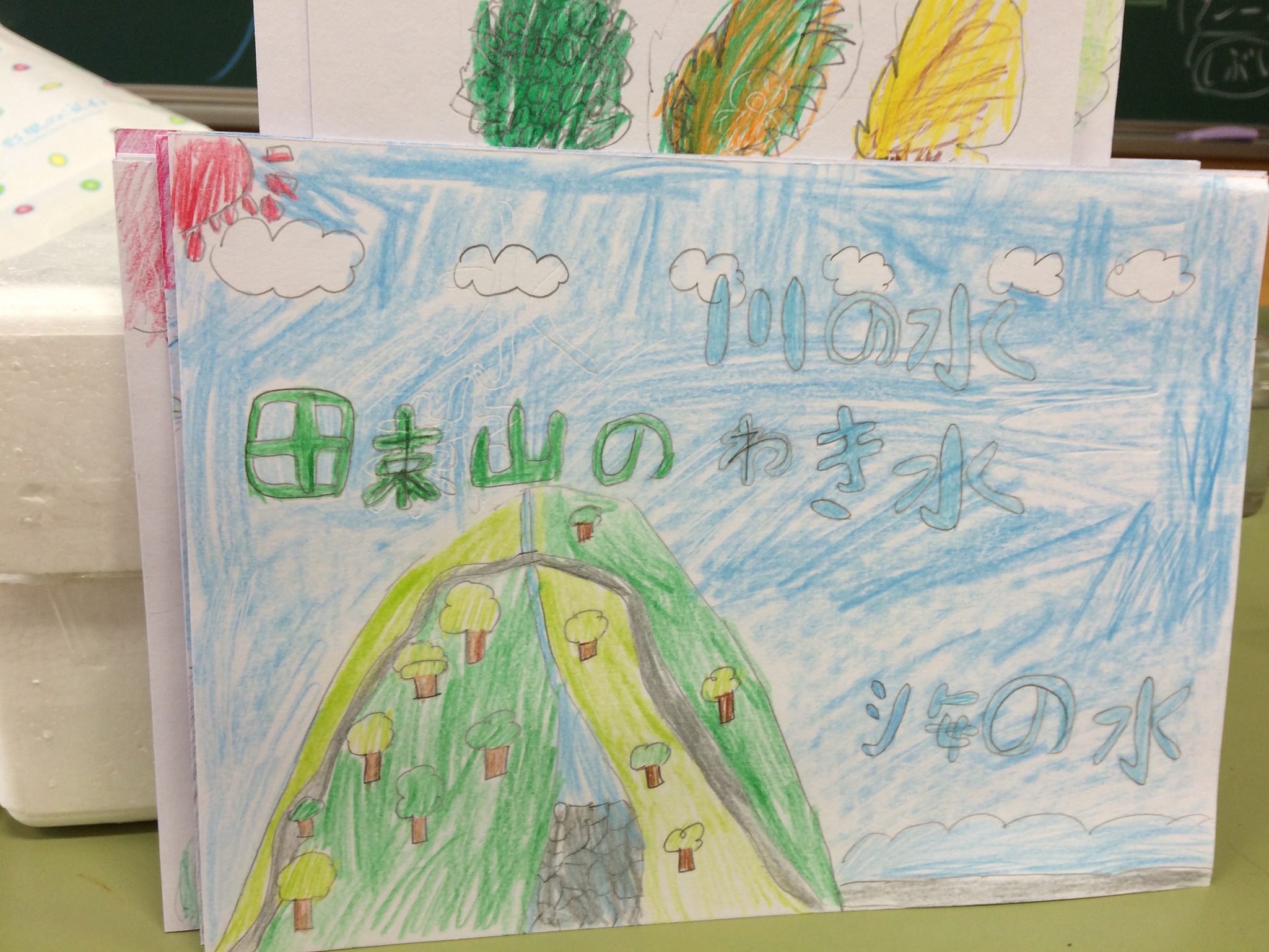

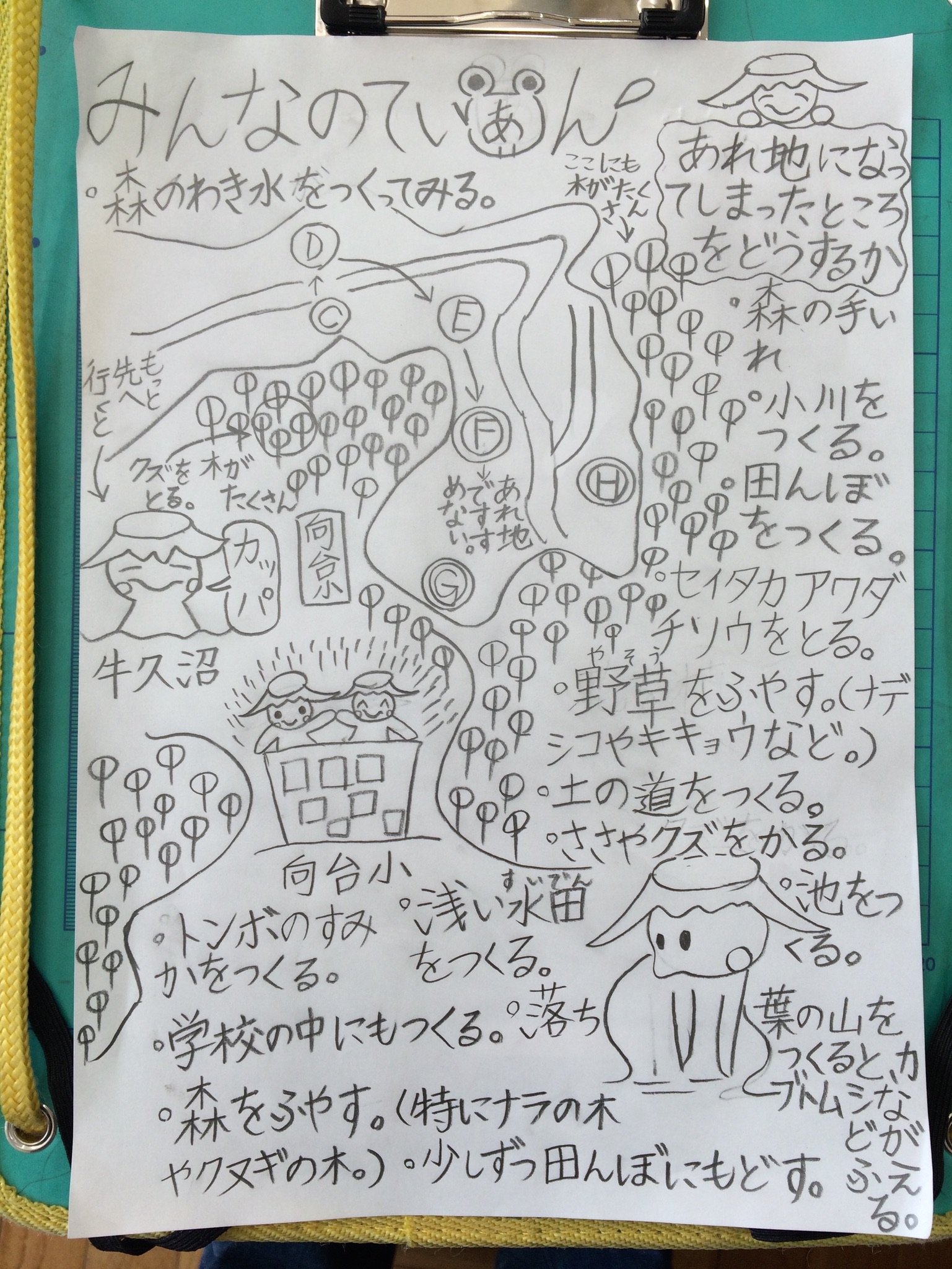

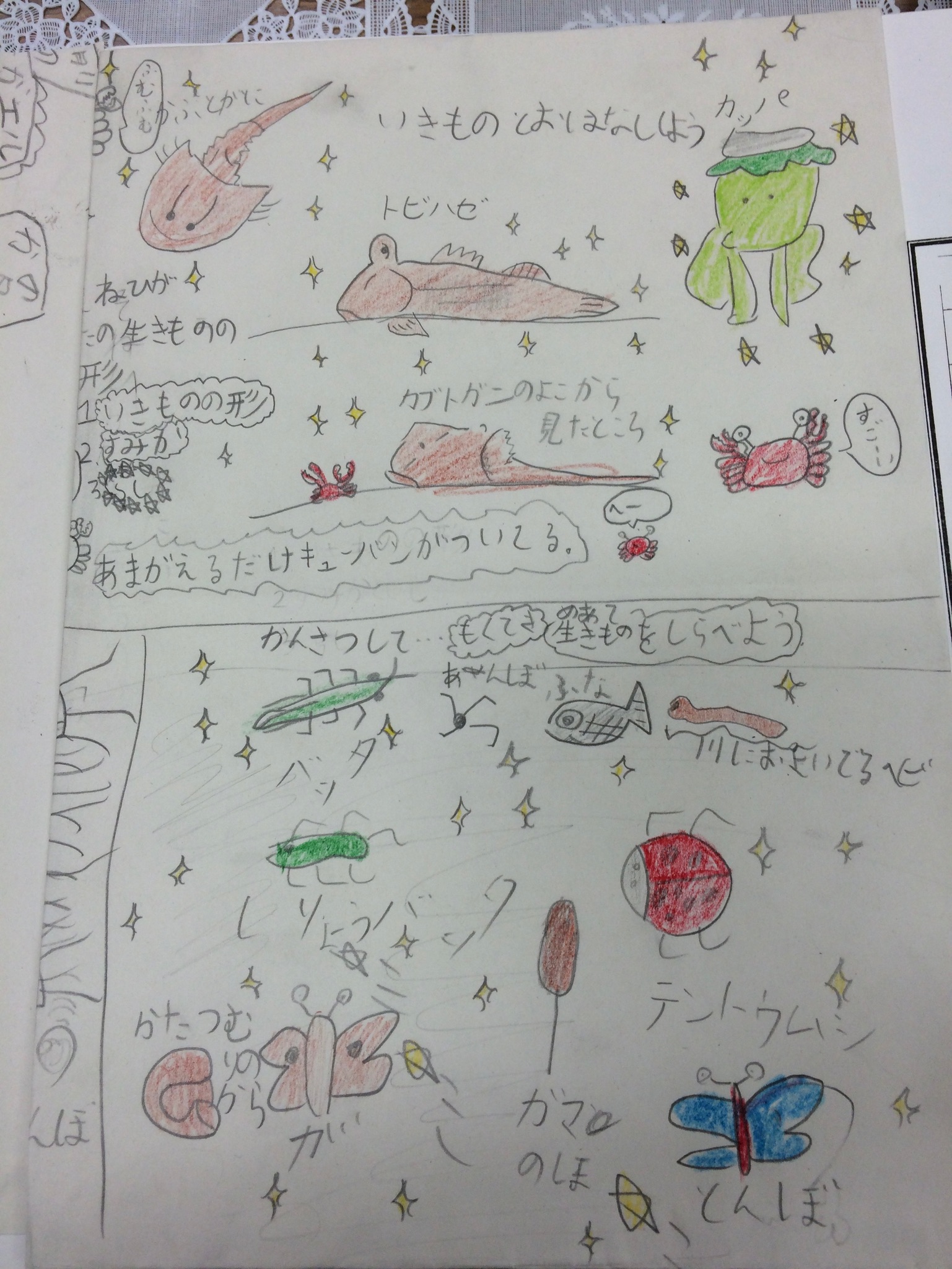

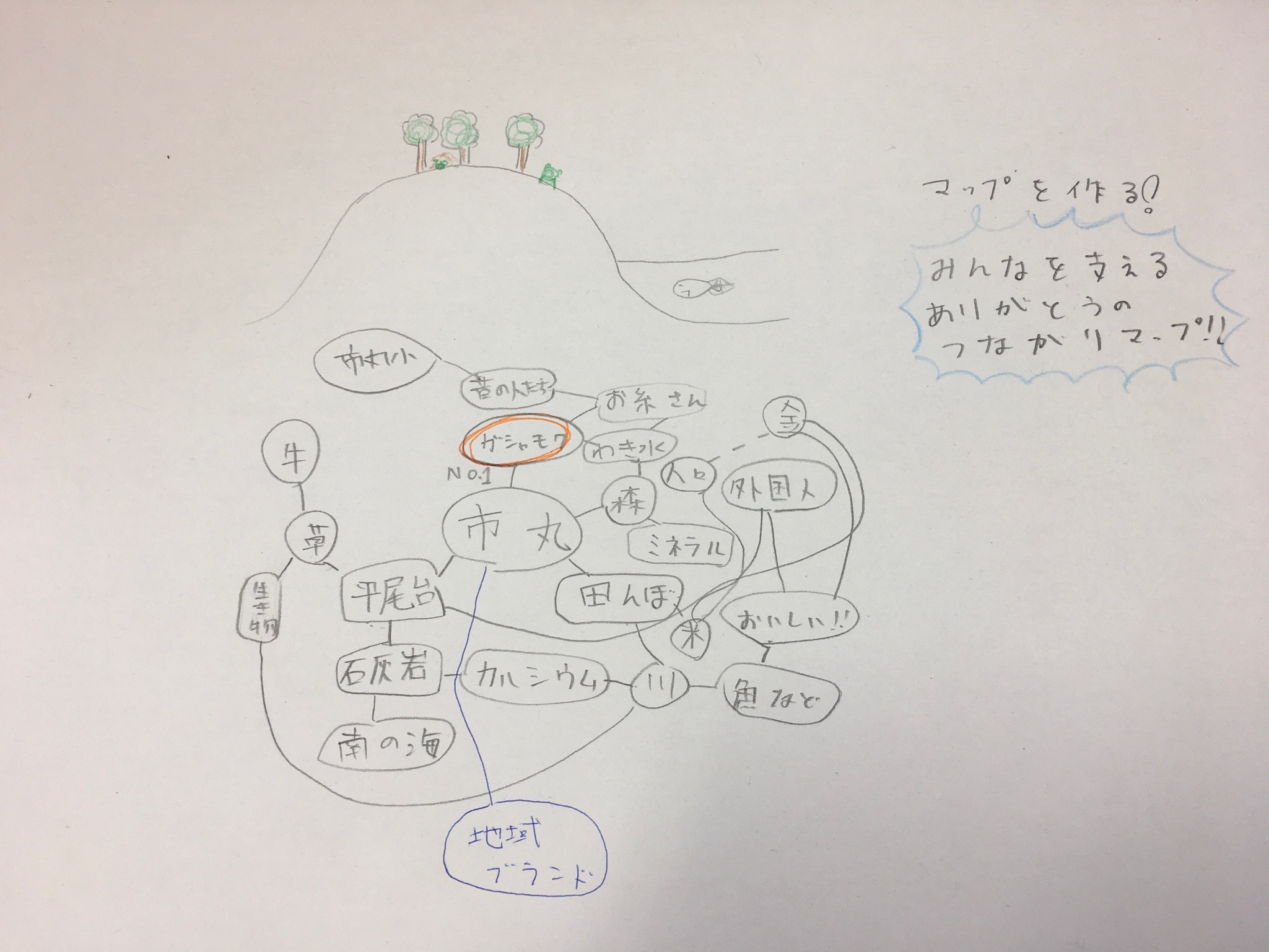

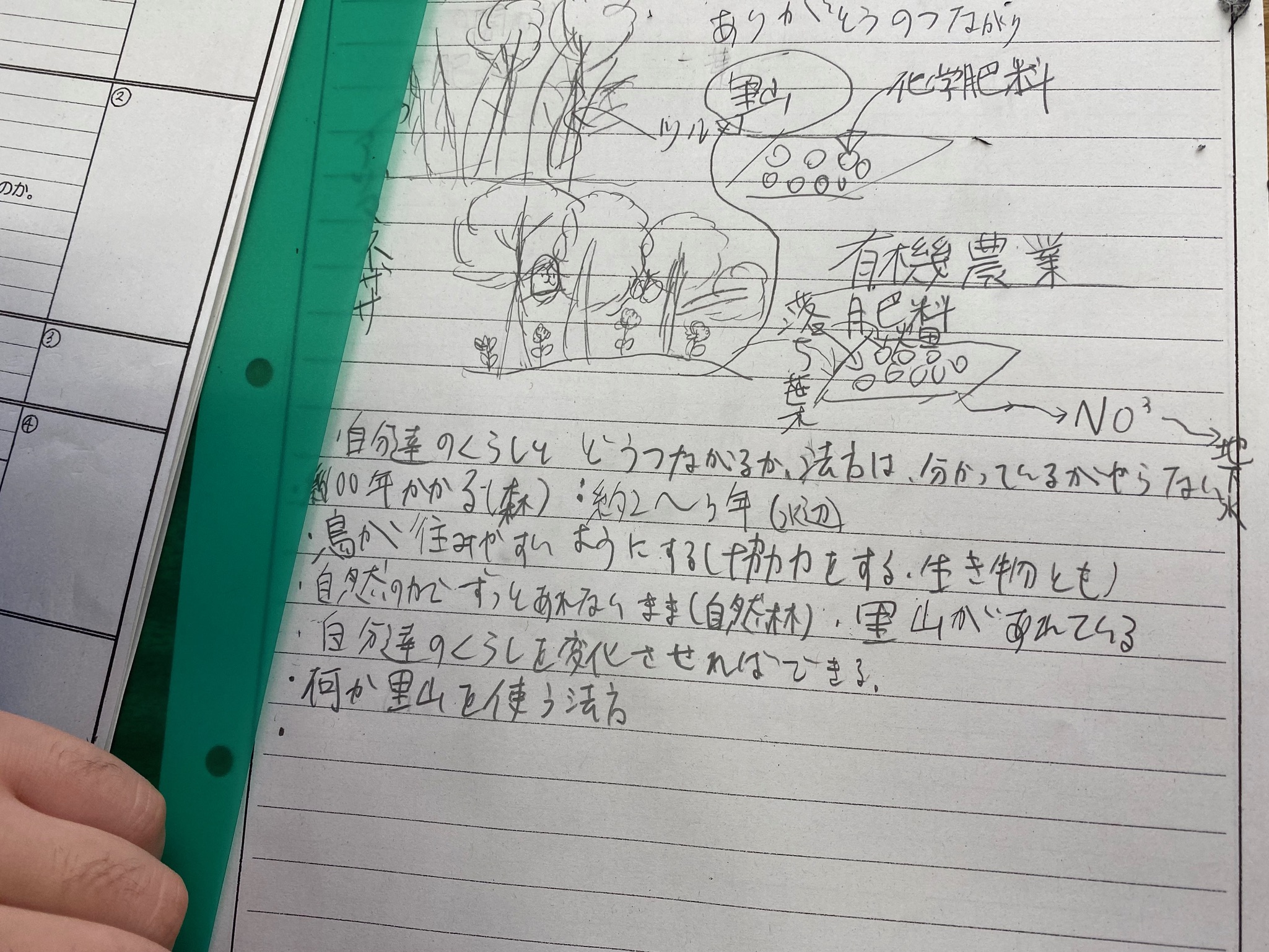

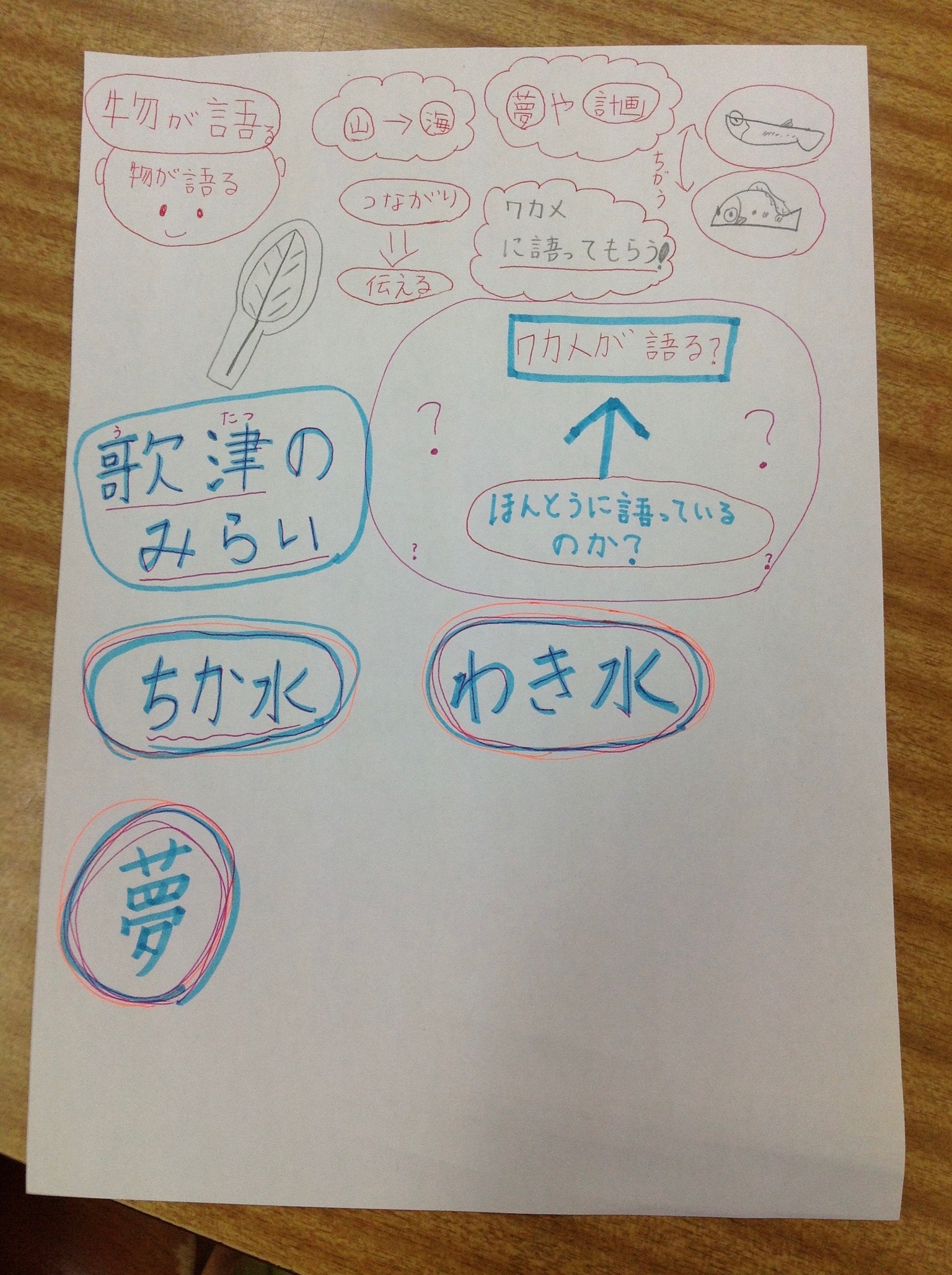

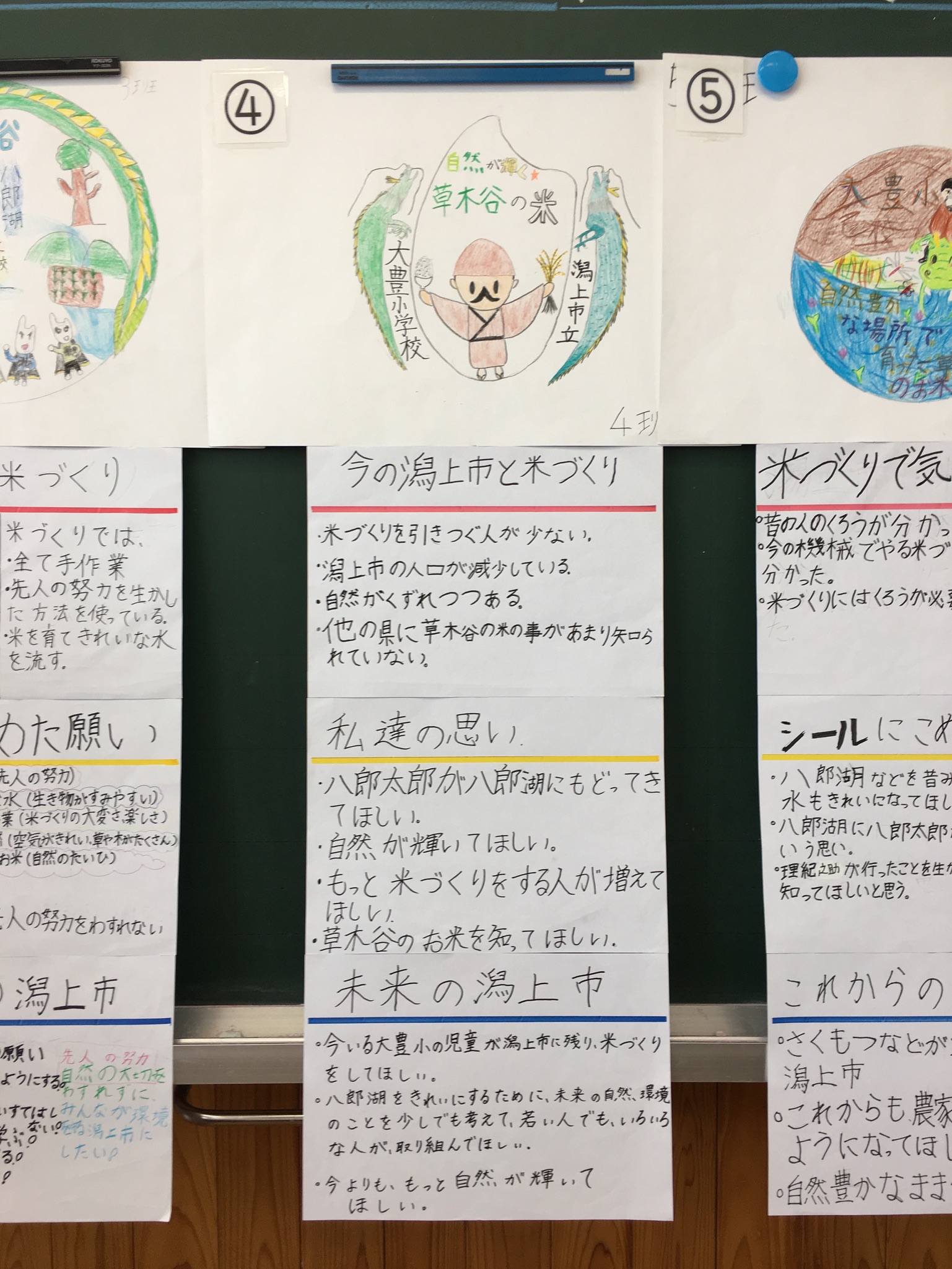

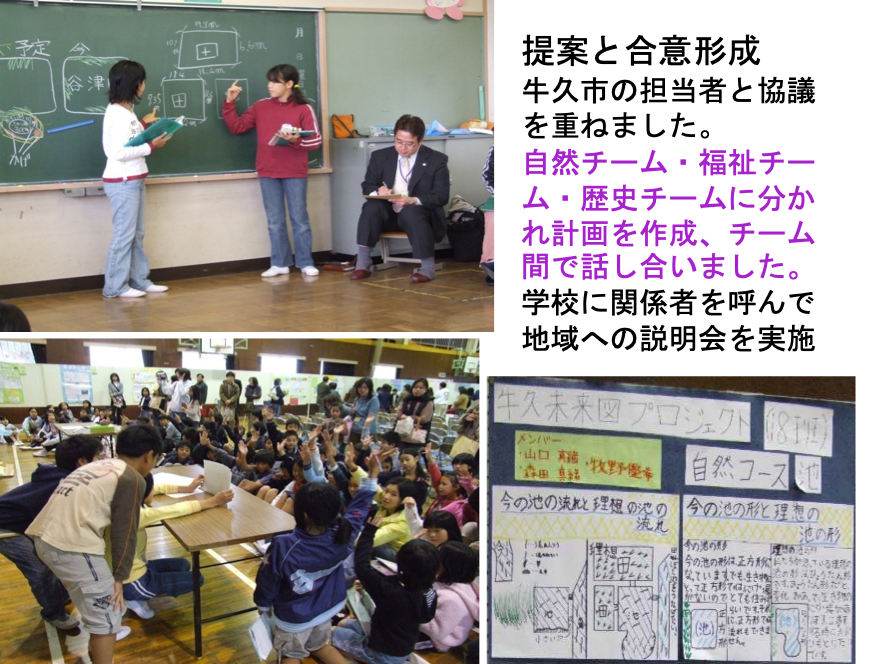

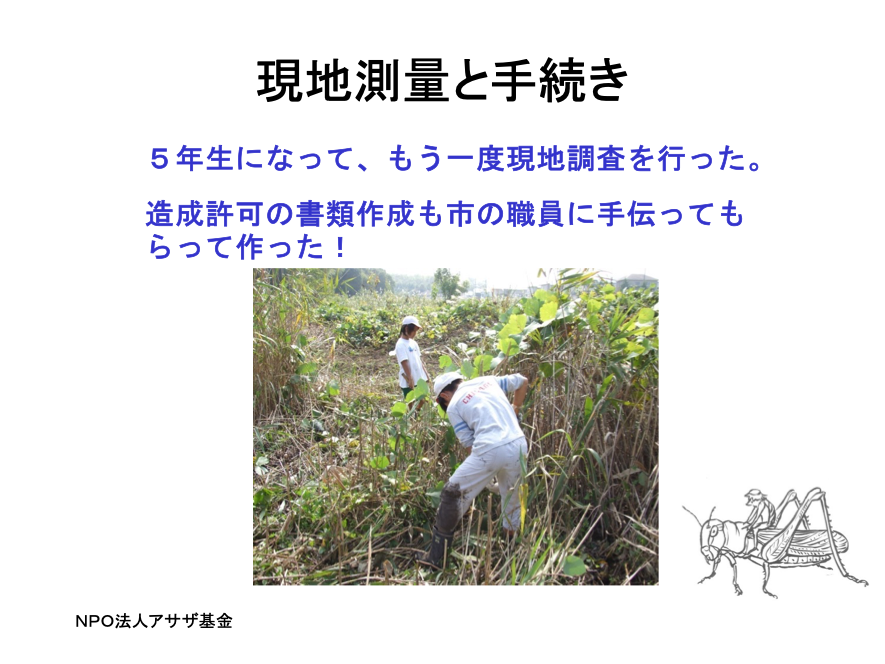

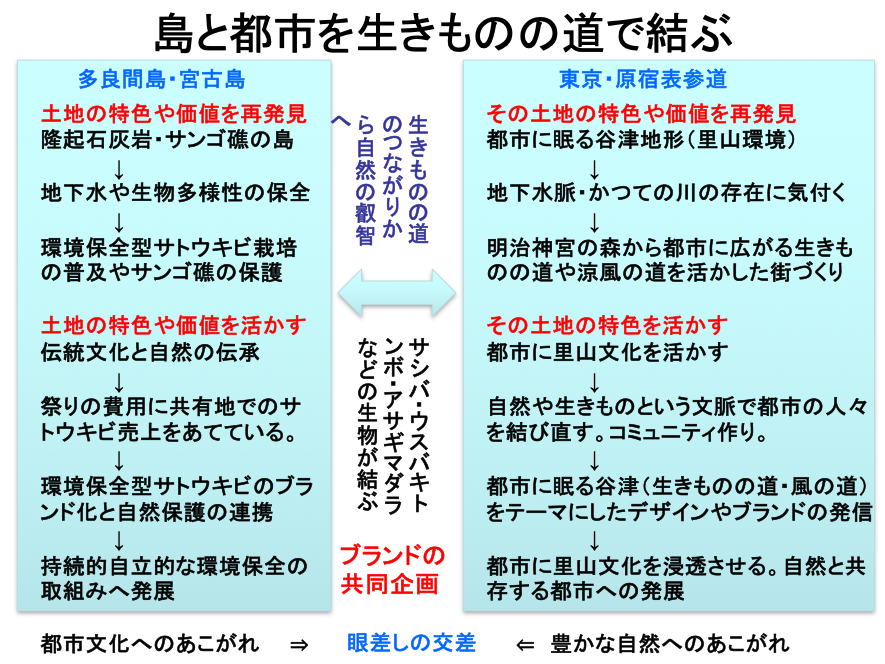

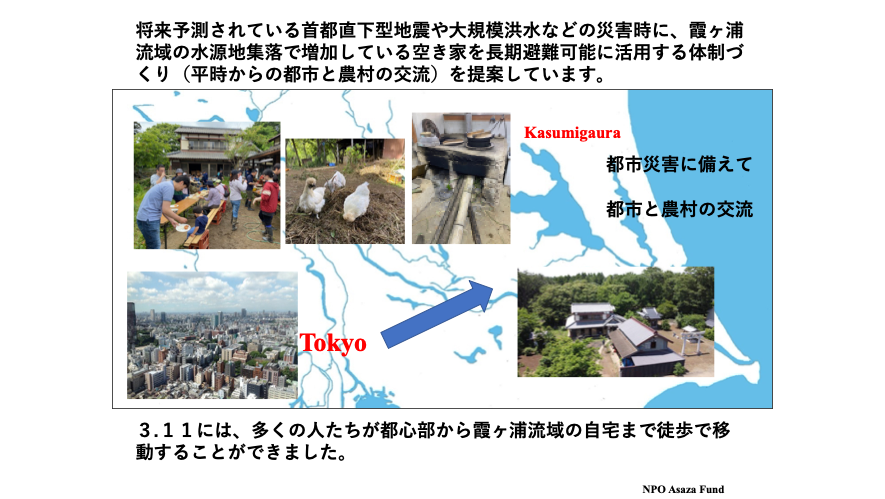

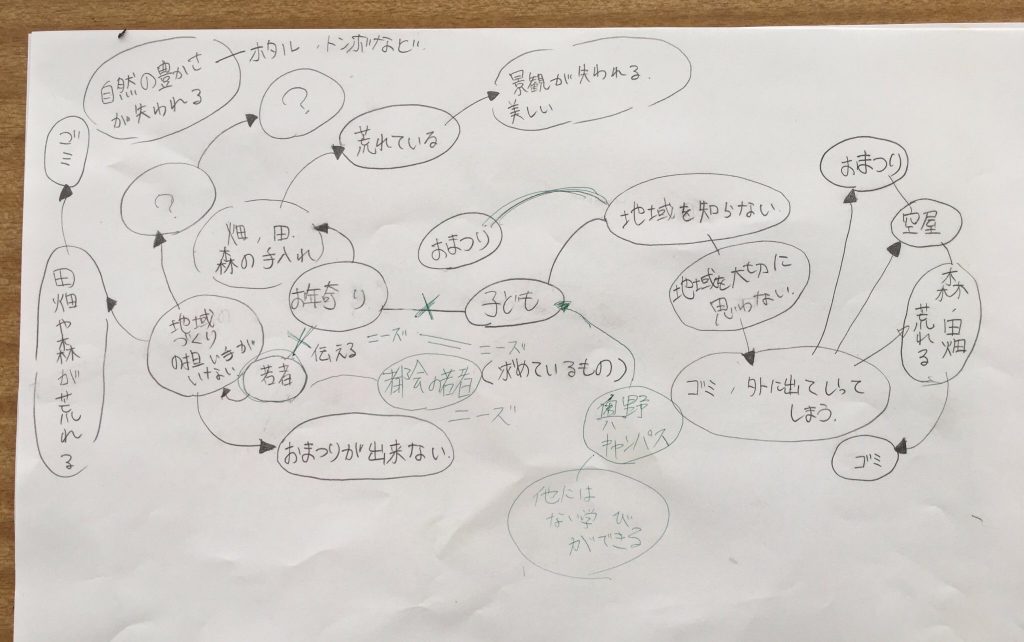

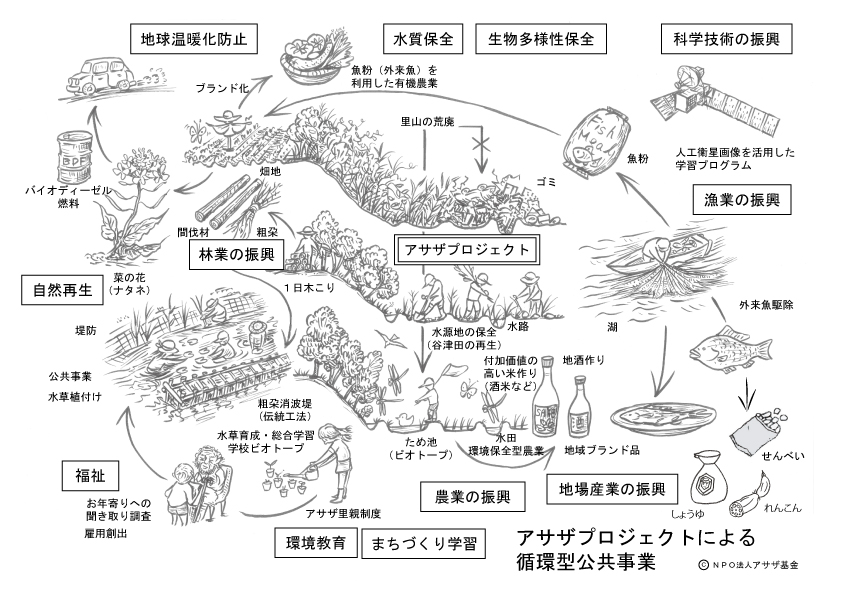

牛久市立南中学校の生徒たちは、2010年から学校の近隣にある牛久沼の水源地の再生に取り組み始めました。

牛久市立南中学校の生徒たちは、2010年から学校の近隣にある牛久沼の水源地の再生に取り組み始めました。

取り組みの成果を発表し、牛久市に地域ブランドづくりを通した水源地再生を提案しました。

取り組みの成果を発表し、牛久市に地域ブランドづくりを通した水源地再生を提案しました。