さとやま交流事業による都市災害時連携の提案

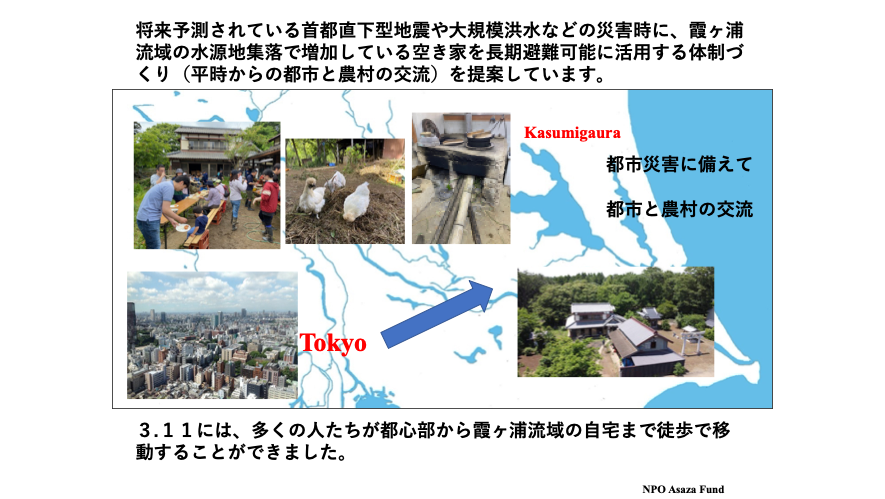

今後予想される首都直下型地震などの大都市災害時には、都市部の住民の大規模な移動に伴う避難先の確保が大きな課題となっています。多くの都市住民が長期化の予想される避難生活への不安を抱えています。さらに、感染症への具体的対応(密集した環境からの一時的避難)も求められています。私達は、都市住民の避難先として都市近郊農村(霞ヶ浦流域)で急増する空き家を避難場所として活用することを提案します。本提案では、平時から都市住民が地元住民との交流を重ねながら地域が抱える課題解決に恊働で取り組み、互いにウインウインの関係をつくり、災害時の良好な受け入れ態勢の整備(新たなコミュニティづくり)を広域的に展開していくことを目指しています。

1.予想される都市部からの大規模な避難移動への対応

災害発生前後には、大規模な人の移動も想定されており、避難移動する人々への支援体制の整備が急がれます。

災害発生時を想定した避難経路の確保(災害時を想定した避難訓練や支援体制の確認、連絡網等)が特に重要となります。

避難者には、避難に必要な情報や支援を行なうサービスの提供が必要となります。そのためには、避難先とする地元住民や自治体による支援体制の整備も不可欠です。

2.都市部からのアクセスが可能で、長期間自立的な避難生活を可能とするバックアップ体勢を有する霞ヶ浦の里山環境の活用を提案します。

予め長期滞在が可能な避難場所が確保され避難経路が想定されていることは、当事者にとって大きな安心を与えてくれます。

本事業では、首都圏内に位置し都市型の災害が及ばない立地にあり、避難者が移動可能な平坦地にあり、水や食料、燃料等の避難の長期化に必要な資源の確保が容易な霞ヶ浦流域の農村集落への避難誘導を提案します。

これらの対象地域は、首都圏50キロ圏周辺に位置しているため、避難機関も必要に応じ、避難者が都市部の自宅や勤務先にアクセスすることも可能です。また、自給可能な環境をベースにしたテレワークも可能となります。

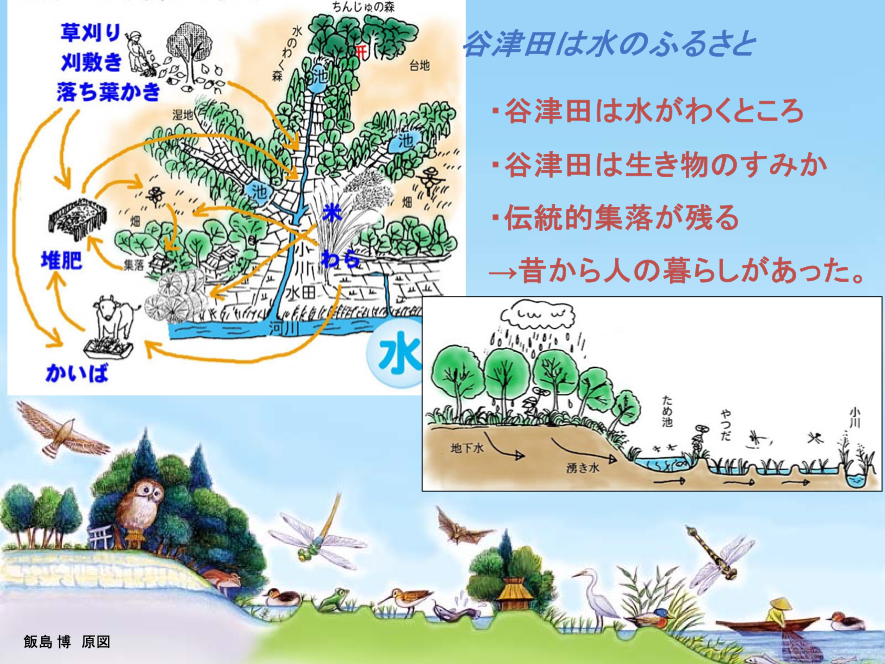

避難先とする里山集落は、水源地谷津田に面した台地上にあり古くから人が住む安定した環境にあります。近年空き家が増加している地域でもあります。

3.霞ヶ浦流域の避難者受け入れ可能な環境とポテンシャル

霞ヶ浦流域の水源地谷津田に位置する各集落は近年過疎化が進み空き家が目立ち、田畑や森林の荒廃が進むなど多くの集落が存続の危ぶまれる状況にあります。その背景には、農村の人口減少、高齢化、少子化、コミュニティ機能能の低下などがあります。従来は閉鎖的であった農村集落も危機感を抱き、近年は外部からの支援や参加の受け入れに積極的になっています。

水源地であることから災害時にも、良質の水が確保できます。周囲に里山があるので燃料も確保できます。田畑もあり食料も確保できます。予め地域の住民との関係づくりを行なっておくことでコミュニティの支援も受けられます。

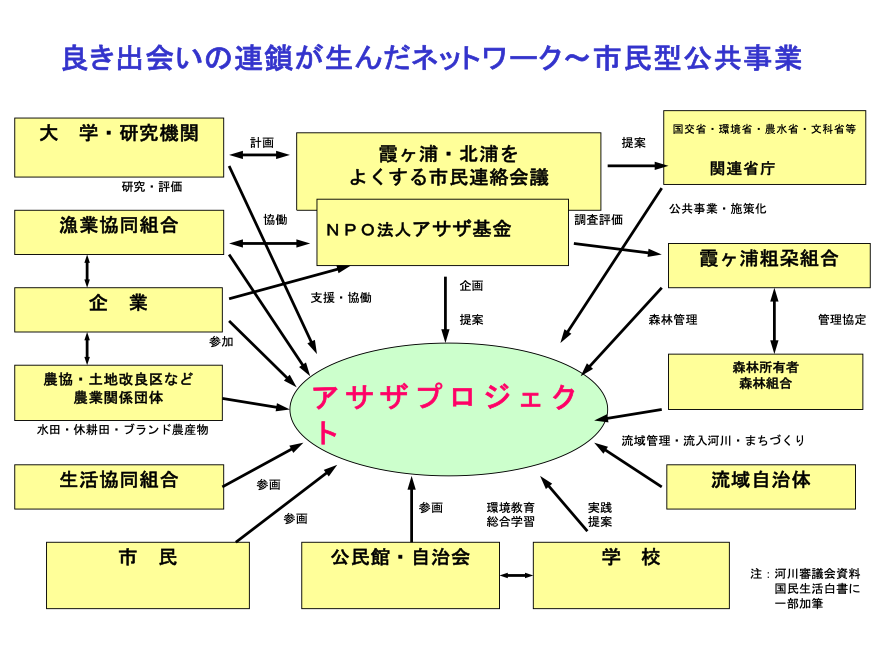

4.霞ヶ浦再生という大きな目標で多様な主体が繋がり合える場を生かす。

アサザ基金では、牛久市内の過疎集落で空き家の古民家を活用して地域住民や小中学生の参加のもと地域再生の取り組みを行なっているところです。目的のひとつは霞ヶ浦再生です。集落が接している谷津田や里山が霞ヶ浦の重要な水源地であり、これらの水源地の保全再生を流域全体で実施していかなければ霞ヶ浦の保全再生も実現できないからです。

しかし、古くからこの水源地に住み着き環境を維持してきた集落の暮らしがこのまま崩壊してしまえば、水源地の荒廃を食い止めることができず霞ヶ浦の環境悪化がさらに進み、上流部(水源地)の荒廃に伴う下流部での洪水リスクの増大などの負の連鎖が広がることが懸念されます。もちろん、水源地は里山の生物に残された貴重な生息地であり、これらの大規模な荒廃は生物多様性に甚大な影響を及ぼします。

霞ヶ浦再生への願いを多くの人々が共有しています。本事業の広域展開に向けての社会的なコンセンサスはすでにあり、さらに各地域が抱える課題解決と合わせ木目細かに対応していくことができれば、災害時避難者受け入れに空き家等を活用することへの地域理解も得やすくなります。

本事業は、25年間にわたり霞ヶ浦流域各地の水源地谷津田で集落住民と都市住民、御社等の企業、行政と行なってきた水源地再生事業の実績と信頼関係を生かしながら進めていくことができます。

5.地域課題に共に取り組む。平時からの地域づくり活動への参加によって、災害時の良好な避難環境を確保することができます。

先述したように、霞ヶ浦の水源地では様々な問題(空き家、人口減少、コミュニティ機能の低下、耕作放棄地、森林荒廃、生物多様性の低下、祭りや伝統行事の衰退など)が生じています。地域への避難を希望する都市住民が、平時から集落住民との交流を深め、避難場所とする空き家の住環境整備と合わせて、地域課題の解決に参画することで地域の住民との信頼関係を築いていくことができます。

例えば、霞ヶ浦流域の水源地では、放置竹林や森林荒廃の拡大が問題化していますが、これらの竹林や雑木林は災害時には貴重な燃料源として、調理や風呂、暖房などに活用可能です。周囲の竹林や森林の整備を行ないながら、空き家にカマドやストーブ、風呂などの整備を行い、災害時に可能な暮らしのノウハウを地域の人達から学ぶ交流イベントなどを定期的に行なっていきます。

また、耕作放棄地を整備して農作物栽培の体験を行いながら、避難時の食料確保の環境づくりを行ないます。子どもの参加が減って存続が危ぶまれている祭りや伝統行事への参加なども。

6.日常的な交流を維持する・谷津田米などの定期購入を通して交流を深める。

定期的なイベント等の参加ができない人達には、この事業を通して再生する霞ヶ浦の水源地谷津田再生地で収穫された無農薬栽培の米(谷津田米)の定期購

入を通して地域との交流を深めてもらう。米の他に、集落で収穫されるリンゴなどの果物やカボチャやジャガイモ、サツマイモなどを提供します。谷津田の米を購入してもらうことで、霞ヶ浦の水源地谷津田の再生がより進むことになり、地域に貢献できます。

7.都市と農村とのウインウインの関係づくりで広域的な効果を生み出します。新しいコミュニティビジネスを社会に実現します。

首都直下型地震や大規模洪水などの都市災害への対応も、大型湖沼である霞ヶ浦の流域保全対策も、取り組みの広域展開が必要となります。本事業では、都市と農村の住民同士が、それぞれが抱える問題課題を恊働で取り組む場を創り交流を深め、共に危機を乗り越える体制(新たなコミュニティづくり)を、広域(霞ヶ浦流域全体)に展開していきたいと思います。

25周年を迎えたアサザプロジェクトに参加してきた様々な企業や各種団体、市民、自治会、行政機関等にこの提案を行い多様な主体の恊働による事業展開を目指します。

霞ヶ浦流域全体への展開を視野に、また、都市部からの避難経路を分散するため、モデルとして流域の西部、中央部、東部からそれぞれ一カ所、桜川市、牛久市、鹿嶋市の水源地谷津田集落での事業から開始していきます。

2020.3.16

認定NPO法人アサザ基金

代表理事 飯島 博