茨城県牛久市立神谷小学校の取り組みは、文部科学省の2004年度「学校支援を通じた地域の連帯形成事業」の一環として始まり、その後牛久市独自の教育事業の一環として継続されてきました。この学習活動には、これまで2千人近い小学生が参加しました。

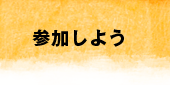

神谷小学校の取り組みは、地域の社会課題に子どもたちが取り組む先進的な事例(探究型の学習)として知られ、教科書やマスコミ等でも数多く紹介され、教育関係者の視察も国内外から訪れています。

この子どもたちの取り組みから、アサザプロジェクトが霞ヶ浦や牛久沼の流域各地で展開する水源地再生事業が始まりました!子ども達は、まさにパイオニアです!

4年生は、毎年霞ヶ浦をテーマに環境学習を行なっていましたが、学校のすぐ隣に霞ヶ浦の水源地があることを知りませんでした。現場に入ってみて、学校のそばに霞ヶ浦の課題があることに気づきました。

昔の谷津田は、どんな環境だったのかを知りたくなりました。

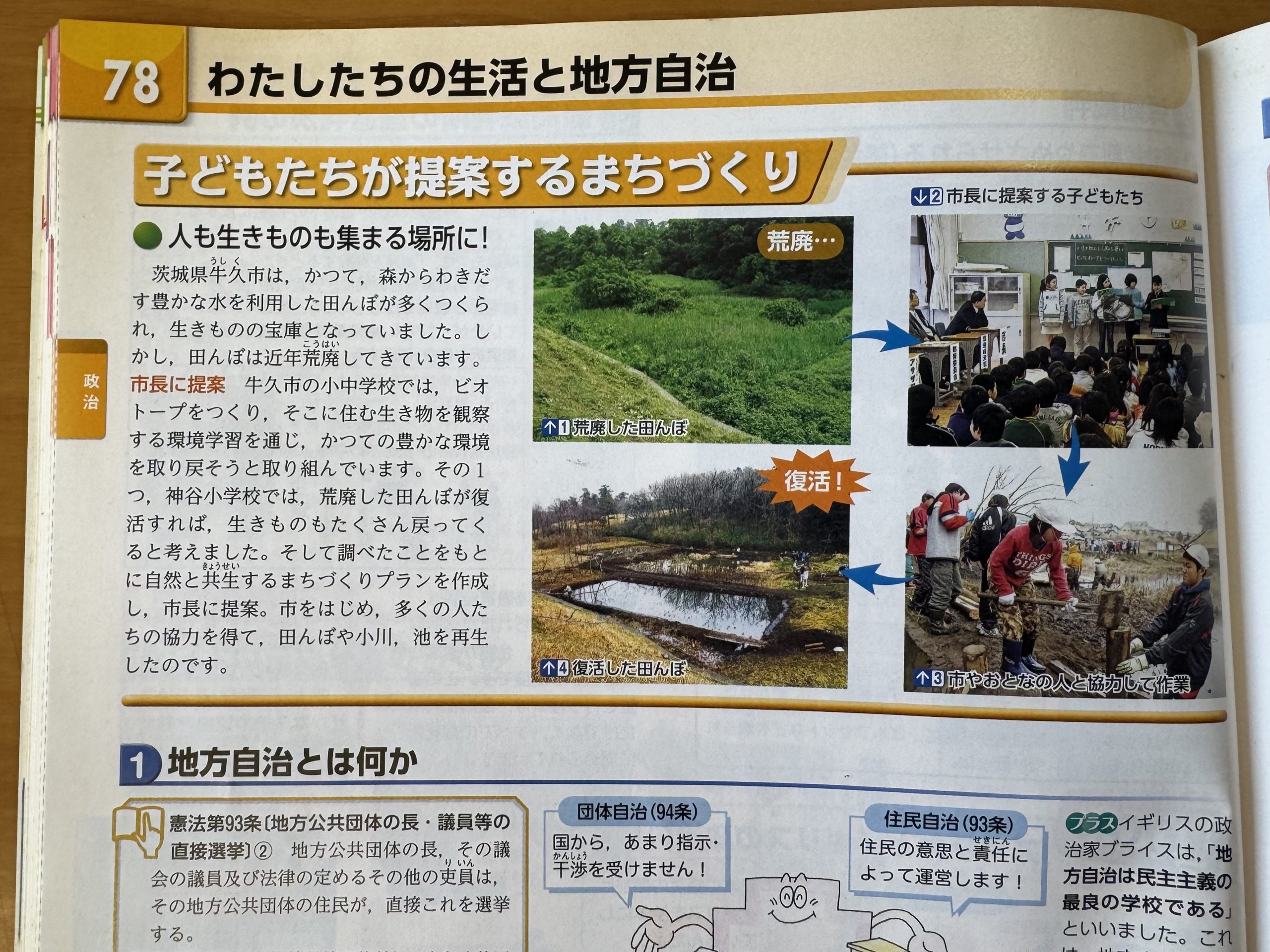

自然だけではなく、人とのつながり、地域の歴史や文化とのつながりも視野に、谷津田再生を考えていきました。チーム間で意見が合わないこともありましたが、何度も話し合いました。

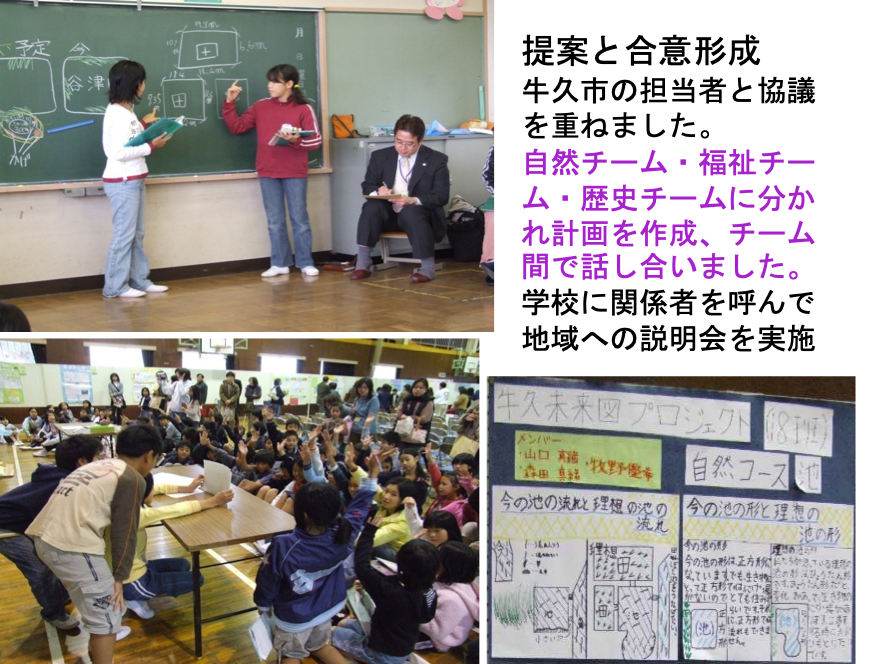

地元の人から昔はウナギが谷津田に来ていたことを聞いていたので、谷津田の再生には川や湖や海とのつながりを取り戻すことも視野に提案を考えました。

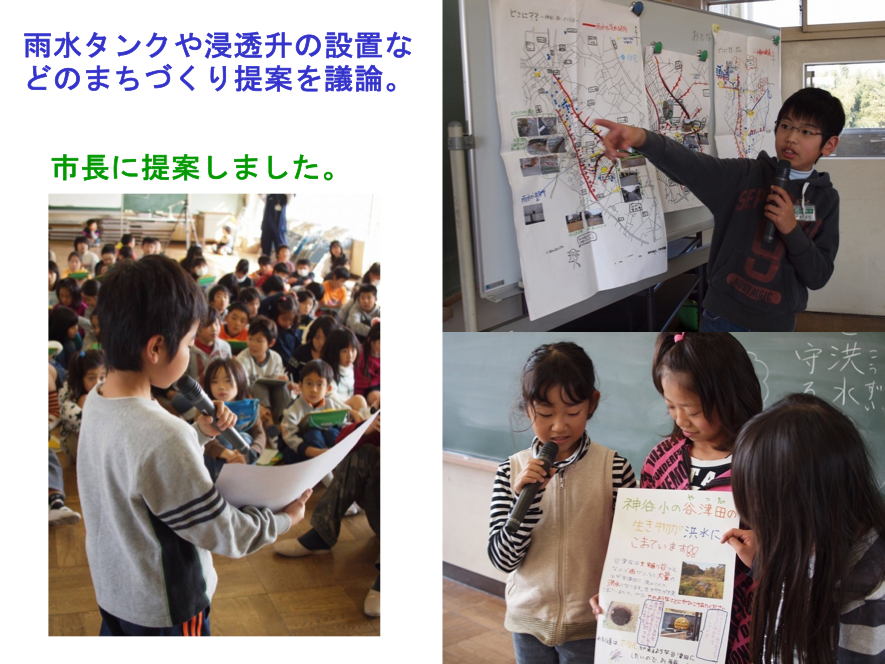

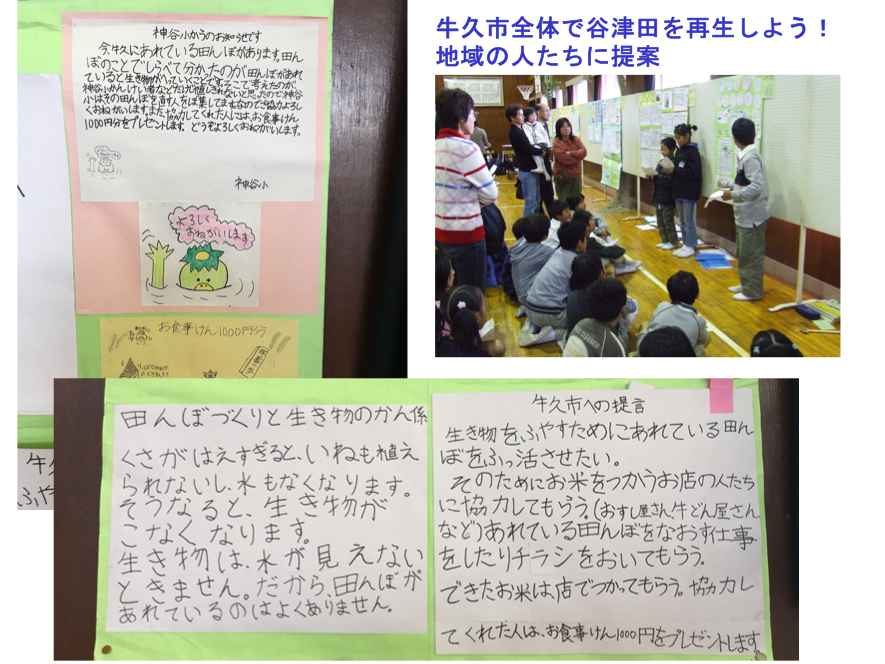

提案に対してもらった意見や助言をいかしながら計画を具体化していきました。計画作りの授業には、牛久市の担当職員も来て相談に乗ってくれました。

市役所にお願いするのではなく、どんなことを協力をしてほしいのかを、具体的な内容をあげて市長に提案しました。

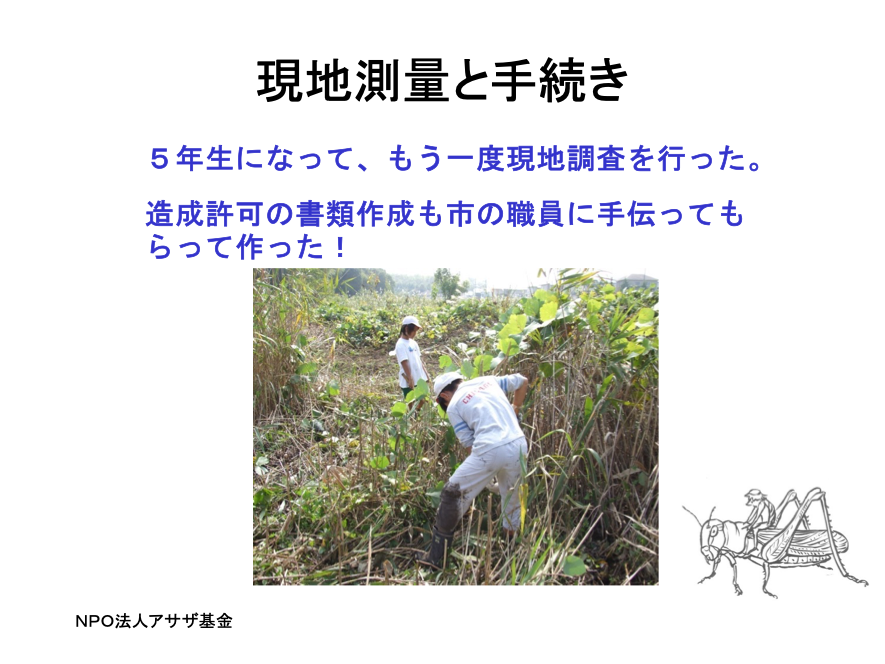

つぎに、自分たちの提案をまちづくりとして実現していくために必要なことを学びました。川のコンクリート壁に穴をあける許可を県から得るための書類作りや、地元の住民への説明、実施前の現地調査などを、市役所の職員やアサザ基金のスタッフに協力してもらいながら行いました。

子どもたちが、牛久市の許可を得て、大ハンマーで叩いて魚が川から田んぼに入れるようにしました。

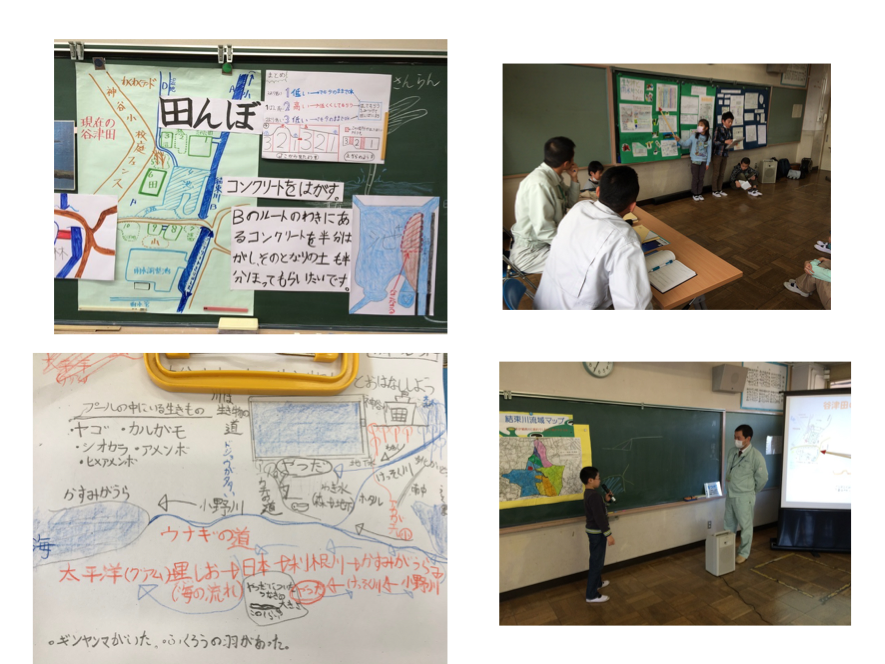

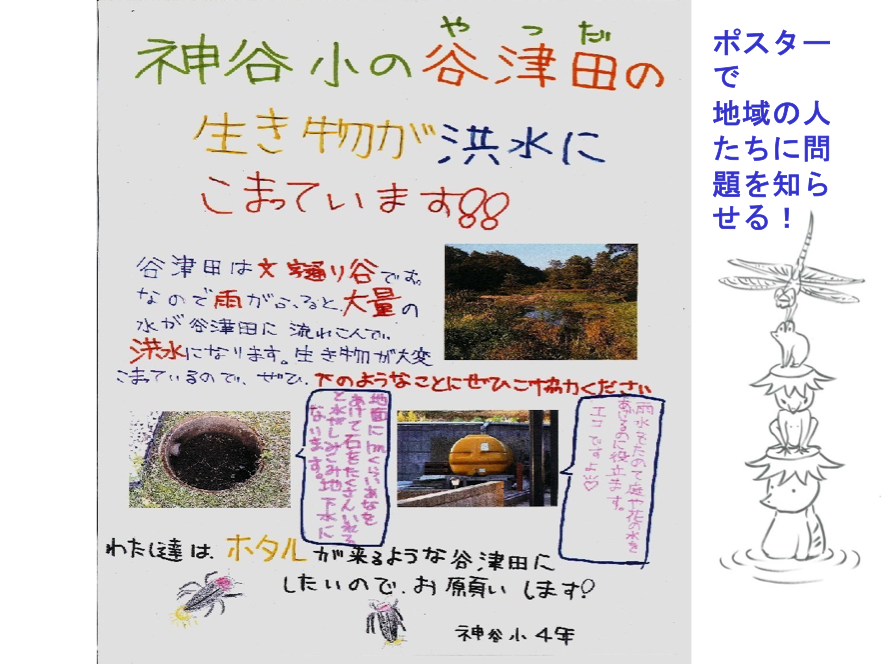

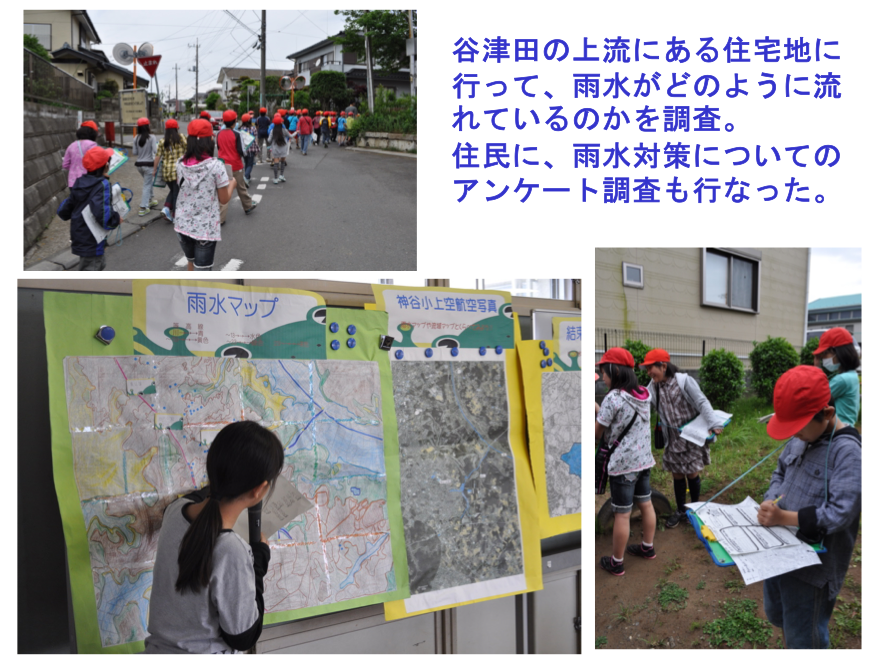

子どもたちが再生した谷津田の上流に住宅が増えた影響で、豪雨時に大量の雨水が谷津田に流れ込むようになり、植えた稲やオタマジャクシなどの生き物が流されてしまうことから、谷津田の保全には上流の環境を調べ、改善していくことが必要だということに気づきました。

市街地では、雨水が地面に滲み混むことができず、まるでゴミのように早く無くなるように処理されていることに気づきました。

子どもたちの自宅もある住宅に行って、雨水がどのように流されていくのか、大雨の時に側溝から水が溢れる場所などをチェックしました。

インターネットで市川市などの雨水対策を調べて、雨水を地下に浸透させる方法を知りました。

雨水の有効利用で先進的な取り組みをしていた墨田区から担当者を招いてお話をしてもらいました。

毎回、自治会から厳しい指摘もありましたが、教室に持ち帰りみんなで話し合いながら答えを見つけていきました。意見交換を重ねたことで、自治会の理解と協力を得ることができました。

後に続く学年の子どもたちも毎年課題を見つけて提案をしていきました。

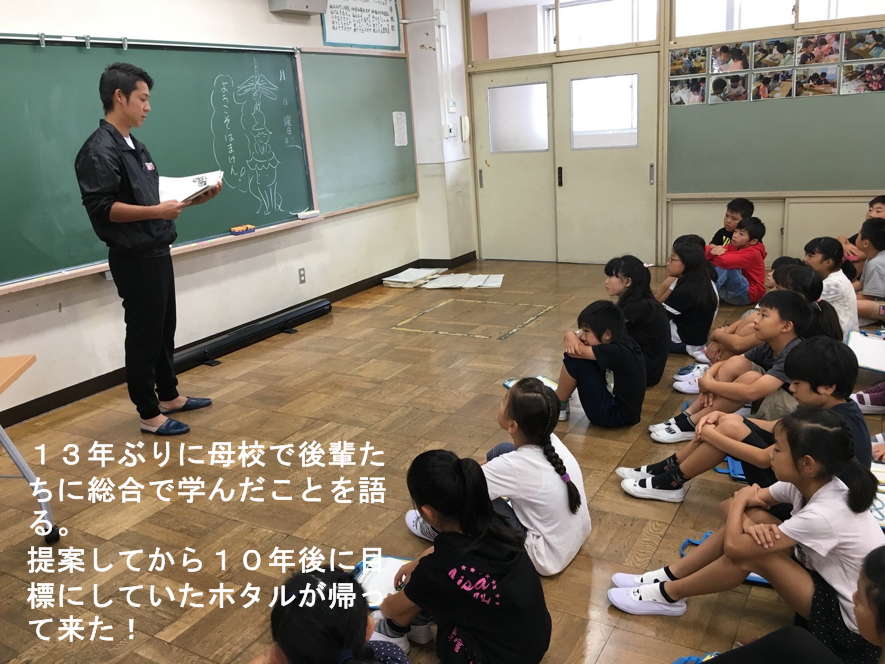

長年子どもたちが学習を引き継ぎながら取り組んできた結果、ついに最初に谷津田再生プロジェクトを始めた先輩たちが目標にしていた蛍が谷津田に帰ってきました!

そこで、そのことを先輩に伝え、先輩から4年生の時の思い、未来の4年生に向けて伝えようとしていたことなどを話してもらいました。

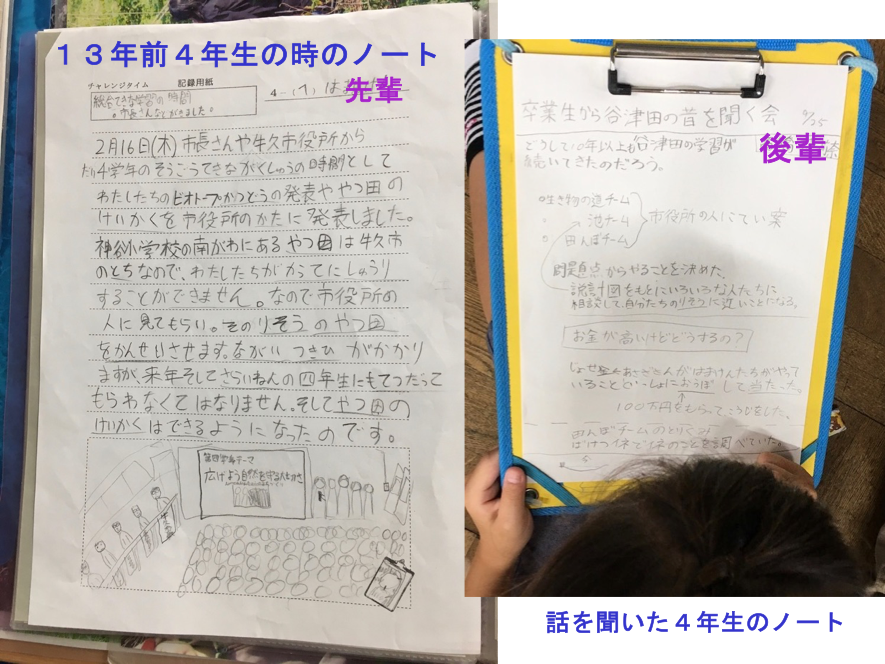

先輩が、4年生の時に書いたノートを見せてもらいました!

神谷小の取り組みを地域に広げていこう!

次の学年の子たちに取り組みを引き継いで行きました。

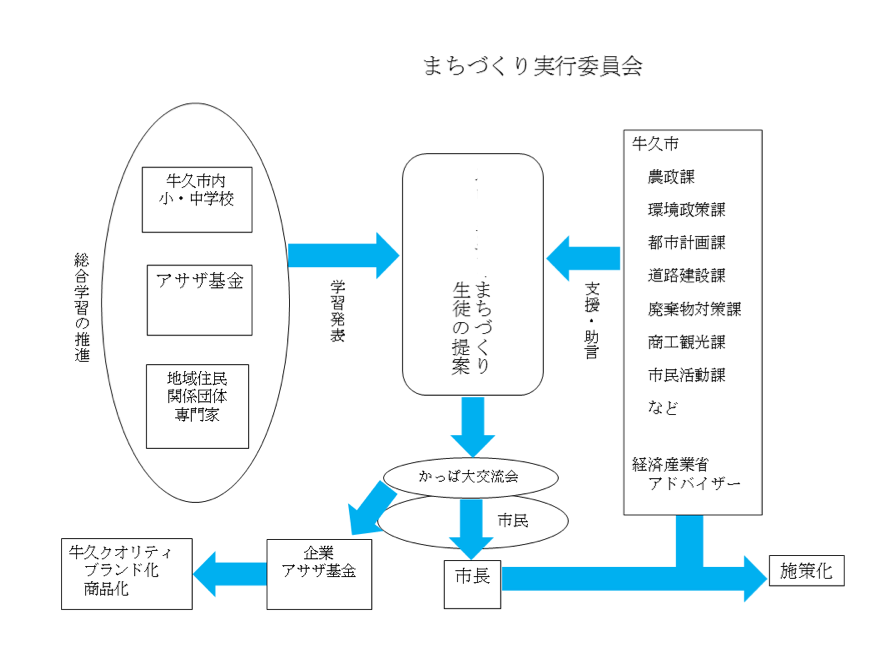

牛久市教育委員会とアサザ基金は、2004年から市内の小中学校の子ども達が様々な社会課題に取り組む総合学習(探究型学習)を行なってきました。

子ども達の学習を様々な組織が縦割りを超えて支援できる体制を目指しました。

アサザ基金が牛久市の取り組みをモデルにして全国各地で行なっている総合学習に参加している学校の子ども達を牛久に招き、交流を重ねました。

子ども達は谷津田でいきいきと活動しています!