狼と茶畑と子ども達

わたしはここ数年、三重県の山村にある小学校に授業をしに行っている。伊勢神宮外宮の近くを流れる宮川の上流域にある小学校で、地域のお宝探しをテーマにした学習を行ってきた。宮川は、秘境大台ヶ原に源を発し日本有数の清流といわれている。古くは聖地伊勢神宮と俗界を別ける境界でもあった。その上流域は豊かな自然に恵まれているが、近年では過疎化が急激に進んでいる。

最初に関わったのは、大紀町の小学校で当時の三年生13人であった。わたしが初めて授業に行った時には、子ども達はすでに地域のお宝探しの学習をやっていて、ひとりひとりが地元の観光案内に載っているような名所旧跡や特産物などを選んで調べていた。子ども達がそれらの紹介をするまでは来たが、その先の学習をどのように進めて行ったらいいのかと、当時の担任の先生が悩んでいるところだった。

わたしは、子ども達が選んだお宝の紹介をひと通り聞いてから、子ども達にこう投げかけた。みんなが紹介してくれたお宝はもう昔からお宝に成っていたものだから、お宝を自分で探して見つけたことにはならないのでは?これからみんなで、まだ誰も見つけていないお宝を見つけに行ってみないか。まだ誰も見つけていないお宝を探し出すには、今まで見えなかったものが見えるようになったり感じられなかったものが感じられるようになることが必要だ。そのために、まずは、みんなと同じ土地に生きている野生の生き物たちとお話ができるようになって、生き物たちから私たち人間が知らないことや忘れてしまったことを教えてもらおう。そんな呼び掛けから新たなお宝探しの学習が始めた。

ユクスキュルという理論生物学者は、それぞれの生物が生活の繋がりを通してそれぞれの世界像を描きながら環境に適応して生きていると考え、それを環世界と名付けた。つまり、全ての生物はそれぞれに別々の時間と空間を生きているということだ。國分功一郎さんは、その著書「暇と退屈の倫理学」の中で、人間の生物としての特色として環世界移動能力の高さをあげている。環世界移動能力とは、他の生物の環世界への移動ができるという能力をいう。この発想は、面白い。環世界移動能力を生かせば、人間は様々な時間と空間を生きることができるからだ。わたしが以前から行ってきた「生き物とお話しする方法」の学習とも重なってくる考え方だ。

子ども達との学習は、まず、身近な生き物たちの体のつくりと住処、暮らしについて学び、それらの三つの要素の関連を考えることから始まった。生き物たちが生きている世界を学ぶことで、自分たちが普段見慣れている風景の中に様々な世界像があることに気付き、これまで見えなかった繋がりや文脈、過去のイメージが無数に潜在していることを知るための学習だ。

子ども達と、生き物の目になって地域を見直しながら、お宝を探して地域を歩いてまわった。その中で、わたしは子ども達にさらに新しい問いを投げかけた。以前、子ども達が紹介したお宝は、どこか一箇所にだけあったり、とても珍しいとかといった特別なものばかりだったけれども、みんなには、地域のどこにでも普通にあって宝物に変えられそうなものを探してほしい。子ども達は、これを聞いて少し戸惑っている様子だったが、わたしはさらに一言加えた。地域に当たり前にあるものを宝物に変えるには、魔法をかける必要があるんだ。そこで、みんなには魔法をかける方法も見つけてもらいたい。子ども達は、ますます黙り込んでしまった。

子ども達は、答えの全く用意されていないもやもやとした問いと向き合いながら、地域のお宝探しを続けた。そんな或る日、男の子が道端に落ちていた石を拾って、わたしに言った。石ならどこにでも落ちているよ。まったく、その通り。でも、どうして石がお宝に成りそうだと思ったの?と聞くと、男の子は「これ猿投げ石って言うんだ。この間、沢の向こうから畑を荒らしに来た猿に向けてここから石を投げたら当たったんだよ。」この話を聞いて、みんなが大笑いをした。

確かに、この地域は他の過疎地と同様に獣害がひどい。畑も水田もどこもかしこも柵や網で囲まれていて、まるで人間が檻の中で暮らしているような異様な光景が至る所にある。子ども達も、通学途中などに鹿や猿などをよく見かけているという。獣害は、子ども達にとっても大きな関心事のひとつであった。

子ども達と地域を歩いていてもうひとつ気になることがあった。それは、集落の所々に藪が増えてきていることだ。特に、山際から家の庭先まで畑と交互に点在している茶畑が、所々手入れがされず放棄されて藪になっていた。農家の高齢化が進み、このような藪化した茶畑が増えていたが、それらの藪が獣たちの格好の通り道になって、獣害を加速させていた。よく茶の名産地などで見られるような大規模な茶畑が広がる景観とは違い、この地域では民家と茶畑や田畑が入り組んで独特の美しい景観を見せている。子ども達が描いた集落の絵地図の中にも、所々に茶畑があった。

茶畑が、地域のどこにでもあるものとして、子ども達の印象に残りはじめたが、その茶畑は同時に過疎化や獣害といった地域が抱える問題を表す場でもあった。お宝探しの学習は、13人の子ども達が毎回それぞれ自分が住んでいる集落内を絵地図を持って案内する形で進んでいった。或る集落では、女の子がきれいに手入れされた茶畑の中を案内してくれた。その女の子は、この茶畑はお祖父さんが、大切にしていて、ここで採れたお茶は本当に美味しいと、誇りに満ちた表情で説明してくれた。そして、茶畑の中を歩いていた時に、女の子がぽつりと言った言葉に、みんながはっとして立ち止まった。「何か落ち込んでいたりして気持ちが沈んでいる時に、この茶畑の中を歩いていると、気持ちがすうっとして心が軽くなっていく感じがするの。だから、わたしはお祖父ちゃんの茶畑が大好き。」この言葉を聞いて、ひとりの男の子が叫んだ。「お茶やお茶畑や!」地域に当たり前にあったものに、魔法がかかった瞬間だった。

地域のどこにでもあるものを宝物に変えることができたら、地域そのものをお宝に変えることができる。ここから、子ども達が地域に魔法をかける学習が始まった。地域の大人たちに、荒れていた茶畑をみんなで手入れして無農薬栽培でお茶を育てることを提案し、大人たちが子ども達の茶園作りに協力するようになった。そして、その取り組みに東京の企業もボランティアとして参加し、地域ぐるみで茶摘みなどの作業が行われ、ついに子ども達がネーミングやデザインをした新しいブランド茶が誕生し、販売された。この学習に取り組んだ子ども達は、すでに小学校を卒業して中学生になっているが、お宝探しをさらに続けて発展させたいと、廃校になった学校の校舎で定期的に集まって地域づくりを考え実行する塾を開催している。塾には、後輩の小学生も参加して新しいお宝を探し続けている。

さて、表題にあるニホンオオカミはいつになったら登場するのかと、そろそろ疑問をお持ちかもしれないが、実はすでに登場していたのだ。ニホンオオカミは土地の記憶の中に眠っていた。そして、記憶の奥深くから少しずつ、こちらに向かって歩いて来ていたのだ。

大紀町での学習をきっかけに、わたしは昨年から宮川の最上流部に位置する大台町の小学校でもお宝探しの学習をするようになった。ここは、日本で最後までニホンオオカミが棲息していた地域のひとつでもある。実際に、地元では今でも大台ヶ原などにニホンオオカミが生き残っていると信じ、探し求めている人達もいる。野外観察や授業の中でも、子ども達からニホンオオカミの話が出ることが時々ある。ニホンオオカミの名を口にする子ども達の表情からは、微かな誇りが感じられるから不思議だ。

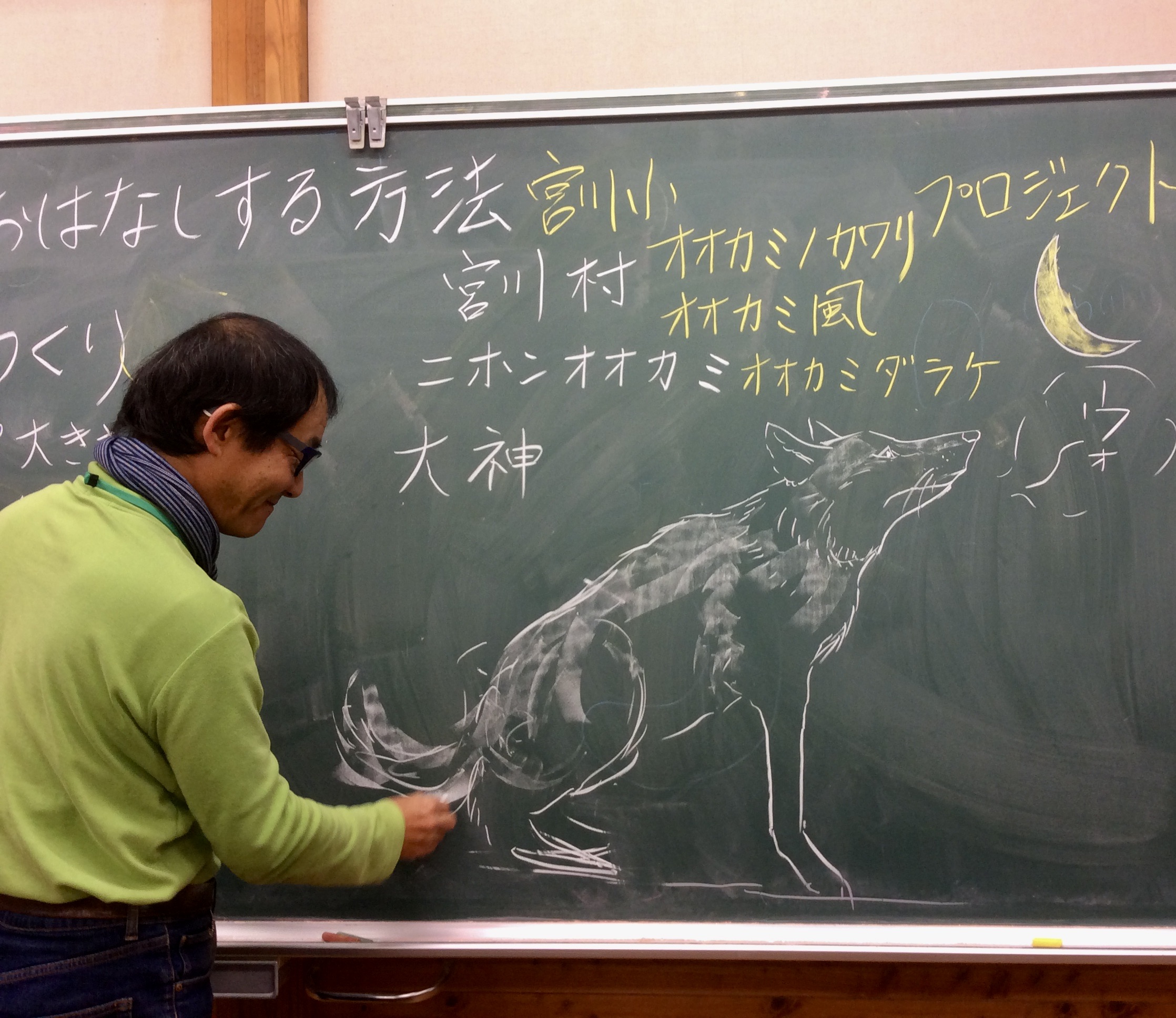

この地域でも獣害は深刻だ。だが、さすがだなと思ったのは、子ども達にわたしが獣害の話をすると必ずニホンオオカミがいなくなったからだという声が上がることだ。ニホンオオカミは絶滅したとされるが、人々の記憶の中では今も確かに生きていると感じた。そして、ニホンオオカミは記憶の中に生きるだけではなく、場として今も生き残っていると感じた。その場とは、ニホンオオカミのイメージが立ち上がる場だ。もしも、場として生きるニホンオオカミを生かし機能させることができれば、獣害対策の発想を転換できるのではないか。そこで、ニホンオオカミから学ぶ獣害対策を考える学習を、いま子ども達と行っている。つまり、地域に場として潜在しているニホンオオカミを生きて働く過去にする方法(魔法)を見つけることが、子ども達の学習テーマとなった。

子ども達が新しい魔法をかけるためには、まずニホンオオカミを呪縛している古い魔法を解かなければならない。わたしは、まず赤頭巾ちゃんの話から始めた。欧米では、狼は有害で邪悪な存在として扱われてきた。そこには、自然界の何かを悪と決めつける世界観があった。このような世界観が自然破壊を引き起こす近代文明の根底にはある。一方、日本では古代から狼は、大口の真神や大神、賢き神として崇められ畏れられてきた。時に人を襲うこともあったようだが、田畑を荒らす鹿などを捕食する狼は決して排除されるべき対象にはなっていなかった。狼は、山と里の境界を越えて行き来する存在であった。西洋のように人間と自然との境界を壁で仕切るのではなく、その境界を膜に変える存在が賢き神としての狼であった。ところが、日本が明治以降に近代化を進める中で、古代からの狼観が失われ欧米の赤頭巾的な狼観に変わってしまった。その先に、ニホンオオカミやエゾオオカミの絶滅、さらには、今日の獣害問題や環境破壊があるのではないか。境界を膜から壁に変えてしまう呪縛は今も続いている。実際に、どこの山村でも人々が壁ではないが堅牢な柵で囲まれて暮らしているではないか。

特定の生き物を悪と決め付け駆除することしか考えられないとすれば、それは、狼を絶滅に追い込んだ考え方と変わらない。そのような考え方で自然と向き合い続ける限り、獣害問題を解決できないばかりか、また新たな問題を引き起こすだろう。

たとえ今は姿を見ることができなくなったとしても、場として潜在するニホンオオカミとの対話を人々が取り戻すことで、新たな発想に基づく獣害対策を考え出すことができるかもしれない。ニホンオオカミは生きて働く過去として、地域全体をお宝に変える魔法のかけ方を、子ども達に教えてくれるに違いない。そのために、子ども達によるニホンオオカミとお話しする学習を手探りで進めていきたい。

2014年12月8日 飯島 博