霞ヶ浦再生と地域活性化を同時に行う古民家(空き家)活用プロジェクト

古民家(空き家)を拠点に流域保全のコミュニティビジネス展開を目指します。

多様な人々が協働で地域や社会の課題と取り組む拠点として古民家を活用します。

過疎地域が抱える課題に地域内外の多様な主体が協働で取り組むことで、過疎地域を活性化するモデルを、茨城県牛久市島田町で当団体が借りた古民家2軒を拠点に実施します。当地域は、少子高齢化が進み独居老人の増加や空き家の増加、耕作放棄地や放置竹林の増加などの問題を抱えた典型的な過疎地域です。

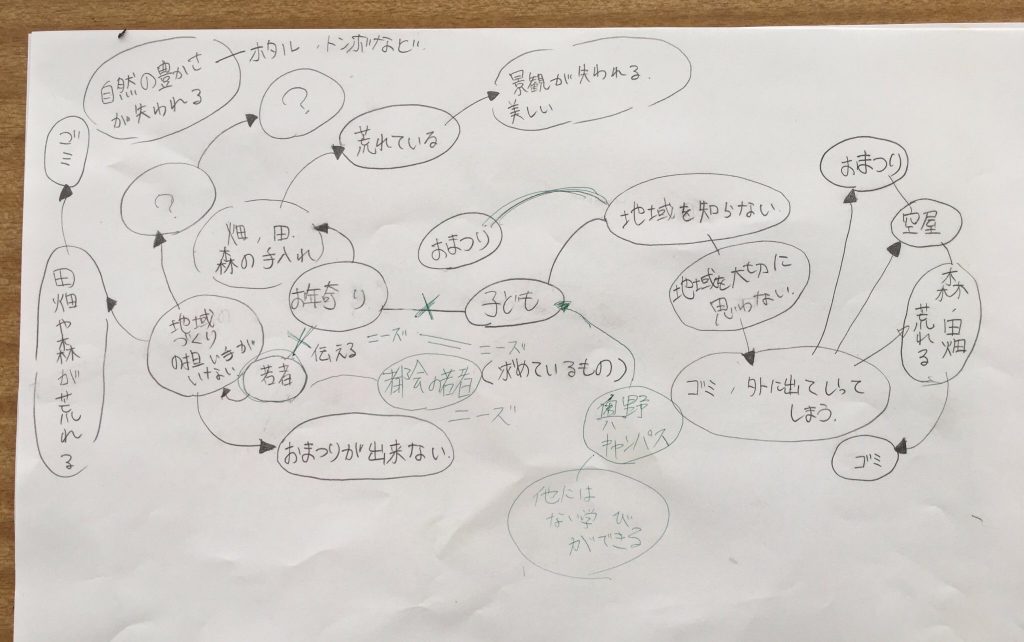

参加対象は、地域の住民や小中学校、障がい者施設、ニートや引きこもりの就労支援組織、企業等を計画しています。これらの多様な人々と共に新たなコミュニティを形成し、古民家カフェや民泊、シェアハウス、ホースセラピー、セミナー、イベント開催、放置竹林整備、森林整備、耕作放棄地対策などを分野の壁を越える展開を、小中学校の総合学習「地域課題の解決に向けた学習」を軸に空き家だった古民家をどう活用していくかを地元の中学生が考えました。

地球温暖化防止・生物多様性保全・循環型社会のモデル 里山への働きかけを取り戻す。

本事業では、古民家カフェやシェアハウス、イベントを通して、地域内外の多様な人々や組織を引き寄せ、地域のコミュニティの活性化や放置竹林、森林整備、耕作放棄地、空き家等の対策を行っています。竹や木など地元の資源を燃料や食器、竹細工などに有効活用し、脱化石燃料、地球温暖化防止、脱プラスチック等の取り組みを推進します。都市部の街路樹の落ち葉を使い腐葉土を作り、当地域で有機農業に活用するなど都市部住民との交流事業(オーガニックハロウィン)も推進しています。

古民家に隣接する霞ヶ浦の水源地谷津田の再生を行い蛍等の生物多様性を復元します。また、本事業を契機にして、島田町内で当団体が実施している無農薬無化学肥料栽培による野菜や米などを販売、シェアハウスや古民家カフェや民泊などで活用します。

昔の暮らしを体験する場に

竹や薪で炊飯をしたり、五右衛門風呂に入ったり、田植え稲刈り、畑仕事、森や竹林の手入れなどの昔の暮らしを体験する場として、古民家を活用します。牛久市内をはじめ東京など都市部の学校や企業を誘致します。ウッドボイラーも導入。

・里山で馬や山羊、ニワトリなど動物と触れ合う場に。

古民家では、馬2頭、山羊4頭、鶏18羽を飼育しています。これらの家畜の餌は全て地元の耕作放棄地の草原や田畑、放置竹林などから調達しています。糞を田畑の肥料として有機農業に活用しています。

馬や山羊によって耕作放棄地の効率的かつ広域的な整備を実現させていきます。森の中の散策路の整備やホースセラピーの実施なども行なっていきます。

・水源地保全再生のコミュニティビジネスを霞ヶ浦流域各地に広げていく拠点に。

これらの取り組みをコミュニティビジネスとして確立し、都市から人を呼び込み、アサザ基金が霞ヶ浦流域各地で展開している水源地谷津田再生地域へと普及させていきます。将来的には、各地域のコミュニティビジネスをネットワーク化しコンソーシアムを設立するなど、霞ヶ浦流域の広域的かつ総合的な保全システムへと発展させ、霞ヶ浦再生に向けて流域レベルでの循環型社会の構築へと繋げていく計画です。

・首都直下型地震や洪水など災害時の都心部の避難場所として

水や燃料、食料の確保が可能な条件を、古民家を中心に作り、非常時に都市住民が長期避難できる環境づくりを行います。また、非常時にはサテライトオフィスとして機能させていきたいと思います。現在、古民家にテレワークの受け入れ準備も進めています。古民家でのイベントを通して、平時から都市住民と地元住民との交流を深め、非常時の避難体制の準備を進めていきます。

- 本事業は企画段階から、小中学校の総合学習と一体化した形で実施します。

本事業をカリキュラムに組み込み、生徒が地元住民からの聞き取りや実態調査を行い放置竹林対策やカフェ、イベント等の企画づくりから参画していきます。対象の小中学校は、コミュニティスクールに指定され地域住民が参画する協議会が設置されています。本事業は、この協議会と連携して実施する計画です。本事業によって、地域と一体化した学校運営の先進モデルをつくることができます。

縦割りの壁を越え総合的かつ効率的な事業を実現させる能力が、これからの社会では求められます。本事業は、社会の注目を集めている過疎化や高齢化、耕作放棄地などをテーマとして、新たな発想(問題解決型から価値創造型への転換)を提供することができると確信しています。これからの社会が直面していく様々な課題にある背景や問題の本質を早くから学ぶことで、問題解決能力を持つ優秀な人材を育成することが期待できます。

〇認定NPO法人アサザ基金の活動概要

日本で二番目に大きな湖霞ヶ浦とその流域の環境改善を進め、持続可能な循環型社会を構築するため、環境保全と地域づくりを一体化した取組みを1995年から実施してきました。広大な湖と流域をカバーする取組みを実現させるために、農林水産業や地場産業、企業、学校、市民団体、行政等の多様な主体と様々な事業を興し、社会の縦割りの壁を越えた協働の輪を広げてきました。これまでに、延べ34万人が参加、取組み(縦割りの壁を溶かし多分野に事業展開できる社会的起業家の育成)を広げるために、全国各地350校以上の小中学校で出前授業(地域に根ざしたビジネスモデル作り、地域ブランドづくり、まちづくりの提案など)を行ってきました。常に新しい領域への挑戦を続けています。

霞ヶ浦に植生帯を再生する事業に、170以上の小中学校、延べ15万人を超える小・中学生が参加しました。水田の耕作放棄により深刻化している霞ケ浦の水源地の荒廃を食い止めるため、8つの企業と協働で谷津田再生事業を行い、完全無農薬で酒米を栽培し地酒を生産するビジネスモデルを各地で展開してきました。霞ヶ浦で増加し問題化している外来魚を漁協に捕獲してもらい、魚粉に加工した外来魚を流域の農協で野菜の栽培で利用してもらい、流域のスーパーで販売するビジネスモデルを展開してきました。多様な主体との協働により様々な課題に取り組んできました。

牛久市では、2004年から教育委員会の委託を受け、市内の全小中学校で持続可能な社会づくりへの学習(ESD)を行ってきました。2021年からは、SDGsをテーマに、各学校の地域特性にあわせ、環境のみならず福祉、産業、過疎化対策、防災など多岐にわたり、問題解決型から価値創造型(問題解決につながる事業提案づくり)への意識転換、発想転換を生徒に促す学習を実施しています。

地域課題に取り組む学習事例集

2022.8 認定NPO法人アサザ基金